2019-05-05 @東京国際フォーラムA

アレクサンドル・スラドコフスキー:指揮

タタルスタン国立交響楽団

ディアナ・ティシチェンコ (バイオリン)

アナスタシア・コベキナ (チェロ)

萩原麻未 (ピアノ)

ラケル・カマリーナ (ソプラノ)

シルバ・オクテット (室内楽)

モルダビア組曲 Jilea din bosanci

サラサーテ:バスク奇想曲 op.24

グラズノフ:ミンストレル(吟遊詩人)の歌

グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調 op.16

サン=サーンス:バッカナール(オペラ「サムソンとデリラ」から)

ベッリーニ:ああ、幾たびか(オペラ「カプレーティ家とモンテッキ家」から)

プッチーニ:私のお父さん(オペラ「ジャンニ・スキッキ」から)

----------------

チャイコフスキー:ティムールの野営

長年皆勤賞を続けてきた「熱狂の日」も今年は忙しくてそれどころではなかったが、ようやく5日になってメドがついたので、最終日5日のプログラムの中から室内楽を中心に面白そうなものを探したが、それらはすべて売り切れ。仕方なくホールAでのコンサートを探したら流石にキャパ5,000人超のホールだ。この日の、ということは3日間を通じても最終プログラムでそこそこの席が空いていた。

前後左右のど真ん中のブロックなので、普通のコンサートホールなら特等席だが、何しろ、ホールAの1階席は縦に47列(中央ブロック)から49列(左右の両翼)もある。中央の中央といっても前から36列目だ。舞台からは遠い。みなとみらいホールやサントリーホールなどのやや大きめのホールと比べても36列目では壁を突き抜けて場外から聴くような距離だ。

そもそもアコースティック・ミュージックを演奏するには広すぎて音響はひどい。しかし、「熱狂の日」は参加することに意義がある、とかなんとか、自分を納得させて出かけた。

〜ジプシー=クレズマー・バンドと若き名手たちが贈る、魅惑の旅物語〜という副題がついていたが、雑多な構成のプログラムで、つまり、ロマやユダヤの音楽を含む、独墺からみるとエキゾチックな民族臭濃い音楽集だ。

興味深いプログラムだけど、あいにく音が悪い。

特にピアノが酷く、高域は耳に届く前にどこかに消えて行くらしい。萩原麻未がどうこういうより、グリーグの協奏曲の冒頭のピアノの強奏もティンパニーに埋もれてしまっていた。その後ももやもやと輝きのないピアノの音が残念だった。ピアノの音がこんなにもくぐもっているということは、オーケストラの音も同じようにぼんやりしている訳だ。

しかし、オケだけになってからの演奏は俄然本領発揮したように思った。もし、もっと前方で聴いていたらのめり込めたと思う。

「タタルスタン」という国名すら知らなかったが、帰宅後調べたらカスピ海沿岸から北に約千キロのロシア連邦内共和国だ。人口380万程度だから横浜市と同じくらい。その国立のオーケストラなのだから、国内随一なのだろうな。かなり高水準の演奏だったと思う。

終盤のサン=サーンスやアンコールのチャイコフスキーでは遠い席からではあったが、十分楽しめた。

館内客席も盛り上がって遠来のオケを労うような拍手喝采。

熱狂の日らしい終幕だが、会場を出たのはなんと22時44分だった。

♪2019-057/♪東京国際フォーラム-01

2019年5月5日日曜日

ラ・フォル・ジュルネ・TOKYO 2019 No.316 〜ジプシー=クレズマー・バンドと若き名手たちが贈る、魅惑の旅物語

投稿者

みつばち先生

ラベル:

★東京国際フォーラム,

グラズノフ,

グリーグ,

サラサーテ,

サン=サーンス,

シルバ・オクテット,

タタルスタン国立交響楽団,

熱狂の日,

萩原麻未

2018年5月5日土曜日

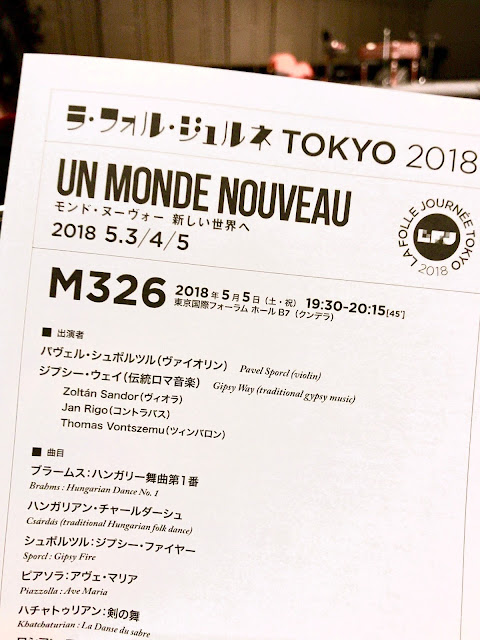

ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2018 M326 〜ロマの音楽〜

2018-05-05 @東京国際フォーラムB7

パヴェル・シュポルツル:バイオリン

&

ジプシーウェイ(伝統ロマ音楽)

ブラームス:ハンガリー舞曲第5番

サラサーテ:チゴイネルワイゼン

シュポルツル:ジプシー・ファイヤー

ピアソラ:アヴェ・マリア

ハチャトゥリアン:剣の舞

ロシアン・ファンタジー

モンティ:チャールダーシュ

---------------

アンコールあり。曲名不詳

所謂ジプシーの音楽、ロマ音楽だ。

曲弾きのようなバイオリンにビオラ、コントラバス、ツィンバロンという4重奏。

ハンガリー舞曲(案内では1番だったが本番では5番を演奏)やチゴイネルワイゼン、チャールダーシュなどほとんど、お馴染みの作品ばかりだ。

思い切りメランコリーで、さめざめ泣いたあとには激しいリズムだ。クラシック音楽には禁じ手の減5度や増2度などもお構いなしに登場して、現代の人間にも残る原初的な感性を痛く刺激して心地よい。

ただ、惜しいと思ったのは、拡声装置を使っていたことだ。そのおかげで迫力ある演奏を楽しめたのだけど、スピーカーから流れる爆音はナマとは比べ物にならないひどい音だ。

ホールB7は大して広いホールではなく、せいぜい500人程度ではないか。生演奏でも十分音は場内全体に届くはずだ。

2千人規模のホールでもバイオリン独奏を聴くことができるのだもの。ぜひともナマの繊細な弦やツィムバロンの響きで咽び泣く音楽に酔いしれたかったよ。

♪2018-50/♪東京国際フォーラム-02

パヴェル・シュポルツル:バイオリン

&

ジプシーウェイ(伝統ロマ音楽)

ブラームス:ハンガリー舞曲第5番

サラサーテ:チゴイネルワイゼン

シュポルツル:ジプシー・ファイヤー

ピアソラ:アヴェ・マリア

ハチャトゥリアン:剣の舞

ロシアン・ファンタジー

モンティ:チャールダーシュ

---------------

アンコールあり。曲名不詳

曲弾きのようなバイオリンにビオラ、コントラバス、ツィンバロンという4重奏。

ハンガリー舞曲(案内では1番だったが本番では5番を演奏)やチゴイネルワイゼン、チャールダーシュなどほとんど、お馴染みの作品ばかりだ。

思い切りメランコリーで、さめざめ泣いたあとには激しいリズムだ。クラシック音楽には禁じ手の減5度や増2度などもお構いなしに登場して、現代の人間にも残る原初的な感性を痛く刺激して心地よい。

ただ、惜しいと思ったのは、拡声装置を使っていたことだ。そのおかげで迫力ある演奏を楽しめたのだけど、スピーカーから流れる爆音はナマとは比べ物にならないひどい音だ。

ホールB7は大して広いホールではなく、せいぜい500人程度ではないか。生演奏でも十分音は場内全体に届くはずだ。

2千人規模のホールでもバイオリン独奏を聴くことができるのだもの。ぜひともナマの繊細な弦やツィムバロンの響きで咽び泣く音楽に酔いしれたかったよ。

♪2018-50/♪東京国際フォーラム-02

投稿者

みつばち先生

ラベル:

★東京国際フォーラム,

サラサーテ,

ジプシーウェイ,

パヴェル・シュポルツル,

ハチャトゥリアン,

ピアソラ,

ブラームス,

モンティ,

熱狂の日

ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2018 M335 〜中世の伝統歌Ⅱ〜

2018-05-05 @東京国際フォーラムB5

エマニュエル・ボナルド

&

アンサンブル・オブシディエンヌ

ヴィヨン:美しきパリの女たち/デュファイ:目覚めよう、愛する者同士

バンショワ/ドルレアン:私の心は喜び歌う

トリスタン:私の故郷からやってきた鳥たち

ほか多数

毎年GW恒例の「熱狂の日」に毎年”熱狂”してきたが、今年は、1年を通じた鑑賞ステージ数(昨年は212ステージ)を抑えたいことや、3日連続して毎日3つも4つものコンサートを聴き続ける疲労を補って余りあるような魅力的な3日間のステージを構成するのができなかったことがあって、結局最終日の1日だけにして、その日の4つのコンサートを選んだ。

ところが、普段の不摂生が災いして、当日の朝、目は覚めたものの身体ちは音楽を受け入れるような状態ではない。このまま無理に出かけても前半の2つは寝てしまうだろう。なら、いっそ、家でもう少し睡眠を補ってから後半の2つをしっかり聴こうという情けない計画になってしまった。

まあ、結果的には、その日の朝の判断としては良かったと思うが、安いチケットで良かったものの海外オケのコンサート等だったら目も当てられんなあ。

で、このエマニュエル・ボナルドが率いるアンサンブル・オブシディエンヌは男声3人、女声1人、器楽1人(女性)という5人のアンサンブルで、男声1人は歌・朗読飲みだったが、残り4人はとっかえひっかえ笛や太鼓(中世の複製楽器)を鳴らしつつ歌った(笛を吹きながら歌うことはできないが!)。

声楽的には、オペラ歌手のような発声とは異なる地声のような感じで、旋律も単純。しかし、何か懐かしさを感じさせる歌ばかりだった。字幕もなし、歌詞カードもなしで、意味はタイトルから推し量るしか無い。

宗教歌、俗謡、民謡など、ルネサンス12〜16世紀の流行歌のようなものが多かったように思う。

上手な演奏だとは思えなかったが、親しみやすくて楽しめた。

♪2018-49/♪東京国際フォーラム-01

エマニュエル・ボナルド

&

アンサンブル・オブシディエンヌ

ヴィヨン:美しきパリの女たち/デュファイ:目覚めよう、愛する者同士

バンショワ/ドルレアン:私の心は喜び歌う

トリスタン:私の故郷からやってきた鳥たち

ほか多数

ところが、普段の不摂生が災いして、当日の朝、目は覚めたものの身体ちは音楽を受け入れるような状態ではない。このまま無理に出かけても前半の2つは寝てしまうだろう。なら、いっそ、家でもう少し睡眠を補ってから後半の2つをしっかり聴こうという情けない計画になってしまった。

まあ、結果的には、その日の朝の判断としては良かったと思うが、安いチケットで良かったものの海外オケのコンサート等だったら目も当てられんなあ。

で、このエマニュエル・ボナルドが率いるアンサンブル・オブシディエンヌは男声3人、女声1人、器楽1人(女性)という5人のアンサンブルで、男声1人は歌・朗読飲みだったが、残り4人はとっかえひっかえ笛や太鼓(中世の複製楽器)を鳴らしつつ歌った(笛を吹きながら歌うことはできないが!)。

声楽的には、オペラ歌手のような発声とは異なる地声のような感じで、旋律も単純。しかし、何か懐かしさを感じさせる歌ばかりだった。字幕もなし、歌詞カードもなしで、意味はタイトルから推し量るしか無い。

宗教歌、俗謡、民謡など、ルネサンス12〜16世紀の流行歌のようなものが多かったように思う。

上手な演奏だとは思えなかったが、親しみやすくて楽しめた。

♪2018-49/♪東京国際フォーラム-01

投稿者

みつばち先生

ラベル:

★東京国際フォーラム,

アンサンブル・オブシディエンヌ,

エマニュエル・ボナルド,

熱狂の日

2017年5月6日土曜日

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2017 No.326 〜上原彩子、チャイコフスキーを弾く

2017-05-06 @東京国際フォーラムB7

上原彩子:ピアノ

チャイコフスキー:ワルツ 嬰ヘ短調 op.40-9

チャイコフスキー:ワルツ・スケルツォ第1番 op.7

チャイコフスキー:ドゥムカ op.59

チャイコフスキー(プレトニョフ/上原彩子編):「くるみ割り人形」op.71から

序曲**

クララとくるみ割り人形**

戦闘(ねずみと兵隊の戦い)**

間奏曲(冬の樅の森)*

スペインの踊り(チョコレート)**

中国の踊り(お茶)*

トレパック(ロシアの踊り)*

花のワルツ**

*はプレトニョフによる編曲

**は上原彩子による編曲

上原彩子、入魂のチャイコが我が熱狂の日の掉尾を飾った。華麗・繊細にしてド迫力。

前にも「花のワルツ」など彼女自身が編曲した作品を聴いた事があったので驚きは無いとはいえ、技術の限界に挑むような編曲の才能とそれを弾きこなす能力に感服。

気迫に溢れた演奏スタイルに思わず襟を正して惹き込まれてしまう。

♪2017-77/♪東京国際フォーラム-11

上原彩子:ピアノ

チャイコフスキー:ワルツ 嬰ヘ短調 op.40-9

チャイコフスキー:ワルツ・スケルツォ第1番 op.7

チャイコフスキー:ドゥムカ op.59

チャイコフスキー(プレトニョフ/上原彩子編):「くるみ割り人形」op.71から

序曲**

クララとくるみ割り人形**

戦闘(ねずみと兵隊の戦い)**

間奏曲(冬の樅の森)*

スペインの踊り(チョコレート)**

中国の踊り(お茶)*

トレパック(ロシアの踊り)*

花のワルツ**

*はプレトニョフによる編曲

**は上原彩子による編曲

上原彩子、入魂のチャイコが我が熱狂の日の掉尾を飾った。華麗・繊細にしてド迫力。

前にも「花のワルツ」など彼女自身が編曲した作品を聴いた事があったので驚きは無いとはいえ、技術の限界に挑むような編曲の才能とそれを弾きこなす能力に感服。

気迫に溢れた演奏スタイルに思わず襟を正して惹き込まれてしまう。

♪2017-77/♪東京国際フォーラム-11

投稿者

みつばち先生

ラベル:

★東京国際フォーラム,

チャイコフスキー,

上原彩子,

熱狂の日

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2017 No.325 〜ピアノ・トリオ「大公」

2017-05-06 @東京国際フォーラムB7

テディ・パパヴラミ (バイオリン)

グザヴィエ・フィリップ (チェロ)

フランソワ=フレデリック・ギィ (ピアノ)

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 op.97「大公」

既に難聴が酷くなっていたベト自身がPfを受け持って初演したが出来が悪くその後公の場での演奏を辞めたそうだ。

殆ど聴こえなくなっていた人の作曲とは思えない各パートの精緻な絡み合い、堂々たる風格は大公の名に相応しい。こんな作品を遺されたんじゃ後世の作曲家は苦労したろう。

昨日のラヴェルも乗り越えられないと思いながらももがいたのかな。

♪2017-77/♪東京国際フォーラム-11

テディ・パパヴラミ (バイオリン)

グザヴィエ・フィリップ (チェロ)

フランソワ=フレデリック・ギィ (ピアノ)

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 op.97「大公」

既に難聴が酷くなっていたベト自身がPfを受け持って初演したが出来が悪くその後公の場での演奏を辞めたそうだ。

殆ど聴こえなくなっていた人の作曲とは思えない各パートの精緻な絡み合い、堂々たる風格は大公の名に相応しい。こんな作品を遺されたんじゃ後世の作曲家は苦労したろう。

昨日のラヴェルも乗り越えられないと思いながらももがいたのかな。

♪2017-77/♪東京国際フォーラム-11

投稿者

みつばち先生

ラベル:

★東京国際フォーラム,

F=フレデリック・ギィ,

グザヴィエ・フィリップ,

テディ・パパヴラミ,

ベートーベン,

室内楽,

熱狂の日

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2017 No.364 〜バイオリン&ピアノ・デュオ

2017-05-06 @東京国際フォーラムG409

梁美沙<ヤン・ミサ>:バイオリン

広瀬悦子:ピアノ

シューベルト:バイオリンとピアノのためのソナチネ第3番 ト短調 D408

モーツァルト:バイオリン・ソナタ第21番 ホ短調 K.304

ストラヴィンスキー:イタリア組曲(バレエ「プルチネッラ」から)

今年も「熱狂の日」のチケットは全席先行抽選で買ったので、ランク(室内楽など狭い会場の場合はランクもない。)を選ぶ以外は運を天に任せるしかなかった。それでも、あまりひどい場所には当たらなかったのは先行で買ったからかもしれない。とは言え、自分でピンポイントで選んだ訳ではないので、中にはがっかりもあった。

このプログラムもそんな席で、一段高くなったステージの前方と舞台上手・下手の3方に座席が作られている。僕の席は舞台下手の2列目だった。つまり、ピアニストとバイオリニストの背中とお尻を見る席。

だからと言って音が歪んで聴こえる訳ではないが、どうも勝手が違う。至近距離の迫力は嬉しいのだけど、こういう場所で聴いていると音楽に入り込むのが難しい。「音楽は眼で聴く」部分が相当あるので、全体の掌握が悩ましい。

シューベルトと大好きなモーツァルトのK304のソナタはまずまずだったが、ストラヴィンスキーのイタリア組曲は終盤乱れてしまったのが残念。

♪2017-77/♪東京国際フォーラム-10

梁美沙<ヤン・ミサ>:バイオリン

広瀬悦子:ピアノ

シューベルト:バイオリンとピアノのためのソナチネ第3番 ト短調 D408

モーツァルト:バイオリン・ソナタ第21番 ホ短調 K.304

ストラヴィンスキー:イタリア組曲(バレエ「プルチネッラ」から)

今年も「熱狂の日」のチケットは全席先行抽選で買ったので、ランク(室内楽など狭い会場の場合はランクもない。)を選ぶ以外は運を天に任せるしかなかった。それでも、あまりひどい場所には当たらなかったのは先行で買ったからかもしれない。とは言え、自分でピンポイントで選んだ訳ではないので、中にはがっかりもあった。

このプログラムもそんな席で、一段高くなったステージの前方と舞台上手・下手の3方に座席が作られている。僕の席は舞台下手の2列目だった。つまり、ピアニストとバイオリニストの背中とお尻を見る席。

だからと言って音が歪んで聴こえる訳ではないが、どうも勝手が違う。至近距離の迫力は嬉しいのだけど、こういう場所で聴いていると音楽に入り込むのが難しい。「音楽は眼で聴く」部分が相当あるので、全体の掌握が悩ましい。

シューベルトと大好きなモーツァルトのK304のソナタはまずまずだったが、ストラヴィンスキーのイタリア組曲は終盤乱れてしまったのが残念。

♪2017-77/♪東京国際フォーラム-10

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2017 No.312 〜ロシアの舞踊

2017-05-06 @東京国際フォーラムA

ドミトリー・リス:指揮

ウラル・フィルハーモニー管弦楽団

テディ・パパヴラミ:バイオリン

チャイコフスキー:バイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

ショスタコーヴィチ:バレエ「黄金時代」から 序曲、ポルカ、ダンス

今日のAホールの指定席は舞台からの縦位置16列は好位置だが横位置が上手寄りでバイオリン群から遠過ぎた。そんな訳でオケのバランスは良くなかった。

しかし、Vn独奏のT・パパヴラミは昨日のソナタに比べると水を得た魚の如し。

大編成のオケは2曲目のショスタコで更に多くの管楽器が加わって益々多彩に鳴り響き、「熱狂の日」今年のテーマ「ダンス」が狂乱した。やはり正面から聴きたかったな。

♪2017-76/♪東京国際フォーラム-09

ドミトリー・リス:指揮

ウラル・フィルハーモニー管弦楽団

テディ・パパヴラミ:バイオリン

チャイコフスキー:バイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

ショスタコーヴィチ:バレエ「黄金時代」から 序曲、ポルカ、ダンス

今日のAホールの指定席は舞台からの縦位置16列は好位置だが横位置が上手寄りでバイオリン群から遠過ぎた。そんな訳でオケのバランスは良くなかった。

しかし、Vn独奏のT・パパヴラミは昨日のソナタに比べると水を得た魚の如し。

大編成のオケは2曲目のショスタコで更に多くの管楽器が加わって益々多彩に鳴り響き、「熱狂の日」今年のテーマ「ダンス」が狂乱した。やはり正面から聴きたかったな。

♪2017-76/♪東京国際フォーラム-09

投稿者

みつばち先生

ラベル:

★東京国際フォーラム,

ウラル・フィルハーモニー管弦楽団,

ショスタコーヴィチ,

チャイコフスキー,

テディ・パパヴラミ,

ドミトリー・リス,

熱狂の日

2017年5月5日金曜日

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2017 No.256 〜トリオ・エリオス (ピアノ三重奏)

2017-05-05 @東京国際フォーラムD7

トリオ・エリオス

カミーユ・フォントゥノ:バイオリン

ラファエル・ジュアン:チェロ

アレクシス・グルネール:ピアノ

ハイドン:ピアノ三重奏曲第25番 ト長調Hob.XV:25「ジプシー・ロンド」

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調

トリオ・エリオスは、同じ会場で昨日も聴いたけど今日は席が良かったこともあるが、昨日よりずっといい。

「ジプシー・ロンド」は、昨日、堀正文トリオでも聴いた。趣が違ったが、好みを言えばこちらかな。席が良くて楽音が明瞭に聴き取れたことも好印象の原因だろう。

ラヴェルのピアノ・トリオは生初聴きだった。

心を和ませるとか癒やしてくれるような音楽ではないけど、メロディも掴みどころのない変拍子も含め、楽想や奏法が実に多彩だ。3種類の楽器をそれぞれ極限まで使い倒しているようで、演奏も相当な超絶技巧に見える。室内楽の異種格闘技の面目躍如だった。

♪2017-75/♪東京国際フォーラム-08

トリオ・エリオス

カミーユ・フォントゥノ:バイオリン

ラファエル・ジュアン:チェロ

アレクシス・グルネール:ピアノ

ハイドン:ピアノ三重奏曲第25番 ト長調Hob.XV:25「ジプシー・ロンド」

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調

トリオ・エリオスは、同じ会場で昨日も聴いたけど今日は席が良かったこともあるが、昨日よりずっといい。

「ジプシー・ロンド」は、昨日、堀正文トリオでも聴いた。趣が違ったが、好みを言えばこちらかな。席が良くて楽音が明瞭に聴き取れたことも好印象の原因だろう。

ラヴェルのピアノ・トリオは生初聴きだった。

心を和ませるとか癒やしてくれるような音楽ではないけど、メロディも掴みどころのない変拍子も含め、楽想や奏法が実に多彩だ。3種類の楽器をそれぞれ極限まで使い倒しているようで、演奏も相当な超絶技巧に見える。室内楽の異種格闘技の面目躍如だった。

♪2017-75/♪東京国際フォーラム-08

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2017 No.225 〜古風なイタリア

2017-05-05 @東京国際フォーラムB7

ロベルト・フォレス・ヴェセス:指揮

オーヴェルニュ室内管弦楽団

ボッケリーニ:マドリードの通りの夜の音楽 op.30-6 (G.324)

(アヴェ・マリアの鐘、兵士たちの太鼓、盲目の乞食たちのメヌエット、ロザリオ、パッサカリア、太鼓、帰営ラッパ[夜警隊の退却])

テレマン:組曲ト長調「ドン・キホーテのブルレスカ」

レスピーギ:リュートのための古風な舞曲とアリア 第3組曲

昨日も聴いた20人弦楽合奏団。

室内管弦楽団と名乗っているからは曲によっては管楽器も加えるのだろうな。でも、今年の「熱狂の日」では弦楽合奏しか聴かなかった。

昨日は席が近すぎたが、今日は程よい距離で弦楽合奏の響の美しさが増幅した。ボッケリーニ、テレマンの各作品は初聴きだったが心地よし。

何といってもレスピーギ。

テレマンやボッケリーニより100年〜130年ほどあとの時代の作曲家で没年は1936年。作曲を開始したのは20世紀に入ってからだ。「古風な」と言う時代は16〜17世紀を指すらしい。その当時のリュート曲を管弦楽(第1、2組曲)〜弦楽合奏(第3組曲)に編曲したもので、リュートは登場しない。今回演奏された第3曲が一番有名だろう。

特に第3曲(全4曲)の名曲「シチリア」は弦のみの美しい響きとあいまって心に染み入った。

♪2017-74/♪東京国際フォーラム-07

ロベルト・フォレス・ヴェセス:指揮

オーヴェルニュ室内管弦楽団

ボッケリーニ:マドリードの通りの夜の音楽 op.30-6 (G.324)

(アヴェ・マリアの鐘、兵士たちの太鼓、盲目の乞食たちのメヌエット、ロザリオ、パッサカリア、太鼓、帰営ラッパ[夜警隊の退却])

テレマン:組曲ト長調「ドン・キホーテのブルレスカ」

レスピーギ:リュートのための古風な舞曲とアリア 第3組曲

昨日も聴いた20人弦楽合奏団。

室内管弦楽団と名乗っているからは曲によっては管楽器も加えるのだろうな。でも、今年の「熱狂の日」では弦楽合奏しか聴かなかった。

昨日は席が近すぎたが、今日は程よい距離で弦楽合奏の響の美しさが増幅した。ボッケリーニ、テレマンの各作品は初聴きだったが心地よし。

何といってもレスピーギ。

テレマンやボッケリーニより100年〜130年ほどあとの時代の作曲家で没年は1936年。作曲を開始したのは20世紀に入ってからだ。「古風な」と言う時代は16〜17世紀を指すらしい。その当時のリュート曲を管弦楽(第1、2組曲)〜弦楽合奏(第3組曲)に編曲したもので、リュートは登場しない。今回演奏された第3曲が一番有名だろう。

特に第3曲(全4曲)の名曲「シチリア」は弦のみの美しい響きとあいまって心に染み入った。

♪2017-74/♪東京国際フォーラム-07

投稿者

みつばち先生

ラベル:

★東京国際フォーラム,

オーヴェルニュ室内管弦楽団,

テレマン,

ボッケリーニ,

レスピーギ,

ロベルト・フォレス・ヴェセス,

熱狂の日

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2017 No.213 〜フランスの味わい

2017-05-05 @東京国際フォーラムA

パスカル・ロフェ:指揮

フランス国立ロワール管弦楽団

デュカス:交響詩「魔法使いの弟子」

サン=サーンス:死の舞踏 op.40

ラヴェル:ボレロ

-------------

アンコール

ラヴェル:ボレロから最終部分

今日のホールAは3列目やや左という過酷席だったが昨日と大違い。何故か響は明瞭だった。

第1バイオリンの目の前のような席だから、バイオリンの聴こえ過ぎはやむを得ないが、各パートもしっかり分離して聴こえる。

何より昨日のヴァルソヴィア響より格段に巧い。演奏技術は場所のハンデも乗り越えるのだろうか。

最後のボレロ。

「ボレロに外れなし」と思っているが、今回の演奏にも惹き込まれた。人間の最も原初的な感性に訴える官能的なリズムの高揚にやられた!

♪2017-73/♪東京国際フォーラム-06

パスカル・ロフェ:指揮

フランス国立ロワール管弦楽団

デュカス:交響詩「魔法使いの弟子」

サン=サーンス:死の舞踏 op.40

ラヴェル:ボレロ

-------------

アンコール

ラヴェル:ボレロから最終部分

今日のホールAは3列目やや左という過酷席だったが昨日と大違い。何故か響は明瞭だった。

第1バイオリンの目の前のような席だから、バイオリンの聴こえ過ぎはやむを得ないが、各パートもしっかり分離して聴こえる。

何より昨日のヴァルソヴィア響より格段に巧い。演奏技術は場所のハンデも乗り越えるのだろうか。

最後のボレロ。

「ボレロに外れなし」と思っているが、今回の演奏にも惹き込まれた。人間の最も原初的な感性に訴える官能的なリズムの高揚にやられた!

投稿者

みつばち先生

ラベル:

★東京国際フォーラム,

サン=サーンス,

デュカス,

パスカル・ロフェ,

フランス国立ロワール管弦楽団,

ラヴェル,

熱狂の日

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2017 No.232 〜バイオリン&ピアノ・デュオ

2017-05-05 @東京国際フォーラムB5

テディ・パパヴラミ :バイオリン

フランソワ=フレデリック・ギィ:ピアノ

ベートーベン:バイオリン・ソナタ第5番 ヘ長調 op.24「春」

ファリャ:スペイン民謡組曲

バルトーク:ルーマニア民俗舞曲

名人でも生演奏では少々のミスは生ずるものだ。

今回はバイオリンの発音に何カ所かの不調を感じた。

で正直なところ「春」にはあまり惹かれなかった。

しかし、後半の2つの異国情緒はとても楽しめた。

♪2017-72/♪東京国際フォーラム-05

テディ・パパヴラミ :バイオリン

フランソワ=フレデリック・ギィ:ピアノ

ベートーベン:バイオリン・ソナタ第5番 ヘ長調 op.24「春」

ファリャ:スペイン民謡組曲

バルトーク:ルーマニア民俗舞曲

名人でも生演奏では少々のミスは生ずるものだ。

今回はバイオリンの発音に何カ所かの不調を感じた。

で正直なところ「春」にはあまり惹かれなかった。

しかし、後半の2つの異国情緒はとても楽しめた。

♪2017-72/♪東京国際フォーラム-05

投稿者

みつばち先生

ラベル:

★東京国際フォーラム,

F=フレデリック・ギィ,

テディ・パパヴラミ,

バルトーク,

ファリャ,

ベートーベン,

熱狂の日

2017年5月4日木曜日

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2017 No.115 〜シンフォニア・ヴァルソヴィアの「第九」

2017-05-04 @東京国際フォーラムA

ベートーベン:交響曲第9番ニ短調 op.125「合唱付き」

廖國敏<リオ・クォクマン>:指揮

シンフォニア・ヴァルソヴィア

東響コーラス

盛田麻央 (ソプラノ)

下園理恵 (メゾ・ソプラノ)

又吉秀樹 (テノール)

与那城敬 (バリトン)

熱狂の日、今年のテーマは舞踊。そこに「第九」はかなり厳しいこじ付けだけどな。

予定されていたバリトン氏が急な体調不良で急遽代演に立ったバリトン氏を含め東響コーラスもシンフォニア・ヴァルソヴィアも熱演だった。

先行抽選で当たった席がこれ以上望むべくもない最良席。

しかし、コンサート専用ホールならベストゾーンであっても、5千人超の大ホールでは、勝手が違うようだ。音がこもって粒だち・分離悪く、残念だった。これでは、熱演する演奏家たちにも気の毒なことだ。

♪2017-71/♪東京国際フォーラム-04

ベートーベン:交響曲第9番ニ短調 op.125「合唱付き」

廖國敏<リオ・クォクマン>:指揮

シンフォニア・ヴァルソヴィア

東響コーラス

盛田麻央 (ソプラノ)

下園理恵 (メゾ・ソプラノ)

又吉秀樹 (テノール)

与那城敬 (バリトン)

熱狂の日、今年のテーマは舞踊。そこに「第九」はかなり厳しいこじ付けだけどな。

予定されていたバリトン氏が急な体調不良で急遽代演に立ったバリトン氏を含め東響コーラスもシンフォニア・ヴァルソヴィアも熱演だった。

先行抽選で当たった席がこれ以上望むべくもない最良席。

しかし、コンサート専用ホールならベストゾーンであっても、5千人超の大ホールでは、勝手が違うようだ。音がこもって粒だち・分離悪く、残念だった。これでは、熱演する演奏家たちにも気の毒なことだ。

♪2017-71/♪東京国際フォーラム-04

投稿者

みつばち先生

ラベル:

★東京国際フォーラム,

シンフォニア・ヴァルソヴィア,

ベートーベン,

下園理恵,

盛田麻央,

東響コーラス,

熱狂の日,

又吉秀樹,

与那城敬,

廖國敏

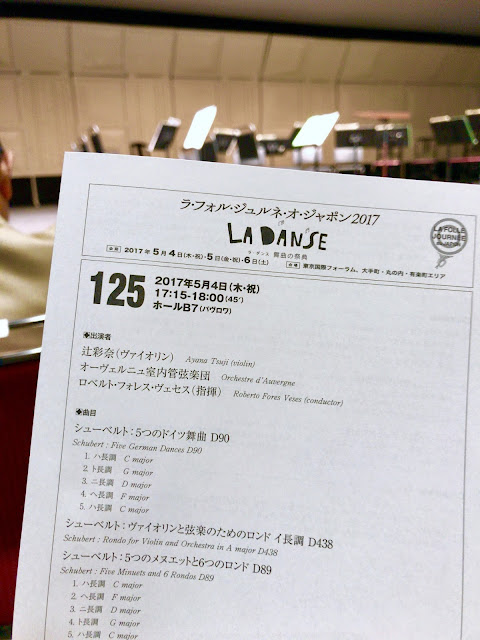

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2017 No.125 〜シューベルト弦楽合奏

2017-05-04 @東京国際フォーラムB7

ロベルト・フォレス・ヴェセス:指揮

オーヴェルニュ室内管弦楽団

辻彩奈:バイオリン*

シューベルト:5つのドイツ舞曲 D90

シューベルト:バイオリンと弦楽のためのロンド イ長調 D438*

シューベルト:5つのメヌエットと6つのロンド D89

初めて聴く管弦楽団(といっても管楽器はなくて20人程の弦楽合奏だった。)。

シューベルトの作品ばかりだが、これらもすべて初聴きだった。

2曲めはバイオリンと弦楽合奏の協奏曲風だということはタイトルから分かるが、それ以外はピアノ曲などからの編曲ものかと思っていたが、どうやらそうでもなく、シューベルトの仲間たちと演奏又は踊るために作曲されたようだ。

いずれも、いかにもウィン風の音楽で、一聴したところはシューベルトの作品というより、モーツァルトの作品かと思える。

16歳頃の作品らしいから、まだ習作といったレベルなのかもしれない(31歳という短命だったが。)。

陽気で気楽な音楽だった。弦楽合奏がなかなか美しい。やはり、同質の音色で、互いに共鳴し合うことで透明で豊かな響きだ。

♪2017-70/♪東京国際フォーラム-03

ロベルト・フォレス・ヴェセス:指揮

オーヴェルニュ室内管弦楽団

辻彩奈:バイオリン*

シューベルト:5つのドイツ舞曲 D90

シューベルト:バイオリンと弦楽のためのロンド イ長調 D438*

シューベルト:5つのメヌエットと6つのロンド D89

初めて聴く管弦楽団(といっても管楽器はなくて20人程の弦楽合奏だった。)。

シューベルトの作品ばかりだが、これらもすべて初聴きだった。

2曲めはバイオリンと弦楽合奏の協奏曲風だということはタイトルから分かるが、それ以外はピアノ曲などからの編曲ものかと思っていたが、どうやらそうでもなく、シューベルトの仲間たちと演奏又は踊るために作曲されたようだ。

いずれも、いかにもウィン風の音楽で、一聴したところはシューベルトの作品というより、モーツァルトの作品かと思える。

16歳頃の作品らしいから、まだ習作といったレベルなのかもしれない(31歳という短命だったが。)。

陽気で気楽な音楽だった。弦楽合奏がなかなか美しい。やはり、同質の音色で、互いに共鳴し合うことで透明で豊かな響きだ。

♪2017-70/♪東京国際フォーラム-03

投稿者

みつばち先生

ラベル:

★東京国際フォーラム,

オーヴェルニュ室内管弦楽団,

シューベルト,

ロベルト・フォレス・ヴェセス,

辻彩奈,

熱狂の日

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2017 No.154 〜トリオ・エリオス (ピアノ三重奏)

2017-05-04 @東京国際フォーラムD7

トリオ・エリオス

カミーユ・フォントゥノ:バイオリン

ラファエル・ジュアン:チェロ

アレクシス・グルネール:ピアノ

ドボルザーク:ピアノ三重奏曲第4番 ホ短調 op.90 「ドゥムキー」

ブラームス(モファット編):ハンガリー舞曲第1番 ト短調

ブラームス(リース編):ハンガリー舞曲第6番 変ニ長調

堀正文トリオに比べると合計年齢は半分位だろうか。トリオとしても2014年に結成されたばかりの若手トリオだ。なかなかキビキビして、表情が豊かなのに好感した。

「ドゥムキー」がドボルザークのピアノ三重奏曲の第4番で最後の曲だということは初めて知ったよ。あまりにダントツに有名だから第1番から第3番までがあるなんてちょいと想像しなかったな。

たしかに手元のCDには第4番と書いてある。

6楽章まであって、その中にソナタ形式の楽章は一つもないという変わり種。各楽章の調性にも通常のソナタ(奏鳴曲)に見られるような関連性(同名調、平行調など)もないらしい。

第3番までにやり尽くして、ちょっと変わったところを狙ったのだろうか。

♪2017-69/♪東京国際フォーラム-02

トリオ・エリオス

カミーユ・フォントゥノ:バイオリン

ラファエル・ジュアン:チェロ

アレクシス・グルネール:ピアノ

ドボルザーク:ピアノ三重奏曲第4番 ホ短調 op.90 「ドゥムキー」

ブラームス(モファット編):ハンガリー舞曲第1番 ト短調

ブラームス(リース編):ハンガリー舞曲第6番 変ニ長調

堀正文トリオに比べると合計年齢は半分位だろうか。トリオとしても2014年に結成されたばかりの若手トリオだ。なかなかキビキビして、表情が豊かなのに好感した。

「ドゥムキー」がドボルザークのピアノ三重奏曲の第4番で最後の曲だということは初めて知ったよ。あまりにダントツに有名だから第1番から第3番までがあるなんてちょいと想像しなかったな。

たしかに手元のCDには第4番と書いてある。

6楽章まであって、その中にソナタ形式の楽章は一つもないという変わり種。各楽章の調性にも通常のソナタ(奏鳴曲)に見られるような関連性(同名調、平行調など)もないらしい。

第3番までにやり尽くして、ちょっと変わったところを狙ったのだろうか。

♪2017-69/♪東京国際フォーラム-02

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2017 No.133 〜堀正文ほかによるピアノ・トリオ

2017-05-04 @東京国際フォーラムB5

堀正文:バイオリン

グザヴィエ・フィリップ:チェロ

ネルソン・ゲルナー:ピアノ

ハイドン:ピアノ三重奏曲第25番ト長調 Hob.XV:25「ジプシー・ロンド」

コダーイ:チェロとピアノのためのソナチネ

コダーイ:バイオリンとチェロのための二重奏曲 op.7 から 第3楽章

ショパン:ポロネーズ第6番 変イ長調 op.53 「英雄」

ピアノ・トリオメンバーが揃って、演奏したのはハイドンのトリオだけ。これが冒頭の曲で、次はチェロとピアノ、その次はバイオリンとチェロの作品、最後はピアノ独奏と、規模はだんだん尻すぼみ。

普通は逆でしょう。

最後に全員が揃ってピアノ・トリオでカタルシスを演出すると思うが、なんか、落ち着かないプログラムだった。ラストのカーテンコールでさえ3人が揃うかと思いきやピアニストだけだった。

あちこちで別のグループと掛け持ち演奏しているからかもしれない。

「熱狂の日」の3日間の、僕にとっては冒頭を飾るステージだったが、少し気が削がれた出発となった。

もっとも、演奏の方は、もう3人とも熟達の名手で、ろくにリハーサルをせずとも、始まったら自然に合ってしまうような感じなのだろうな。そんな無駄に力の入らない演奏だった。

♪2017-68/♪東京国際フォーラム-01

堀正文:バイオリン

グザヴィエ・フィリップ:チェロ

ネルソン・ゲルナー:ピアノ

ハイドン:ピアノ三重奏曲第25番ト長調 Hob.XV:25「ジプシー・ロンド」

コダーイ:チェロとピアノのためのソナチネ

コダーイ:バイオリンとチェロのための二重奏曲 op.7 から 第3楽章

ショパン:ポロネーズ第6番 変イ長調 op.53 「英雄」

ピアノ・トリオメンバーが揃って、演奏したのはハイドンのトリオだけ。これが冒頭の曲で、次はチェロとピアノ、その次はバイオリンとチェロの作品、最後はピアノ独奏と、規模はだんだん尻すぼみ。

普通は逆でしょう。

最後に全員が揃ってピアノ・トリオでカタルシスを演出すると思うが、なんか、落ち着かないプログラムだった。ラストのカーテンコールでさえ3人が揃うかと思いきやピアニストだけだった。

あちこちで別のグループと掛け持ち演奏しているからかもしれない。

「熱狂の日」の3日間の、僕にとっては冒頭を飾るステージだったが、少し気が削がれた出発となった。

もっとも、演奏の方は、もう3人とも熟達の名手で、ろくにリハーサルをせずとも、始まったら自然に合ってしまうような感じなのだろうな。そんな無駄に力の入らない演奏だった。

♪2017-68/♪東京国際フォーラム-01

投稿者

みつばち先生

ラベル:

★東京国際フォーラム,

グザヴィエ・フィリップ,

コダーイ,

ショパン,

ネルソン・ゲルナー,

ハイドン,

室内楽,

熱狂の日,

堀正文

2016年5月5日木曜日

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2016 No.336 ジラール弦楽四重奏団演奏会

2016-05-05 @東京国際フォーラムB5

ジラール弦楽四重奏団

Vn1⇒ユーグ・ジラール、Vn2⇒アガト~、Vl⇒オドン~、Vc⇒リュシー~

モーツァルト:弦楽四重奏曲第17番 変ロ長調K.458「狩り」

シューベルト:弦楽四重奏曲第14番 ニ短調 D810「死と乙女」

ジラール弦楽四重奏団については、存在さえ知らなかった。

南仏出身の9人兄弟姉妹!のうちの4人で結成しているそうだ。

一番年長がチェロ(女性)で83年生まれ。続いて歳の順で第1バイオリン(男性)、ビオラ(男性)、第2バイオリン(女性)が一番若く91年生まれというから、33歳~25歳(誕生日が来ておれば)による若手の四重奏団だ。

小ぶりのホールB5で舞台を3方から囲む客席の下手側だったが最前列なので室内楽の場合は好条件だ。原音が実に明瞭に聴こえる。

そして驚いたのは、どのパートの音も実に美しいのだ。

一つひとつの音が美しく、4つの楽器が重なる和音もなんて心地よいことか。

とりわけ、チェロの音色の美しさ。艶っぽい豊かな低音は驚きだ。

細かいニュアンスを丹念に表現して、これまで聴いたカルテットの中では最高点。

今年の「熱狂の日」の中でも堂々のベスト3。

ベスト3はそれぞれに良さがあったのでどれが1番とは決めがたいが、どうしても順番をつけるとなれば、やはりこのジラール弦楽四重奏団が1番か。

そして、今年の「熱狂の日」12ステージのすべてがこの演奏で終演した。まことに有終の美を飾る演奏だった。

♪2016-63/♪東京国際フォーラム-12

投稿者

みつばち先生

ラベル:

★東京国際フォーラム,

シューベルト,

ジラール弦楽四重奏団,

モーツァルト,

室内楽,

熱狂の日

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2016 No.314 四季をめぐる旅〜ライプツィヒの春・アンダルシアの夏の夜

2016-05-05 @東京国際フォーラムA

マールトン・ラーツ:指揮

ハンガリー・ジュール・フィルハーモニー管弦楽団

ルイス=フェルナンド・ペレス:ピアノ*

シューマン:交響曲第1番 変ロ長調 op.38「春」

ファリャ:交響的印象「スペインの庭の夜」*

------------------

アンコール

ファリャ:火祭の踊り*

シューマンの交響曲第1番。短く悲惨な人生の中では好調期の作品だが、「春」の明るさに満ちているとも言い難く陽性の中に翳りを感じてしまうが、そこがシューマンの味だな。

ファリャの交響的印象「スペインの庭の夜」は初聴きだった。ピアノ協奏曲風だ。ファリャの他の作品から予想していた音楽とはだいぶ異なって、重苦しく憂鬱な感じがずっと続く(約25分)ので、あまり楽しめなかった。

むしろ、ルイス=フェルナンド・ペレスがアンコールとして弾いた、同じくファリャの作品でピアノ曲「火祭りの踊り」が熱演!

これもホールAだったが、1階席19列はちょうどいい感じだった。

♪2016-62/♪東京国際フォーラム-11

投稿者

みつばち先生

ラベル:

★東京国際フォーラム,

シューマン,

ハンガリー・ジュール・フィルハーモニー,

ファリャ,

マールトン・ラーツ,

ルイス=フェルナンド・ペレス,

熱狂の日

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2016 No.344 四季をめぐる旅〜18世紀ヴェネツィアの超名曲

2016-05-05 @東京国際フォーラムC

アンナ・マリア・スタシキェヴィチ :独奏バイオリン&指揮

ポーランド室内管弦楽団

ビバルディ:バイオリン協奏曲集「四季」op.8

アンナ・マリア・スタシキェヴィチという女性が独奏バイオリンを担当し、彼女の弾き振りで演奏するというから、ベテラン級だと思ったが、登場したのはまだまだ若いのでちょっと驚いた。

しかし、その彼女とポーランド室内管弦楽団によるビバルディ「四季」は全曲、恰も戦闘モード。

元々緊張感が漲る音楽だけど、彼女とオケとの丁々発止の遣り取りがとても熱い。

聴き慣れた「四季」だが、かつてこれほどスリリングで迫力のある「四季」は聴いたことがない。

「四季」観を一変させる名演奏だった。

3歳未満は入場できないというステージだったが、ルールを破ってでも聴きたい、赤ちゃん連れでなければ来ることができないという若いママさんが気の毒ではあったが、乳幼児一時預かり施設ってなかったっけ?

ま、とんだハプニングが残念ではあったけど、それにもかかわらず琴線を震わす名演奏だった。

終曲後の拍手・歓声はどのステージよりも熱狂的だった。

これも今年の「熱狂の日」ベスト3に入る。

♪2016-61/♪東京国際フォーラム-10

投稿者

みつばち先生

ラベル:

★東京国際フォーラム,

アンナ・マリア・スタシキェヴィチ,

ビバルディ,

ポーランド室内管弦楽団,

熱狂の日

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2016 No.333 ルネサンスの自然〜ロワール川のほとりで

2016-05-05 @東京国際フォーラムB5

ジョエル・スービエ:指揮

アンサンブル・ジャック・モデルヌ

オケゲム:キリエ(ミサ曲《今はひたすら死を待つのみ》から)

オケゲム:汚れなき神の御母

ジャヌカン:もしもロワール川が逆に流れるなら

ジャヌカン:うぐいすの歌

ジャヌカン:草と花よ

カイェタン:大地は水を飲み

セルトン:ヴィニョン・ヴィニェット

ジャヌカン:バビロンの流れのほとりに座り

ジャヌカン:サンクトゥス(ミサ曲《戦争》から)

ムトン:処女なる聖母は男を知らず

ムトン:王妃アンヌ・ド・ブルターニュの死を悼んで

フォーグ:アニュス・デイ(ミサ曲《海の中で》から)

女3男8のア・カペラ。

歌によって、人数や男女の構成が少しずつ変わる。

ルネサンス時代の歌曲を聖俗交え、キリエに始まりアニュス・デイで終わるミサ曲の形式で聴かせる。

この組立も面白いが、なにより透明感のある歌声、完璧なハーモニー、揺るぎないアンサンブルが素晴らしい。

今年の「熱狂の日」は12ステージ聴いたが、その中でベスト3に入る。

「アンサンブル・ジャック・モデルヌ」。忘れないようにしたいが…。

♪2016-60/♪東京国際フォーラム-09

投稿者

みつばち先生

ラベル:

★東京国際フォーラム,

アンサンブル・ジャック・モデルヌ,

オケゲム,

カイェタン,

ジャヌカン,

ジョエル・スービエ,

セルトン,

ムトン,

熱狂の日

2016年5月4日水曜日

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2016 No.216 大自然のスペクタクル〜天地創造の壮大な歌劇

2016-05-04 @東京国際フォーラムA

ダニエル・ロイス:指揮

シンフォニア・ヴァルソヴィア

ローザンヌ声楽アンサンブル

リュシー・シャルタン:ソプラノ

ゾエリーヌ・トロイエ:アルト

ファビオ・トゥルンピ:テノール

アンドレ・モルシュ:バリトン

ハイドン:オラトリオ「天地創造」

ハイドン「天地創造」。ナマで聴くのは初めてだった。尤もCDも(持っているけど)一度も通して聴いたことはないなあ。^^;

親しみやすい音楽だが「四季」に比べて馴染みが少ないので心動かされるまでには至らなかった。

とはいえ、ホールCくらいの大きさの会場で聴いたらもっと没入できたと思う。

♪2016-59/♪東京国際フォーラム-08

投稿者

みつばち先生

ラベル:

★東京国際フォーラム,

シンフォニア・ヴァルソヴィア,

ダニエル・ロイス,

ハイドン,

ローザンヌ声楽・器楽アンサンブル,

熱狂の日