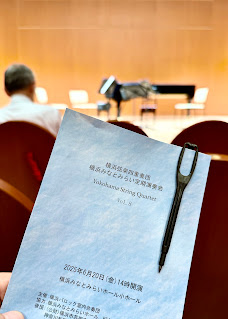

2025-07-19 @みなとみらいホール

シュテファン・ヴラダー:指揮/ピアノ

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

モーツァルト:交響曲第31番ニ長調 K.297「パリ」

モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番イ長調 K.488

モーツァルト:交響曲第41番ハ長調 K.551「ジュピター」

-----------------------

シューベルト:4つの即興曲 作品90-3 変ト長調 アンダンテ

随分久しぶりに大江くんが古巣に戻って客演でコンマスを務めた。それで良かったかどうかは分からないけど、オール・モーツァルト・プログラムを楽しんだ。

この手の企画はそう珍しくもないけど、全部が良かったというのはそうそうない。

指揮兼ピアノのシュテファン・ヴラダーは、以前シティ・フィルで「皇帝」を聴いたが、良い印象は残っていなかった。ピアノがどうこういうよりオケとピアノのアンサンブルに疑問を感じた…と7年も前の感想に書いてあった。

しかし、今日の演奏は、これは神奈川フィルが良かったのか、2者の相性が良かったのか、いやいや大江くんのリードも良かったのかもしれないが、弦12型のコンパクトな編成で、小気味良い演奏だった。

欲を言えば、Pf協が残念。

弾き振りなので、やむを得ないかもしれないが、Pfを縦方向に置き、屋根を取り払って、お客さんに尻を向けて弾いたり、振ったりだ。

尻を向けるのは構わないけど、屋根がないPfはこれまでも何度も経験しているが、音が良くない。客席に響いてこない。

P席とか舞台周りの客席には好都合だろうけど、1階席では音が飛んでこない。演奏はとても好ましいものだったが、その点が残念だ。

モーツァルトのPf作品だもの、普通に横に向けて屋根をつけて演奏しながら指揮もできたのではないか。

ピアノで弾き振りする場合は、是非ともその方法を開拓してほしいよ。

♪2025-098/♪みなとみらいホール-21