2025年6月7日土曜日

NHK交響楽団2039回A定期 06月公演

2023年11月25日土曜日

NHK交響楽団1997回A定期 11月公演

2023年6月8日木曜日

日本テレビ 読響プレミア

2023-06-08 @ミューザ川崎シンフォニーホール

米田覚士:指揮

読売日本交響楽団

三浦謙司:ピアノ*

グリンカ:歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲

ラフマニノフ:パガニー二の主題による狂詩曲*

チャイコフスキー:幻想序曲「ロメオとジュリエット」

リムスキー=コルサコフ:スペイン奇想曲

------アンコール-------------------

ドビュッシー:月の光*

チャイコフスキー:弦楽セレナードハ長調 作品48 第2楽章 ワルツ

長らくミューザに通っていても4Fは座ったことがなかったので、どんな響きがするのか、むしろ、楽しみだった。

しかし今年6回目の「パガニー二の主題による狂詩曲」はさっぱりだった。あまりにも音源が遠すぎる。角が取れて真ん丸になったオケは気の抜けたビールの如し。ピアノはもうピアノとは思えない。あまりに音が酷くて鑑賞に値しない。

後半の本来の指定席も良い席とは言えなかったが、さすがはミューザの1F。やっと精気のある音を聴いた。左翼だったので見た目のバランスは悪いけど、音は許容範囲だ。ミューザは懐が深い。

でもコンマスの背中を斜め後ろから見ながら聴くのは落ち着かない。読響の魅力が伝わることはなかった。

♪2023-101/♪ミューザ川崎シンフォニーホール-122023年2月5日日曜日

名曲全集第184回 祝・ラフマニホフ生誕150周年企画第2弾! 「ピアノ協奏曲第2番」

2023年1月28日土曜日

日本フィルハーモニー交響楽団 第384回横浜定期演奏会

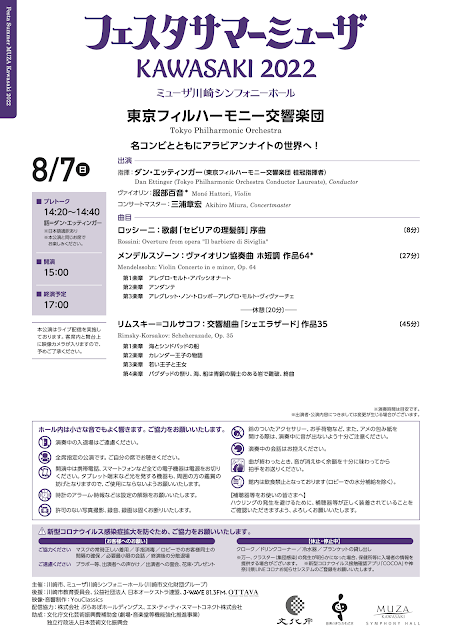

2022年8月7日日曜日

フェスタサマーミューザ2022 東京フィルハーモニー交響楽団 ≪名コンビとともにアラビアンナイトの世界へ!≫

2022年8月4日木曜日

フェスタサマーミューザ2022 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 ≪チック・コリア トリビュートVol.1 ジャズとスペインを巡る音の饗宴≫

2022年5月25日水曜日

第1958回 NHK交響楽団 定期公演 B-1

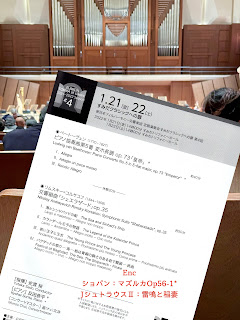

2022年1月21日金曜日

新日本フィル:すみだクラシックへの扉#4

2022-01-21 @すみだトリフォニーホール

新日本フィルハーモニー交響楽団

反田恭平:ピアノ*

ベートーベン:ピアノ協奏曲第5番変ホ長調 op.73 「皇帝」*

リムスキー=コルサコフ:シェエラザード op. 35

---アンコール

----------------

ショパン:マズルカ#33 ロ長調 Op.56-1*

J.シュトラウスⅡ:ポルカ「雷鳴と稲妻」

整理員が大勢出て4列でお願いしますーっと大声。

え?何が起こったのか、と思ったら、そうそう、水際対策で入国できない牛牛の代演が反田恭平なんだ。いや、驚きだよ。

客席は満席。

開演前に佐渡裕氏が登場して来季のミュージック・アドバイザー就任と来来期の音楽監督就任予告の挨拶やら、反田くんとのエピソードなどを紹介していやが上にも会場のテンションは上がる。

反田効果は客席を満席にしただけでなく、それもあって、オケも高揚していたように思う。

「皇帝」は反田・佐渡・オケが一体となってパワフルで明瞭な演奏だった。

後半の「シェエラザード」も見事な演奏で、管弦楽の面白さを堪能した。

暮れの「第九」も名演だったが、このところ上出来続きだ。

2021年9月25日土曜日

日本フィルハーモニー交響楽団 第370回横浜定期演奏会

2021-09-25 @県民ホール

梅田俊明:指揮

日本フィルハーモニー交響楽団

ピアノ:小山実稚恵*

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番 ニ短調 op.30*

チャイコフスキー:幻想序曲《ロメオとジュリエット》

リムスキー=コルサコフ:スペイン奇想曲 op.34

-----アンコール-----

チャイコフスキー:弦楽セレナーデ ハ長調 作品48から第2曲「ワルツ」

といっても、ロシア臭はほぼ無い作品ばかり。

前半にラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番という重量級。

マチネが延びた為に開演時間にギリギリ到着したので呼吸を整えながら聴く。

実稚恵先生、もう随分前から「今が旬」を維持しているやに聴こえる。まったく驚嘆だ。

オケは12型だったが、双方とも力を出し合った横綱相撲の感。

約40分の大曲で、音楽を聴く、というより体験するという感覚。

後半は弦14型に拡大してチャイコフスキーのロメ・ジュリ、更に打楽器を4人加えてリムスキーコルサコフのスペイン奇想曲といずれも管弦楽技法の粋を集めたような絢爛豪華な重量級が続いた。

昨日の新日フィルも管弦楽の魅力を十分聴かせたが、今日の日フィルはこれを上回る(音楽が全然違うので)迫力を楽しんだ。

こういう重量級の音楽は、やはり、音が塊で突撃してくる(?)県民ホールのようなプロセニアム付きの大ホールが似合うなあ、と思いながら聴いていた。

これだけやればもう十分、なところ、アンコールでチャイコフスキー:弦楽セレナーデから「ワルツ」のサービス。

♪2021-102/♪県民ホール-09

2020年2月1日土曜日

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第74回

ヘルムート・ライヒェル・シルヴァ:指揮

東京交響楽団

エリック・ミヤシロ:トランペット*

ラファエロ・アギーレ:ギター**

リムスキー=コルサコフ:スペイン奇想曲

天野正道:ウナ・オベルテューラ・エスパニョール・ファルサ

「エル・ジャルダン・デ・ロス・レクエルドス」(管弦楽版初演)*

ロドリーゴ:アランフェス協奏曲**

ファリャ:バレエ「三角帽子」第2組曲

-----------------

スタンリー・マイヤーズ:映画「ディア・ハンター」から”カヴェティーナ”**

ファリャ:「はかなき人生」から”スペイン舞曲第1番”

定期演奏会とは思えないような短編盛合せだがテーマはスペイン。この熱い国の音楽はなぜか楽しめる。賑やかな中にもセンチメンタルが漂うからか。

いずれの作品も満足度が高かったが、天野正道作の、元は吹奏楽の為に作ったという無闇と長いタイトルの管弦楽版初演が傑作だった。

似非スペイン風序曲・らしいが、全篇スペイン音楽のエッセンス〜既聴感ある旋律で構成されているが、トランペット協奏曲風でもあり、エリック・ミヤシロによる<かつて聴いたことのない超絶ハイトーン>がけたたましくホールの空気を震わせたが、聴衆の心も確実に震わせた。

アランフェスでは集音マイクにモニターを兼ねた小さなSPが舞台上に置かれた。

このPA装置の絶妙な音量調整がすばらしい。

まるでアコースティックな音としか思えず、しっかりと爪弾きも聴こえ興を損ねることはない。

アランフェスで満足できたのはホンに久しぶりだ。

♪2020-013/♪ミューザ川崎シンフォニーホール-03

2019年11月23日土曜日

日本フィルハーモニー交響楽団 第352回横浜定期演奏会

大井剛史:指揮

日本フィルハーモニー交響楽団

朴葵姫:ギター*

【リムスキー=コルサコフ生誕175年プログラム】

リムスキー=コルサコフ:スペイン奇想曲 op.34

ロドリーゴ:アランフェス協奏曲*

リムスキー=コルサコフ:交響組曲《シェエラザード》 op.35

-------------

タレルガ:アルハンブラの思い出*

リムスキー=コルサコフ:歌劇「雪娘」から”軽業師の踊り”

リムスキー=コルサコフの2曲、特にシェヘラザードが力演。

弦のアンサンブルはほぼ完璧。

オケってこんなに調子が良い時があるのかと思うほど。

管楽器も明るくて強力で特にバストロンボーンとテューバの響きに痺れた。

日フィルの実力を遺憾なく発揮。大井剛史氏、丁寧な指揮ぶりだが、テンポ遅すぎ?

中に挟まったアランフェスが酷い。演らない方が良かった。

オケは、弦を24人に絞った上にギターはマイク集音SP付き(指揮者用?)だが、電源入れ忘れ?と思う程音量が小さい。

かき鳴らす音は聴こえるが旋律線が弱くて話にならない。

1F中央でも聴き取るのが大変だったが、2、3Fでは聴き取れたろうか。

♪2019-186/♪みなとみらいホール-47

2019年6月24日月曜日

読売日本交響楽団第112回みなとみらいホリデー名曲シリーズ

大植英次:指揮

読売日本交響楽団

日橋辰朗:ホルン(読響・首席)*

バーンスタイン:ディヴェルティメント

パウエル:ホルン協奏曲*

リムスキー=コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」

大植英次は読響には16年半ぶりの登場だそうな。

僕も前回と言えば3年強前に日フィル(この時は日フィルとの初顔合せ)で聴いて以来ナマは久し振り。日本人ながら日本ではなかなか聴けない指揮者だ。

超個性派で熱血漢。

前に超個性的なドボルザーク「新世界から」を聴いているので読響で振るシエラザードが超楽しみだった。

前半の2曲は独自性の発揮しようもない音楽?でまあ肩慣らしか。

問題起こしそうな「シェエラザード」は、これが案にたがって全くもって正統的だった。

「楷書」の音楽で、トメ・ハネがキッチリして独自色を排したのが独自的か。

しかし…

終曲の最後の音を長く長く引っ張った。

まだ終わりたくないと言っているようになかなかタクトを降ろさない。

管楽器はもう息が切れている。

弦楽器はもう弓が足らない。

が、彼の頭の中では鳴り続けていたのだろう。

長い沈黙に客席からフライングが無かったのも良かった。

漸く大植の腕が下がった途端の大喝采と拍手。

その後のカーテンコールは得意満面で何度も出入りを繰り返したが、この辺りは正に大植節の独自色。

♪2019-088/♪みなとみらいホール-25

2018年12月19日水曜日

東京都交響楽団 第870回 定期演奏会Aシリーズ

アラン・ギルバート:指揮

東京都交響楽団

ターニャ・テツラフ:チェロ*

鈴木学:ビオラ*

R.シュトラウス:交響詩《ドン・キホーテ》op.35*

ビゼー:『カルメン』組曲から(アラン・ギルバート・セレクション)

リムスキー=コルサコフ:スペイン奇想曲 op.34

都響の第1バイオリン群にはこのところずーっと不満を感じている。高域がよろしくない。時にキンキン、ゴロゴロするのは、ピッチのズレではないのだろうか。でもプロのピッチが甘いとも考えにくい。N響でも感ずることがあるので、原因は別なのかもしれない。曲によって症状が出たり出なかったりする。もちろん、高域が含まれないような音楽だとなんの問題もないが、作曲家が第1バイオリンに広域を歌わせないはずがない。

曲とホールと聴き手の体調などが重なって、高域が耳につくようになるのかもしれない。ただ、海外の一流オケでは感じたことがないのも確かで、原因は不明。

都響に特に感ずることが多いのも確かだ。

しかし、今日はどういう訳か高域の不快音も気にならずまずまずの出来だった。

また、スペインに材を取ったポピュラーな3曲だったせいか、気楽に楽しむことができた。

尤も、「ドン・キホーテ」では独奏チェロの音質も音量も物足りなかった。文化会館という、残響の少ない硬質なホールなので、朗々と響かないのは仕方がないけど、もう少し存在感が欲しかった。

都響は、年内にもう1回「第九」演奏会をサントリーで聴く。また第1バイオリンを傾聴してみよう。

♪2018-174/♪東京文化会館-07

2018年4月19日木曜日

東京都交響楽団 第854回 定期演奏会Cシリーズ

大野和士:指揮

東京都交響楽団

リムスキー=コルサコフ:序曲《ロシアの復活祭》op.36

ボロディン:歌劇『イーゴリ公』から「だったん人の娘たちの踊り」、「だったん人の踊り」

チャイコフスキー:交響曲第3番ニ長調 op.29《ポーランド》

僕が定期会員となっている6オケのうち4月からシーズンが始まる東響、神奈川フィル、読響、都響はいずれも今月は音楽監督・首席指揮者などそれぞれのトップ指揮者が登場した。

で、都響は好漢大野和士の登場だ。

都響の4月定期はA、Bが同じでマーラーの交響曲第3番。同じ曲を短期間に2度聴ききたいほど好きな曲でもないので、A定期を振り替えたのが、今日のC定期。やはり指揮は大野和士だったが、こちらはオール・ロシアプログラム。

リムスキー=コルサコフの序曲「ロシアの復活祭」は多分ナマでは初聴きだと思うし、CDも持っていないのに、耳に馴染んだ曲だった。おそらく、若い頃、FMラジオに齧りついていた頃の記憶が残っていたのだろう。

ボロディンの「だったん人の踊り」は記録によれば、10年前にN響で聴いていた。こちらの方はそうでなくとも有名な曲だから始まった途端、あ、これこれ!という感じだが、「だったん人の≪娘の≫踊り」というのまであるとは知らなかった。しかしこちらも聴いたことがあるメロディだった。

前半の2曲(3曲というべきか)は、コンサートで聴く機会は珍しいけど、昔から馴染んでいるという音楽だった。

後半のチャイコの3番は、これもナマでは初聴き。

6曲ある交響曲のうち、ナマで聴いた記憶・記録がないのはこの第3番だけだったので、クラシック歴半世紀超を経てようやくチャイコの全曲を聴き終えたことになった。

もちろん、CDなどでは何度も聴いているのだけど、4番以降ほどには馴染んでいないし、第一、4番以降のように覚えやすいきれいなメロディーが出てこないのでなかなか印象に残らないのだ。

ともあれ、次回、この第3番を聴くのは何年後だろうか、果たして聴くことがあるだろうか。まあ、生きている内に聴けて良かったかな。

ところがどっこい。

ところがどっこい。今日の都響はイマイチだった。

A、B定期のマーラー第3番でエネルギーを使い果たしたか、どうもぴりっとしない。特にバイオリン群は出がらしのように薄くて濁りのある響だった(これはホールのせいも多少あるとは思う。)。本来なら、もっと華やかな管・弦・打楽の饗宴になるべきプログラムだったが、隔靴掻痒の思いで劇場を後にした。

♪2018-043/♪東京芸術劇場大ホール-02