2024年10月19日土曜日

NHK交響楽団2020回A定期 10月公演

2022年10月26日水曜日

第1967回 NHK交響楽団 定期公演 B-1

2022年10月15日土曜日

NHK交響楽団1965回A定期 10月公演

2021年10月27日水曜日

第1941回 NHK交響楽団 定期公演 B-1

2021-10-27 @サントリーホール

ヘルベルト・ブロムシュテット:指揮

NHK交響楽団

ステンハンマル:セレナード ヘ長調 作品31

ベートーベン:交響曲第5番ハ短調 作品67

N響定期プログラムB-1の会員にとっては今日が今季ブロム翁の最後の公演だった。

そのせいか、カーテンコールはC-1の時以上に盛り上がったが、コンマスのマロ氏が舞台上でもなお盛り上げるので、客席もかつて経験した事がないような拍手とスタンディング・オーベイションで常ナラヌ様相だった。正真正銘最後となる明日(B-2)はどんな事になるやら。

敬愛の念で満たされ、気持ちが繋がった指揮者とオケの演奏はそれだけで心豊かになる。

しかし、さあて、今日の出来は?

先日、響の悪い池袋で素晴らしいアンサンブルを聴かせてくれたのだが、もちっとマシな響きのサントリーなのに、あの透明感は何処に?もちろん悪くはないのだけど。

Cを聴いていなければ上出来と思ったろうに。

良い演奏を聴くということは、次に良い演奏を聴く機会が少なくなるというジレンマと闘い続け、もっと良い演奏を求める事になる。

あゝ、こういう聴き方をしていちゃいかんなあ。

「運命」冒頭。

スリリングだった。

指揮は頭の拍を打つだけなのに、よくリズムが合うものだ。

2度目の運命の音形は崩れるかと思ったが、コンマスが強引に合わせたという感じがしたよ。それでも揃うのだから大したものだ。

♪2021-120/♪サントリーホール-15

2021年10月22日金曜日

第1940回 NHK交響楽団 定期公演 池袋C-1

2021-10-22 @東京芸術劇場大ホール

ヘルベルト・ブロムシュテット:指揮

NHK交響楽団

グリーグ:「ペール・ギュント」組曲第1番 作品46

ドボルザーク:交響曲第8番ト長調 作品88

ほぼ2年ぶりのブロム翁だった。

登場を待つ間も含め、彼と同じ時間・空間を共有しているだけで、なにやらありがたい気持ちになる。

今回は早めに出かけて、休憩なし短時間公演の穴埋めか申し訳か、プレ室内楽も聴いた。

Vn1白井圭、Vn 2大林修子、Va佐々木亮のトリオでマルティヌー「セレナーデ2番」。

3人とも田中千香士門下生だったそうだ。

懐かしい名前を聞いたよ。N響コンマスの前に京響のコンマスもしていたな。

で、響の悪いホールでの弦楽トリオは音にふくよかさがないから全く面白くない。次回からパスしよう。

ところが、本番が始まるとN響の弦の響きが見事に美しい。

乾いた響きのホールなので、シャリシャリ感は払拭できないが、それさえも美しいと感じさせるピタッと揃った響に驚く。

白井圭のコンマスではもう何度も聴いているが今回が1番の上出来。彼の手腕かブロム翁の手腕か、全員が気持ちを一つにできたんじゃないか。

芸劇でもここまでやれるか!

管部門も各自が巧い。

今季C定期はコスパが悪いなと思っていたけど始まってみるとPヤルヴィの前回も良かったが、今回はそれ以上に至福の時を過ごした。

一頭地抜くN響の巧さ。

管弦楽とはこういうものだ、という基準となる演奏だ。

ま、これが良し悪しで、上出来を聴けばそれが物差しになり、それを超えるものが少なくなるジレンマが悲しい。

♪2021-116/♪東京芸術劇場大ホール-03

2019年11月16日土曜日

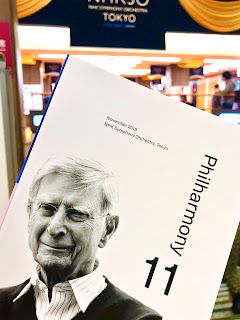

N響第1925回 定期公演 Aプログラム

ヘルベルト・ブロムシュテット:指揮

NHK交響楽団

マルティン・ステュルフェルト:ピアノ*

ステンハンマル:ピアノ協奏曲第2番ニ短調 作品23*

ブラームス:交響曲第3番ヘ長調 作品90

----------

ステンハンマル:3つの幻想曲 作品11-第3曲*

メインはブラームス交響曲第3番。

サガンを読み、映画「さよならをもう一度」は何度も観た。

この映画で最初に登場するのはその第3楽章。ブラームスの全作品中で最も甘美な旋律ではないか。

演奏会の場面では同じくブラームスの交響曲第1番の第4楽章。

主人公2人がコンサートの休憩後の再開に遅れて入ったらここでも第3番の第3楽章が始まっていて中に入れない。

この映画を観た人は大抵「ブラームスはお好き」になる。

僕もこれを聴く度にバーグマンとパーキンスがホールの階段で立ち聴きするシーンを思い出す。

何回かのカーテンコールの後に登場した際は歩きながら指を3本立てて楽団員に示した。ということは、最初から決めていたのではなかったか。フツー定期演奏会でアンコールはやらないものだ。

が、各員に指示が行き渡ったところで指揮台に乗り腕を振り降ろして始まったのはいうまでもなく第3楽章。もう、涙が出るほど(出ないけど!)嬉しかった。なんて、美しい音楽だ。

2019-180/♪NHKホール-07

2018年10月13日土曜日

N響第1894回 定期公演 Aプログラム

ヘルベルト・ブロムシュテット:指揮

NHK交響楽団

モーツァルト:交響曲第38番ニ長調 K504「プラハ」

ブルックナー:交響曲第9番ニ短調(コールス校訂版)

モーツァルトの交響曲第38番「プラハ」。存在は有名だけど、ほとんど聴く機会がなくて前回はいつだったろうと記録を手繰れば2年半ほど前にカメラータ・シュルツ・ウィーンで聴いた。それ以来だ。自宅で聴くこともないので、久々の演奏を、へえ、こんな曲だったか、と聴いた次第。

弦だけで24人?総勢35人位の小規模な編成だけに、見通しの良い軽快な音楽だった。

最近は小難しい音楽が多い中で、現代音楽やマーラー、ブルックナーなどのファンに失礼だが、簡潔明瞭な「絶対音楽」を聴く悦びを久しぶりに味わった。

プログラムには演奏時間28分と合ったが、実演はずっと長くて36分くらいあったと思う。そんなにのろいテンポではなかったから、提示部の繰り返しをしたのではないか。

後半はブルックナー第9番!

ブルックナーの中では聴く機会の少なかった作品だけど、どういうことか、今年は9番の当たり年だ。4月に東響で聴いたのが3年ぶりだった。そして、今日はN響で、来月は新日本フィルが控えている。

ところで、今やファンの間では神様扱いのブロムシュテットのブルックナーは如何。

大いに期待をした。

何しろブルックナーの9番でこれまで「良かった!」と思えるものは一度も聴いていないのだから。

しかし、冒頭の管の何やら自信のないような出だしに、不安が走った。僕の聴き違いかもしれない。その後の弦の強奏で盛り上がるところまでくると音楽が順調に流れ出した…ように思った。

その後はひたすら傾聴したつもりだ。

ブロムシュテットはいつものように上体だけで腕をフワフワさせているだけだが、リハーサルが行き届いているのだろう。細部まで(情緒を失わず)かっちり仕上げた感があった。

ややテンポが早めで(プログラムには64分と書いてあるし、手持ちの数種類あるCDはいずれも60分強だが、ブロムシュテットの指揮は)55分程度ではなかったか。

プラハが長かった分、放送時間に合わせて巻きが入った?まさかね。

ただ、終わってみると、やはり満足には程遠かった。

おそらく、これは演奏のせいではない。

ブロムシュテットについてはN響のコンビでも(毎回ではないが)、昨年のゲヴァントハウスの公演でも至福を味わっている。最も期待をかける指揮者で、マエストロと呼ぶにふさわしい。

今回イマイチ楽しめなかったのは僕のブルックナー(の音楽)への入魂率が低いのだ。マーラー同様、心底には不信感を持っているからだと思う。

さりとて、2014年4月のN響+マレク・ヤノフスキーの5番、2016年のサンフランシスコ交響楽団+マイケル・ティルソン・トーマスによる7番などは、細部に至るまで実に心に沁みたのを覚えている。

あのレベルを何度か聴くとブルックナーの聴き方が変わってくるかもなあ。

♪2018-130/♪NHKホール-10

2018年4月25日水曜日

N響第1884回 定期公演 Bプログラム

ヘルベルト・ブロムシュテット:指揮

NHK交響楽団

ベートーベン:交響曲第8番ヘ長調 作品93

ベートーベン:交響曲第7番イ長調 作品92

今月のN響定期はABCいずれもブロムシュテットの指揮だった。

今回は、最上席とはいえないまでも十分満足できる席だ。

NHKホールよりは響の柔らかいホールだし、ベートーベンの7番、8番という願ってもない組合せで、ブロムシュテット3連チャンの最後を飾るに相応しいコンサートだ。

聴き慣れた都響定期Bの席より3列後ろのやや上手だったが、この位置加減が微妙なところだ。普通なら、その違いにこだわることもないと思うが、この頃神経質になっている僕としては、その違いが音楽の違いになって現れるので、良かったり、悪かったりする。

上手い下手ではなく、3列後ろだとやはり音圧が違う…という気がしたが、これは3列後ろで聴いているという認識がもたらす気の所為にすぎないのかもしれないのだけど。あるいは、歳のせいで徐々に聴こえづらくなっているのかもしれないが。

そんな訳で、もうちょいと腹に響く音圧が欲しかった。

この点を除けば、3回シリーズの中では一番満足度が高く、まさに有終の美を飾ってくれた。

20日のC定期のベートーベン交響曲第4番でも多少感じたが、今回の8番、7番でもやはりテンポが速めだった。「疾走するベートーベン」というほどではないが、ブロムシュテットのベートーベンは普通に聴き慣れた演奏より、少し速い。このテンポこそ、本来のテンポだというのが、ブロムシュテットの主張だ。何と言ってもベートーベン自身がすべての交響曲にメトロノームによる速度表示をしているのだから。でも、当時のメトロノームのテンポは真実どうだったのか…などの争いもあって、楽譜の表記に従うのが正解なのかどうかははっきりしないらしい。が、僕としては、疾走するベートーベンこそベートーベンらしくて好きなので、ブロムシュテットのテンポは好きだ。余談になるが、一昨年の年末のブロムシュテットの「第九」はとても緊張感に溢れた、目下の時点では最高に感動した演奏で、何と言ってもテンポの良さも預かって大きなものがあった。

また、気が利いているな、と好感したのは、7番の第1楽章と第2楽章、第3楽章と第4楽章をホンの一呼吸しか置かず続けて演奏したことだ。楽譜にアタッカの指示はないし、完全な連続ではない。

ブロムシュテットの腕が宙に止まって暫時動かず、動いた時は次の楽章の始まりだった。な訳で、観客席の咳込み合唱はシャットアウトされ、緊張を保ったまま2楽章へ、4楽章へと入ったのはとても気持ちが良く、胸のすく思いだった。

そう言えば、A定期のベルリオーズ「幻想交響曲」でも、第1楽章と第2楽章、第4楽章と第5楽章の間も同じように一瞬の間を置いて次楽章になだれ込んだ。

この時代の編成だから、オケも弦楽中心で中規模だ。弦のアンサンブルがシャキシャキと決まって、Tuttiも豊かに響いた。

ベートーベンはこうでなくちゃという演奏だったように思う。

♪2018-047/♪サントリーホール-04

2018年4月20日金曜日

N響第1883回 定期公演 Cプログラム

ヘルベルト・ブロムシュテット:指揮

NHK交響楽団

マリア・ジョアン・ピレシュ:ピアノ*

ベートーベン:ピアノ協奏曲第4番ト長調 作品58*

ベートーベン:交響曲第4番変ロ長調 作品60

--------------

アンコール

ベートーベン:6つのバガテル 作品126から第5番ト長調*

N響の場合、どうやら定期会員の割合が高いらしく、1回券を買おうとしてもなかなか希望するエリアが手に入りづらい。

今日の席も1階後方でセンター(指揮者席)からはやや上手しか取れなかった。それでもS席だし音だけを考えたら問題はない。

ところが不思議なもので、見た目が大切だ。やはり、センターに座ってオケを見ながら聴くのと、今日の配置で言えば第2バイオリンの5プルトあたりが正面になる席からオケを見ながら聴くのとでは没入感が違う。しかも、かなり後ろの方で、普段聴き慣れている席とは音圧が小さいのも没入を妨げた。

ブロムシュテットの指揮で聴く作品はN響でもゲヴァントハウスでも独墺系が多かったし、ご本人も得意としているのではないか。

今日は、ベートーベンの2本立て。

ピアノ協奏曲も交響曲もいずれも第4番と、なかなか渋いプログラムだ。

ナマのピレシュは以前、チェロのアントニオ・メネセスとのデュオ・リサイタルを聴いたきりだが、その際も彼女が取り上げたのはベートーベンのピアノ・ソナタ32番とチェロ・ソナタ3番だった。

ベートーベンを得意分野としているのかどうかは知らないが。

まあ、そんなことで、プログラムに不満は無いどころか大いに期待をしていたが、一つには、如上の席の問題があって、音楽がなかなか琴線に触れてこない。

演奏は、一定水準以上なんだろうな。2曲とも弦楽アンサンブルに毛の生えた用なこじんまりした編成で、弦のアンサンブルはシャキシャキしてメリハリがついている。この辺は、ブロムシュテットの技ではないかと思いながら聴いた。

ピレシュのベートーベンは流れるようにきれいだが、ガツンという山場のようなところがなくて、ひたすらきれいに収まった。この人はコンチェルトよりソナタ向きではないかと思ったりもしたが、ともかく、あまり没入できなかったのだからいいかんげんな感想だ。

♪2018-044/♪NHKホール-04

2018年4月14日土曜日

N響第1882回 定期公演 Aプログラム

ヘルベルト・ブロムシュテット:指揮

NHK交響楽団

ベルワルド:交響曲第3番ハ長調「風変わりな交響曲」

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14

ベルワルドという作曲家はその名前も知らなかった。現代の人かと思ったが、そうでもなくて、生没は1796-1868年だというから、ロッシーニの4歳下、ドニゼッティ、シューベルトの1歳上だ。ロマン派の盛りの時期ということになるが、同時代にはあまり受け入れられなかったようだ。いや、今でも有名ではないし、作品も今回演奏された交響曲第3番くらいしか演奏されることはないみたいだ。

ブロムシュテットはアメリカ生まれだが両親がスウェーデン人だそうで(国籍は両方にあるのかもしれないが。)、ベルワルドも、音楽家としての活躍の場はベルリン、ウィーンだが、スウェーデン人だ。そんなことで、ブロムシュテットはベルワルドを取り上げたのかもしれない。

ブロムシュテットはアメリカ生まれだが両親がスウェーデン人だそうで(国籍は両方にあるのかもしれないが。)、ベルワルドも、音楽家としての活躍の場はベルリン、ウィーンだが、スウェーデン人だ。そんなことで、ブロムシュテットはベルワルドを取り上げたのかもしれない。ただ、その音楽は今や思い出せない。Youtubeで探しても部分的な演奏(指揮はブロムシュテットだった。)しかしか見つからず、それを聴いてもやっぱり思い出せない。まあ、そんな音楽だったなあ。

ブロムシュテットと言えば、なんといってもベートーベンやブラームスがぴったりという気がするが、今日はベルリオーズだった。

「幻想交響曲」は、先月読響・都響でも聴いたばかりで、1ヶ月足らずの間に3度めを聴くとは不思議な縁だ。

まあ、この作品は華麗な管弦楽技法が売りものだから、どのオケが演奏しても大抵は満足できる。直近の2例では読響の方が気合を感じたが、都響も悪くはなかった。

そこで、N響がやるとどう違うか。

ブロムシュテットが指揮したからと言って格別音楽が上等になる訳ではなかった。毛細血管の先までピタッと呼吸が合う(これまで聴いたベートーベンなどではそういう感じがした。)ようなところまではゆかなかったが、一味違うと思ったのは、3600人を擁する空間を満たす絢爛にして重厚な響。これはN響ならではだ。

ブロムシュテットの飄々とした指揮に客演コンマスのライナー・キュッヒル始め、楽員が心を一にしての熱演が聴く者の心も温めた。ブロムシュテットの才覚なのか人徳なのか、不思議と包み込まれてしまう。

♪2018-040/♪NHKホール-03

2017年11月13日月曜日

ライプチヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 NHK音楽祭2017

ヘルベルト・ブロムシュテット:指揮

ヘルベルト・ブロムシュテット:指揮ライプチヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団

ウィーン楽友協会合唱団

ソプラノ:ハンナ・モリソン

バリトン:ミヒャエル・ナジ

ブラームス:ドイツ・レクイエム 作品45

これまた、随分前から楽しみにしていたコンサートだ。

先日、最高級のブラームスとシューベルトを聴いたブロムシュテットとゲヴァントハウス管弦楽団による、これまた大好きなブラームスの「ドイツ・レクイエム」。

先日、最高級のブラームスとシューベルトを聴いたブロムシュテットとゲヴァントハウス管弦楽団による、これまた大好きなブラームスの「ドイツ・レクイエム」。昨年春の東響定期で聴いた「ドイツ・レクイエム」もとても良かった。まあ、音楽自体が素晴らしいので、どこが演奏したって、そこそこの及第点は取れると思う。

が、流石にこの組み合わせは響が違う。透明感と重厚さを併せ持っている。

が、流石にこの組み合わせは響が違う。透明感と重厚さを併せ持っている。隅々までブロムシュテットの感性が行き届いているのを感ずる。指揮者とオケは呼吸を一にして音楽を形作り、観客の呼吸もやがて同期して三者が一体となるという、稀な音楽体験を、ブロムシュテットの音楽では味わうことができるように思う。

そして、ブラームスの革新的レクイエムの美しさに浸ることができる、至福の85分。

ちょっと残念なのは、終曲してもブロムシュテットはかなり長い時間(タクトは持たないので)手を降ろさず、壮大な音楽の余韻を残した(後日の録画放映で測ったら、30秒も微動だにせず、やがて得心したように終わりの合図の印に頭を少し動かした。やはり、ブロムシュテットにとってこの音楽を締めくくるにはそれだけの時間が必要だった。)。

しかるに、慌て者がもう辛抱できないという感じでわずかに早いタイミングだがフライングの拍手をしてしまったのが残念だった。録画ではブロムシュテットの頭の動きと拍手の第一拍は重なっているように聴こえるが、これは後日の編集ではないかと思う。その場の雰囲気としては残念なフライングとしか聴こえなかった。明らかに3者一体の呼吸を乱した。

2017-179/♪NHKホール-11

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 創立275周年記念ツアー 横浜公演

ヘルベルト・ブロムシュテット:指揮

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団

レオニダス・カヴァコス:バイオリン*

ブラームス:バイオリン協奏曲ニ長調 op.77*

シューベルト:交響曲第8番ハ長調 D.944「ザ・グレート」

--------------

アンコール

J.S.バッハ:無伴奏バイオリン組曲第3番第3曲サラバンド*

前回、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団を聴いたのは昨年の3月だから、こんな短い期間で再度聴けるとは思っていなかった。13日にもNHKホールで聴くので、今年は大当たりだ。

前回はマタイ受難曲で、これはもう至福の時間だった。

今回は別種の楽しみがある。

指揮のブロムシュテットの魅力だ。N響定期などで何度か聴いているが、昨年末の「第九」は実に素晴らしかった。彼の手にかかるとN響が普段のN響とはだいぶ違う音楽を演るのだから不思議だ。

そして、プログラムも魅力だ。今回は、オーケストラの魅力を存分に味わえるブラームスとシューベルト。独奏バイオリンのカヴァコスはTV放送を録画して聴いただけだが、かなりの売れっ子らしいからこれも楽しみ。

さて、ブラームスはカヴァコスが熱演だった。席も特等席だから、ソロ・バイオリンの音圧もオケに埋もれることなく、ビンビン響いてくる。ブラームスのギリギリ抑制した情緒・情熱に呼応して、いやその抑制を突破するが勢いで、惹きつけられる。

アンコールではJ.S.バッハの無伴奏曲の一部をサラッと弾いたが、本番でエネルギーを消耗したか、終演後に予定されていたサイン会は中止になった。まあ、そうかもな、と納得させた。

ブラームスも、シューベルトでも同様だが、ゲヴァントハウスの響は力強く、それでいて弦は繊細で透明感を保っている。昨年のN響「第九」でも感じたが、「神は細部に宿る」ごとく、フレーズの隅々までに神経が行き届いた精緻なアンサンブルだ。そして響は厚い。ブロムシュテットとゲヴァントハウスという紛れもなく世界一流の組み合わせで大好きなシューベルトの「ザ・グレート」を聴けたことのなんという幸せなことか。

また、みなとみらいホールの響が実によろしい。素晴らしい音楽が素晴らしい音楽空間にこだまして、これは得難い音楽体験だった。

♪2017-175/♪みなとみらいホール-42

2016年12月25日日曜日

N響特別公演「第九」~N響創立90周年記念~

2015年9月26日土曜日

N響第1816回 定期公演 Aプログラム

2014年9月28日日曜日

N響第1789回 定期公演 Aプログラム

NHK交響楽団

チャイコフスキー:交響曲第6番ロ短調 作品74「悲愴」