2024年3月30日土曜日

日本フィルハーモニー交響楽団 第395回横浜定期演奏会

2024年2月2日金曜日

東京シティ・フィル第367回定期演奏会

2023年1月21日土曜日

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 第382回定期演奏会

2021年5月21日金曜日

日本フィルハーモニー交響楽団 第368回横浜定期演奏会

2021-05-21 @ミューザ川崎シンフォニーホール

日本フィルハーモニー交響楽団

神尾真由子:バイオリン*

ワーグナー:ジークフリート牧歌

ブラームス:バイオリン協奏曲 ニ長調 op.77

ベートーベン:交響曲第5番《運命》ハ短調 op.67

------------

ハイドン:弦楽四重奏曲op33-2「冗談」(Hob.Ⅲ-38)第4楽章Presto

今回は見た目の豪華さ(後述)も手伝ったが、風格を感じた。

発音がはっきりして曖昧さがない。

終楽章はもう少しハイテンポが好みだけど、しばらく進めば違和感も消えた。ま、なんていうか存在感があるな。

メインは「運命」だったが、些か食傷気味だし、40分のブラ協を聴いた後では期待はしていなかったが、小細工のないスッキリした小気味の良い音楽作りだった。

尤も、今日の日フィルは金管に瑕疵が目立ったが。

最近では珍しく、オケによるアンコールがあった。その時既に21時07分だったのに!

ハイドンの弦楽四重奏曲作品33-2、いわゆる「冗談」の第4楽章、仕掛けは知っていたのに、ついハイドンの仕掛けた冗談に乗せられてしまった😅。

こんな豪華なドレスを見たのは初めてかも。

上は諸肌出しだが、下は足も隠れるほど長く、腰の辺から同じ生地でできた折紙のような大きな飾りが付いている。

その腰巻きみたいにまとわりついている部分の布地だけで、ユジャ・ワンのドレスなら2着くらい作れるなあと思ったよ。

他の女性演奏家を思い浮かべて、誰ならこれを着こなせるだろうかとあれこれ考えたが、今のニッポンには神尾真由子以外にはおらんだろうな。

♪2021-046/♪ミューザ川崎シンフォニーホール-09

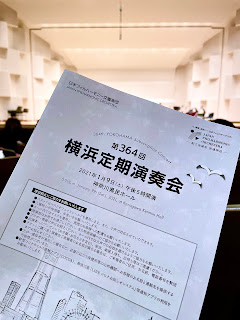

2021年1月9日土曜日

日本フィルハーモニー交響楽団 第364回横浜定期演奏会

2021-01-09 @県民ホール

永峰大輔:指揮

日本フィルハーモニー交響楽団

神尾真由子:バイオリンと指揮*

ピアソラ:《ブエノスアイレスの四季》*

(神尾真由子による弾き振り)

ベートーベン:交響曲第7番イ長調 op.92

-----アンコール-----

グリーグ:「ホルベアの時代から」サラバンド

秋から始まって、冬の途中で冬眠状態に。

終曲の拍手で我に帰る。

またの機会を楽しみにしていよう。

ま、ともかく猛烈な睡魔には逆らえない。

その代わり、永峰大輔が振ったベートーベン交響曲第7番はしっかり聴いた。

県民ホールは響きがややデッドなホールだが、実力あるアンサンブルにかかれば残響多めのホールとは一味違う味わいを聴かせてくれる。

今日の日フィルの弦はその渋い味を放った。

特に中低域が気持ち良い。

永峰氏が処々に嫌味のない独自の色付けをしていた。工夫の跡だ。好感!

2020年11月20日金曜日

NHK交響楽団 11月公演

2020-11-20 @東京芸術劇場大ホール

原田慶太楼:指揮

NHK交響楽団

神尾真由子:バイオリン*

コリリャーノ:航海 (弦楽合奏)

バーバー:バイオリン協奏曲 作品14*

ドボルザーク: 交響曲第9番ホ短調 作品95「新世界から」

-----Enc---------------

エルンスト:「魔王」による大奇想曲 Op.26*

コリリャーノ:弦楽版「航海」は初聴き。

前回のNHKホールで聴いたJ.S.バッハのオルガン曲の弦楽合奏に比べるとずいぶん綺麗な音だ。

楽しみは神尾真由子。

バーバーのバイオリン協奏曲だったが、如何せん本日はあまり良席とは言えず、独奏バイオリンがオケに埋没する部分もあった。

しかし、アンコールで弾いたエルンスト:「魔王」では流石の腕前を感じた。

さて、メインは…。

今月13日新日フィル、15日都響に続いて3回目の「新世界」で、もうすっかり「日常世界」だよ。

都響も良かったが流石にN響。迫力の中にも透明感がある。

原田慶太楼の音作りも細部にこだわって独自の音楽になっていた。N響も受けてたって注文に応えるところがプロフェッショナルだ。

1-2楽章間はほんの一呼吸で、3-4楽章間はアタッカで続けたのは新しく気持ちが良かった。

この人がN響に新しい風を吹き込むかもしれない。

ただし、終楽章のテンポの変化は如何なものか。

オケはいい音を出しているのに指揮者の構成感に僕の感覚が付いてゆけない。隔靴掻痒の感で聴いていたよ。

♪2020-081/♪東京芸術劇場大ホール-02

2018年8月3日金曜日

フェスタサマーミューザ2018 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 ≪絶品フレンチⅡ〜天才サン=サーンス〜≫

川瀬賢太郎:指揮

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

神尾真由子:バイオリン*

大木麻理:オルガン**

サン=サーンス:歌劇「サムソンとデリラ」 からバッカナール 作品47

サン=サーンス:バイオリン協奏曲第3番ロ短調 作品61*

サン=サーンス:交響曲第3番ハ短調 作品78「オルガン付き」**

7/24東京フィルの<絶品フレンチ①>を受けて今日の神奈川フィルによる<絶品フレンチ②>は、オール・サン=サーンス集。

「サムソンとデリラ」からバッカナール、バイオリン協奏曲第3番、交響曲3番オルガン付き。

オーケストラの祭典にふさわしい華やかな選曲だ。

バイオリン独奏の押尾真由子は諸肌脱ぎの真紅のドレスで登場。愛器ストラディをガリガリと弾きまくり迫力十分。若いが女王の貫禄。カーテン・コールが多かったがついにアンコールなし。館内深い失望のどよめき。

メインの交響曲第3番は冒頭からクライマックスの連続にもかかわらずメリハリを付け、緊張が持続した。

終盤の各パートが複雑に交錯するところも若き常任指揮者・賢太郎氏が筋を通して見事な棒捌き。

フルサイズの管・弦・打にピアノとパイプオルガンが加わって怒涛のフィナーレに大満足。

近年、神奈川フィルの実力は確実に上がった。

「音楽の友」で好きなオケランキング国内4位、世界15位というのも、今は実力ではないにせよ、そのうち実力が人気に追いついてくるのではないか。

今日のフェスタサマーミューザは、地元オケということもあり満員の館内は大歓声に包まれた。これぞフェスティバル!

♪2018-093/♪ミューザ川崎シンフォニーホール-10

2017年10月28日土曜日

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第63回

ダニエル・ビャルナソン:指揮

神尾真由子:バイオリン*

東京交響楽団

ビャルナソン:ブロウ・ブライト

ショスタコーヴィチ:バイオリン協奏曲第1番 イ短調 作品77*

リムスキー=コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」作品35

--------------

アンコール

パガニーニ:「24のカプリース」から第24曲*

ショスタコーヴィチのバイオリン協奏曲はあまり好きな作品ではないけど、演奏家はこの作品を好むのか、このところ毎年2回は聴いている勘定だ。今年について言えば、ほんの1週間前にもボリス・ベルキン+日フィルで聴いたばかり。

でも、段々と耳に馴染んできて抵抗感はだいぶ和らいできた。

いつの日かチェロ協奏曲第1番のように僕を夢中にさせるだろうか…いや、それはなさそうだ。

神尾真由子の方は今年1月にブラームスの協奏曲を日フィルとの共演で聴いて以来だ。その時はやや不満が残ったが、今回は、曲自体は好きになれないけど、彼女の演奏は迫力を感じた。ブラームスより、ショスタコのほうが彼女には向いているのではないか。

真っ赤な生地に胸と背中に金筋の入った派手なドレスが、やや太めの体型にピッチリ食い込んでいる感じで凹凸感も見どころだったかな。

アンコールのパガニーニは前回も同じだった。こういう作品を聴いていると技巧も達者なものだと思う。さすがはチャイコフスキーコンクールの覇者か。

冒頭に本日の指揮者、ダニエル・ビャルナソンの作品が演奏された。1979年生まれというからまだ38歳か。無調ではないのだろうけど、調性は怪しい。何より、リズムが主体で管弦はそのリズムに色合いを付けるだけだ。旋律らしきものはない。面白い訳がない。

この作品は日本初演だった。因みにビャルナソン自身も指揮者として今日が日本デビューだったそうだ。

メインの「シェエラザード」は冒頭のバス・テューバの見事に大きく美しい音色にまずは引き込まれた。木管・金管の他にバイオリン、チェロもソロが入ってそれぞれが見事に上手。アンサンブルもいい。音の混ざり具合といい響き具合といい文句なし。

今日は、ミューザの美点が十分に発揮され、東響も腕前を発揮し、管弦楽の魅力が堪能できた。

♪2017-168/♪ミューザ川崎シンフォニーホール-28