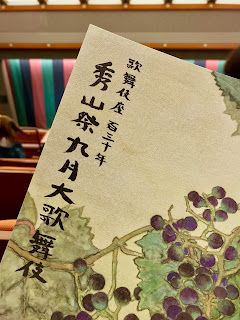

2017-04-10 @歌舞伎座

近松門左衛門 作

一、傾城反魂香(けいせいはんごんこう)

土佐将監閑居の場

浮世又平後に土佐又平光起⇒吉右衛門

女房おとく⇒菊之助

狩野雅楽之助⇒又五郎

土佐修理之助⇒錦之助

土佐将監⇒歌六

将監北の方⇒東蔵

二、桂川連理柵(かつらがわれんりのしがらみ)

帯屋

帯屋長右衛門⇒藤十郎

信濃屋娘お半/丁稚長吉⇒壱太郎

義母おとせ⇒吉弥

隠居繁斎⇒寿治郎

弟儀兵衛⇒染五郎

長右衛門女房お絹⇒扇雀

義母おとせ⇒吉弥

隠居繁斎⇒寿治郎

弟儀兵衛⇒染五郎

長右衛門女房お絹⇒扇雀

三代猿之助四十八撰の内

三、奴道成寺(やっこどうじょうじ)

白拍子花子実は狂言師左近⇒猿之助

所化⇒尾上右近

同⇒種之助

同⇒米吉

同⇒隼人

同⇒男寅

同⇒龍生(初舞台)

「桂川連理柵」を楽しみにしていたが、結果的には「傾城反魂香」の出来が良くて大いに楽しめた。

絵師又平を演ずる吉右衛門が飄々としておかしい。さりとて軽いのでもなく自然体というのだろうか。演技に筋が通っている様は素人目にも明らかだ。名人というのはこういうのを言うのかと思った。

吃音の又平に代わり女房のおとく(菊之助)が口達者という設定だ。前半は初役のためか、もう少しくだけた明るさがほしいと思ったが、膨大な長台詞を滑舌良くこなして、こちらも巧いものだと感心した。

歌舞伎らしい華やかさは無縁。物語としての面白みにも欠けるが、久しぶりに「芸」を味わう逸品だった。

「桂川連理柵」*は、物語が興味深い。実話に基づくそうだ。あらすじ以下の如し。

帯屋の養子として店を継いだ長右衛門(藤十郎)は、義理の母(吉弥)と義理の弟儀兵衛(染五郎)の悪辣な罠に嵌められる。お金や宝剣の不始末はともかくとして、長右衛門は言い訳できない失敗をした。隣の商家の娘お半(壱太郎)と旅先で情を通じたことがお半から「長さま」に宛てた手紙を盗んだ義理の母子によって追求されることになる。これを賢い女房お絹(扇雀)の機転で「長さま」というのはお半の店の丁稚長吉(壱太郎二役)だと言い、儀兵衛らによって呼び出され詰問される長吉もお絹の目配せや自分の見栄もあって「長さま」はおいらのことだ言い張ることでなんとか切り抜けることはできた。

養父繁斎(寿治郎)もお絹も良くできた人物で、当面の問題は解決できやれやれというところ。

しかし、その夜、お半は密かに寝込んでいた長右衛門を訪ね、死ぬつもりの置き手紙を残して桂川に向かう。それを知った長右衛門も心を決めて後を追う。

芝居としての興味は、85歳の藤十郎が26歳の孫・壱太郎と恋仲を演ずるのが果たしてどんなものか、というところだった。

実話では長右衛門38歳、お半14歳(数え歳!)で、芝居の設定も親子ほど歳が離れているということのようだが、そういう説明があったかどうだか記憶も怪しいが、ともかく、藤十郎と壱太郎が親子どころか祖父と孫という年齢の差が見たとおりなので、非常識なほどの歳の差の男女関係であることには違いない。

そういう男女の機微を藤十郎はお手のものとしても壱太郎にそのお相手が勤まるのだろうかという疑問があった。

ところが、壱太郎は、まずは丁稚の洟垂れ小僧・長吉として登場し、儀兵衛役の染五郎との掛け合いの面白さで、まことに嵌り役だと思わせてくれる。そして愈々終盤に至ってお半として登場すると、洟垂れの悪ガキとのあまりの落差に、これまたピタリと嵌まる。藤十郎との絡みも不自然さはなく、あれれこんなに巧い役者だったのかと認識を新たにした。むしろ、藤十郎の声量が弱々しくて聞き辛かったのが残念だ。

思いのほかと言えば、意地悪い儀兵衛を演じた染五郎のおかしいこと、いや、巧いことにもびっくりだ。上方訛も自然に操っていやはや人気だけでなく実力もあるんだと改めて感じ入ったり。

帰宅後、手持ちのCDで桂枝雀の「胴乱の幸助」を聴く。ああ、この話だったのかと大いに得心した。

「奴道成寺」は、舞台に登場する役者の数は多いが、実質的には猿之助の一人舞台。常磐津、長唄を伴奏にした舞踊劇だ。華やかなものだったが、この面白さを味わうには僕の素養が大いに不足している。

--------------------------

*オリジナルである人形浄瑠璃(文楽)では全5段構成だが、完全通して演じられるのかどうか不知。歌舞伎では現在ではその最後の「帯屋」の段しか演じられなくなったようだ。なので、宝剣政宗を盗んだ犯人やお半から長右衛門宛の手紙をどうして儀兵衛が入手したのかなどは説明されないし、お半が一夜の契りであったにも関わらず妊娠していることも、なぜ旅先で長右衛門と深い仲になったのかも、長右衛門がお半の後を追って桂川に行く因縁話も説明されない。

全段の話は実に面白く良くできているように思うが「帯屋」だけではその面白さが伝わらないのは実に残念だ。

♪2017-055/♪歌舞伎座-02