2023年6月9日金曜日

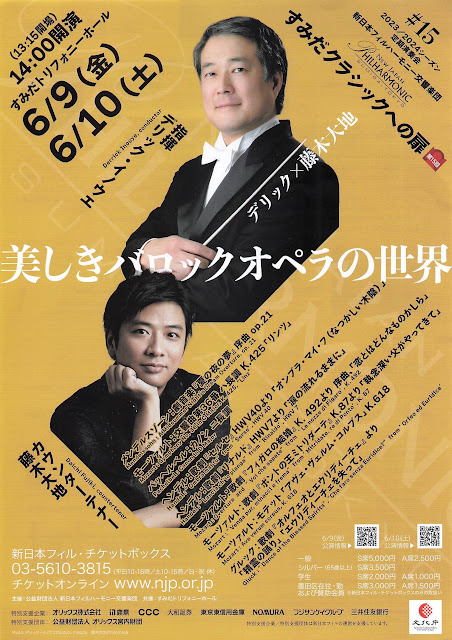

新日本フィル:すみだクラシックへの扉#15

2023年2月16日木曜日

白熱の室内楽!<チーム・ソワレ> 藤木大地 & みなとみらいクインテット -あいのうた-

白熱の室内楽!<チーム・マチネ> 藤木大地 & みなとみらいクインテット -いのちのうた-

2022年11月3日木曜日

横浜みなとみらいホールリニューアル記念事業 井上道義指揮 NHK交響楽団 with 藤木大地

2022年10月18日火曜日

横浜音祭り2022 横浜18区コンサート 〜藤木大地 & みなとみらいクインテット〜

2022年10月10日月曜日

オペラ:ヘンデル「ジュリオ・チェーザレ」新制作

2021年12月22日水曜日

読売交響楽団特別演奏会「第九」❺

2021-12-22 @サントリーホール

ジョン・アクセルロッド:指揮

読売日本交響楽団

合唱=新国立劇場合唱団

オルガン=中田恵子*

ソプラノ=中村恵理

アルト=藤木大地

テノール=小堀勇介

バス=妻屋秀和

J.S.バッハ:小フーガ ト短調 BWV578*

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調 BWV565*

ベートーベン:交響曲第9番ニ短調「合唱付き」作品125

演奏に限って言えば、とても良かった。

一昨日の新日フィルも良かったが、読響が僅差で上回った。好みの問題だけど。

弦の編成は10-8-8-6-5と中低域重視の10型。

今日で5回目の「第九」中、10型が3回。

どこもコンパクトな編成なのは奏者間距離の問題か。

とは言え、引き締まった響き。

金管の読響、と勝手に思っているが、今日はむしろ少数精鋭の弦に勢いがあった。

指揮ぶりは、癖のない正統的で風格を感じさせる「第九」だった。

合唱は秋山「第九」と同じ新国立劇場合唱団で男声18、女声22の計40人。

今回の合唱席は、広いP席全部を僅か40人で市松配置。

独唱は舞台後方に。

<違和感その1>は声楽陣の入場。

合唱は最初から着席できたのに途中入場だった。

独唱に至っては4楽章が始まっても入場しない。

低弦のレシタティーヴォが終わり、チェロが歓喜のテーマを始めても入場しない。

あわや大事故かと思いきや、バス独唱が始まる寸前に上手袖から妻屋氏が小走りで飛び込んでギリギリセーフ。それで「おお 友よ こんな音ではない。」と歌えるのか!

バスソロの途中で下手から残る3人の独唱者が登場して間に合った。

何てこった!こんな登場の仕方は見たことないぞ。

<違和感その2>はマスク。弦奏者は全員 NoMask!さすが読響(東フィルと並んで、定期演奏会でもNoMaskを通している。まれに外し忘れもいたが…。)!

なのに、トロンボーンの3人(終楽章途中まで出番なし)とパーカッションの3人(同じく)は出番までマスクをしていた。

これって変だよな?

弦でさえNoMaskなのに、座っているだけなのになぜ?

ま、音楽と関係ないのだけど、プロの矜持としてNoMaskを貫いてほしいよ。

♪2021-162/♪サントリーホール-22

2020年10月12日月曜日

オペラ「夏の夜の夢」

2020-10-12 @新国立劇場

指揮:飯森範親

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団

児童合唱:TOKYO FM 少年合唱団

演出・ムーヴメント:レア・ハウスマン

(デイヴィッド・マクヴィカーの演出に基づく)

美術・衣裳:レイ・スミス

照明:ベン・ピッカースギル(ポール・コンスタブルによるオリジナルデザインに基づく)

ブリテン「夏の夜の夢」全3幕〈英語上演/日本語及び英語字幕付〉

ニューノーマル時代の新演出版

予定上演時間:約3時間20分

第1幕50分

休憩25分

第Ⅱ幕50分

休憩20分

第Ⅲ幕55分

オーベロン⇒藤木大地

タイターニア⇒平井香織

パック⇒河野鉄平

シーシアス⇒大塚博章

ヒポリタ⇒小林由佳

ライサンダー⇒村上公太

ディミートリアス⇒近藤圭

ハーミア⇒但馬由香

ヘレナ⇒大隅智佳子

ボトム⇒高橋正尚

クインス⇒妻屋秀和

フルート⇒岸浪愛学

スナッグ⇒志村文彦

スナウト⇒青地英幸

スターヴリング⇒吉川健一

この筋書きにブリテンによる調性拡張?音楽が加わった僕としては初見のオペラが「秋の午後の夢」となることは必至だな…と思いつつ臨んだが、これが存外退屈もせずに終幕に達した。

しかし、最後の妖精パックの口上のように《以上の物語は広い心を以て束の間の夢と受け入れ》なければ、ホンにアホらしい話で、このように物語の結末を「夢落ち」にすること自体にシェークスピアの力量を疑いたくなる…なんて、素人の大胆な発言!

音楽は美しくなく、耳に馴染む事もできないが、ぼんやりとした劇の内容をよく表していた。

ピット内は疎な配置で、弦が19人(他の楽器奏者16人)しか居ないので弦の響きは弱い。が、輪郭のはっきりした演奏で不満はなかった。

歌手も概ね健闘。

ただ、舞台が終始暗く、演者に表情が乏しいのは残念だ。

ニューノーマル時代の新演出とやらで、舞台上の歌手たちも互いの距離をとっていたが不自然さは感じさせなかった。

主役というべき、妖精の王を演じたカウンター・テナーの藤木大地の<地声>が一度炸裂した。これは如何なものか。

そもそも、僕はここでカウンターテナーを使うのも疑問なんだけど、これは演出ではなく、ブリテンがそのように書いているのだから仕方がないけど。

♪2020-064/♪新国立劇場-03

2019年12月14日土曜日

日本フィルハーモニー交響楽団 第353回横浜定期演奏会<第九③>

広上淳一:指揮

日本フィルハーモニー交響楽団

合唱:東京音楽大学

ソプラノ:中村恵理

アルト(カウンターテナー):藤木大地

テノール:吉田浩之

バリトン:大西宇宙

J.C.バッハ:シンフォニア変ロ長調 作品18-2

ベートーベン:交響曲第9番ニ短調「合唱付き」作品125

ソプラノ独唱が中村恵理。何度かオペラで、昨年の秋山「第九」でも聴いたのにあまり印象に残っていなかったが、新国立劇場「トゥーランドット」のリューのアリアで僕はこの人に覚醒した。

男子3人(Altはカウンターテナーの藤木大地)の独唱相手に一歩も引けを取らず歌い上げたのはさすが。

肝心のオケだが、なんてうまいんだ。

東響も良かったが、今日の日フィルは格違いのうまさだった。管、特にホルンの抜群の安定感。弦は透明感を終始保った。オケはこうでなくちゃ。

多少の不満は、広上淳一の指揮はメリハリがはっきりしすぎ。それは聴きやすいのだけど、聴き手の集中力を削ぎ易い。

一音も聴き逃すまいと集中しなくとも、適度なメリハリ感が音楽を心地よく伝えてくれるので楽なのだけど、提供されるだけの喜びの様な気もして、一体感は得にくい…とこれは贅沢な不満。3⇒4楽章も一息で入って欲しかったな。

独唱者が舞台前に立った(東響は後方)。それだけに独唱が鋭く響き渡った。

♪2019-206/♪みなとみらいホール-57

2017年11月25日土曜日

モンテヴェルディ生誕450年記念特別公演 歌劇「ポッペアの戴冠」

鈴木優人:指揮

バッハ・コレギウム・ジャパン

森麻季⇒ポッペア

レイチェル・ニコルズ⇒ネローネ

クリント・ファン・デア・リンデ⇒オットーネ

波多野睦美⇒オッターヴィア

森谷真理⇒フォルトゥナ/ドゥルジッラ

澤江衣里⇒ヴィルトゥ

小林沙羅⇒アモーレ

藤木大地⇒アルナルタ/乳母

櫻田亮⇒ルカーノ

ディングル・ヤンデル⇒セネカ

加耒徹⇒メルクーリオ

松井亜希⇒ダミジェッラ

清水梢⇒パッラーデ

谷口洋介⇒兵士Ⅱ

モンテヴェルディ:歌劇「ポッペアの戴冠」全3幕

(演奏会形式・日本語字幕付)

モンテヴェルディ開眼は40年以上昔だ。FMの音楽番組で聴いた「聖母マリアの夕べの祈り」にいささか衝撃を受けてさっそくLPを買って繰り返し聴いた。当初はラテン語のテキストも読みながら聴いていたので、まあ、大筋は覚えていたけど、今ではCDケースに収まった小さな解説を読む気にもなれないからそんな熱心な聴き方はせず、もっぱらBGMのようにして聴いているが、これがなんとも幸せな感じになるのだから嬉しい。

他の作品のCD(マドリガーレ集など)も僅かに持っていてこれも時々ヒーリング音楽として聴く。聖から俗まで守備範囲の広い作曲だとは知っていたが、どうしても「聖母マリアの夕べの祈り」のイメージが強くて、敬虔な信仰者との印象が出来上がっている。

ところが、今年はモンテヴェルディ生誕450年ということで、同じ音楽堂で、6月にコンチェルト・イタリアーノによる「聖母マリアの夕べの祈り」があり、同じ企画の一環で、歌劇「ポッペアの戴冠」も演奏されることになった。これは観ない訳にはゆかぬ。

さて、一体どんな物語なのか。

NET情報では17世に半ばに初演されたオペラとは思えない相当大胆な筋書きのようである。

そこで、ノルウェー国立歌劇場によるBDを見つけて購入し、観たが、これは大いにびっくりだ。放尿、性交、殺人、命じられた自殺、不倫など、もうハチャメチャな内容だ。舞台で一体何人が死んでいったろう?

音楽堂での演奏では、演奏会形式とはいえこれを一体どう演ずるのか、と心配になったものだ。

しかし、物語の筋書きは変わらないとは言え、演出が異なるとこうも別世界の物語になるのか、と驚くほど下品さ、醜悪さは取り除かれて、許容範囲の物語になっていたが、一方で毒を抜いた事による刺激不足の感は否めない。元々ノルウェー国立歌劇場版は世界のオペラ界で良いものと評価されているのだろうか?これは特殊な異端演出なのか、それとも原作に忠実なのだろうか?それが分からないので、比較において今回の舞台の良し悪しはなんとも言えない。

音楽は、聴き慣れたマドリガーレの世界だ。

しばし、ピリオド楽器によるルネサンス〜バロック初期の調べを楽しんだ。

♪2017-188/♪神奈川県立音楽堂-06