2024年12月21日土曜日

日フィル横浜第403回定期演奏会 「第九」⑦

2021年12月17日金曜日

神奈川フィル巡回主催公演 フューチャー・コンサート「第九」❷

2021-12-17 @藤沢市民会館

川瀬賢太郎:指揮

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

プロ歌手による神奈川フィル第九合唱団(28人)

小林良子:ソプラノ

林美智子:アルト

清水徹太郎:テノール

宮本益光:バリトン

ベートーベン:交響曲第9番ニ短調「合唱付き」作品125

その市民会館は、多目的ホールとして設計されているのだろう。響きがデッドで音楽向きではない。舞台は狭くセリもないからひな壇を重ねられない。

それでやむを得なかったのか、オケはなんと10型!

10型と言ってもVc6、Cb5という低域重視(日フィルは5-4)。

とはいえ、オケも合唱も小粒に変わりない。

しかし、全体としては、シャキシャキと引き締まった音楽だった。処々、川瀬流のコブシが回ったが嫌味はない。

合唱団・独唱は最初から着座しており、楽章間休止も短く(特にⅢ⇒Ⅳは2秒?)、きびきびとしてムダがない。

残響の短さを逆手に取ったような弦のTuttiの歯切れの良さも好印象。

プロ合唱団はマスク無し!数は少なくとも迫力は十分。

終演後は弦奏者達が椅子を下げて指揮台周りにスペースを作り、奥で歌った独唱者等を舞台前に招いてお客の拍手を受けさせたのも良かった…と言うか当然こうすべきなのだが。

2021年8月7日土曜日

フェスタサマーミューザ2021 日本フィルハーモニー交響楽団 ≪テーマは世界史の大文豪。心憎いプログラム!≫

2021-08-07 @ミューザ川崎シンフォニーホール

指揮:下野竜也

日本フィルハーモニー交響楽団

語り:宮本益光(エグモント)*

ソプラノ:石橋栄実(クレールヒェン) *

ウェーバー:歌劇「オベロン」から 序曲

ヴォーン・ウィリアムズ:「グリーンスリーヴス」による幻想曲

ニコライ:歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」から 序曲

ベートーベン:劇音楽「エグモント」作品84(全曲) (語り台本:藁谷郁美)*

その「エグモント」は、《序曲》を中学生の時に吹奏楽クラブで演奏して以来のお馴染みで、演奏会でも数え切れない程聴いている。しかし、劇音楽「エグモント」の全曲演奏となると、今回が初めてだった。

語りと歌(Sp)入り。

貴重な経験だったが、これがベートーベンの意図した上演方式なのか不知。

馴染みのある《序曲》と《終曲》(ほぼ序曲と同じ?)に挟まれて歌入は2曲だけ、間奏曲が4曲もあるって、どうも構成がよく分からず入魂できなかったが、収穫はソプラノ石橋栄美。

2018年の新国立劇場「フィデリオ」マルツェリーネ、今年の新国立劇場・観賞教室「カルメン」のミカエラ等で聴いていたが、間近で見るとカワイイ😍!

2021年6月13日日曜日

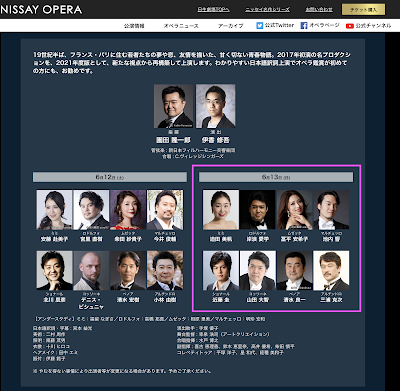

NISSAY OPERA 2021「ラ・ボエーム」

2021-06-13 @日生劇場

指揮:園田隆一郎

新日本フィルハーモニー交響楽団

演出:伊香修吾

日本語訳詞・字幕 : 宮本益光

美術 : 二村周作

照明 : 齋藤茂男

衣裳 : 十川ヒロコ

台本:ジュゼッペ・ジャコーザ、ルイージ・イッリカ

作曲:ジャコモ・プッチーニ

歌劇「ラ・ボエーム」全4幕(日本語上演・日本語字幕付)

17年初演の日本語版の再演(大変化で再演とは言い難し)。

日本語オペラの是非は一先ず置くとしよう。

問題は演出だ。

1幕や4幕にそこに居る筈のないミミが冒頭から存在しているのは、いくつもの舞台を観ている者には、これが回想なり幻想の演出だろうと気付くだろうが、初めての人は同一幕で現実に重なってゆくので話に混乱したのではないか。

初演と同じ演出家だが、初演は墓場で始まり墓場で終わる円環した洒落た演出だったが、今回は見慣れた始まりと終わり。これも悪くはない。

問題は2-3幕。特に2幕はコロナ対策の為か換骨奪胎だった。

本来は群衆シーンで、その中でミミとは対極の明るさをもつ健康的なムゼッタが華やかに盛り上げる場だが、群衆ゼロのまことに寂しい舞台となって、ムゼッタの華やぎも不発に終わった。昨年11月の「ルチア」も内容以上の惨劇になってしまったが、まことに演出家にとってコロナは悩ましい。

初演に比べた場合に、上述の問題はあったが、元々プッチーニの音楽が素晴らしく、歌手たち(池内響の巧さ再発見)、園田ちゃん、新日フィルいずれも健闘で、大いに楽しめた。ラストのミミ(迫田美帆)の臨終の場のロドルフォ(岸浪愛学)の叫びにも似たアリアには、また、やられてしまったよ😢。

2021年1月23日土曜日

神奈川フィルハーモニー管弦楽団音楽堂シリーズ第18回定期演奏会

2021-01-23 @県立音楽堂

川瀬賢太郎:指揮

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

モーツァルト・シンガーズ・ジャパン*

[タミーノ:望月哲也、パミーナ:文屋小百合、夜の女王:針生美智子、パパゲーナ:鵜木絵里、パパゲーノ・構成:宮本益光]

魔法の鈴(ダンス):作本美月*

語り:長谷川初範*

魔法の笛(フルート):山田恵美子*

イベール:モーツァルトへのオマージュ

チャイコフスキー:組曲第4番ト長調Op.61「モーツァルティアーナ」

モーツァルト:歌劇「魔笛」K.620(MSJ版)*

前半にイベール「モツ〜オマージュ」。これが先ずは良かった。

久しぶりの音楽堂。「雨の日のホールは良く響く」という僕の思い込みが当たって、とても良い響きだ。

元々少し硬めだけど音楽堂はよく鳴る。

下手なオケは一層下手に、上手なオケは一層美しく響く。

今日の神奈川フィルは後者。

今日は振替につき席が選べず、選択可能なら絶対に座らない席だったが、やはり良いホールだ。期待せず座った席でも実にクリアに響いてくる。特に弦が美しい。

2曲目のチャイコ「モーツァルティアーナ」は第3曲は度々聴くが、全曲は初めて。凝った作りでコンマス、Clにソロの妙技あり。

何と言っても「モーツァルト・シンガーズ・ジャパンMSJ」によるMC付き70分版「魔笛」が素晴らしかった。そのMCに若干難点を感じたが、5人の歌手による名歌の連射が聴いている者をぐいぐい幸福の沼に引き摺り込む。音楽に溺れる幸せ。

神フィルの演奏も文句なしで、これを1度きりとは実に勿体ない。

♪2021-007/♪県立音楽堂-01

2018年7月14日土曜日

神奈川フィルハーモニー管弦楽団定期演奏会 県民ホール名曲シリーズ 第1回

現田茂夫:指揮

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

神奈川フィル合唱団:Ch

久元祐子:Pf

礒絵里子:Vn

鷲尾麻衣:Sp

宮本益光:Br

上野由恵:Fl

山宮るり子:Harp

〜オール・モーツァルト・プログラム〜

歌劇「後宮からの逃走」K384 序曲

バイオリン協奏曲第5番イ長調K.219から第3楽章

フルートとハープのための協奏曲ハ長調K.299から第1楽章

ピアノ協奏曲第21番ハ長調K.467から第2楽章

ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.466から第3楽章

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」K.527から「お手をどうぞ」Sp+Br

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」K.527から「シャンパンの歌」Br

歌劇「フィガロの結婚」K.492から「恋とは、どんなものかしら?」Sp

歌劇「魔笛」K.620から「パパパの二重奏」Sp+Br

レクイエムニ短調K.626より「ラクリモーサ」Ch

モテット「アヴェ・ヴェルム・コルプス」K.618Ch

交響曲第40番ト短調K.550から第1楽章

交響曲第41番ハ長調K.551から第4楽章

ホール改修後、ようやく始まった今季第1回の県民ホール定期はモーツァルト尽くし。

ホール改修後、ようやく始まった今季第1回の県民ホール定期はモーツァルト尽くし。序曲やアリアはともかく協奏曲や交響曲など多楽章で構成されているものも1楽章のみの演奏という隔靴掻痒の構成出、果たして楽しめるのかと懸念があったが、果たして存外に楽しめた。

司会・進行の女性が、各ソリストや指揮者から興味深い話を引き出して彼らの人間性・音楽観を通じてモーツァルト像の輪郭表現に成功。こういうアプローチもありか、と納得した。

ソリストたちの中で、声楽の鷲尾麻衣と宮本益光はこれまでのオペラ、「第九」、マーラー作品などで複数回聴いているが、そういう場面では彼らの人柄などは分からないし、もちろん分からない方がいいのだけど、今回のように自由なおしゃべりタイムによって明らかになった、素の?人柄に親しみを覚えた。

残る4人は初めての見る・聴く人達だったが、それぞれに好感が持てた。特に、ピアノの久元女史はモーツァルトの研究においてかなりの業績を残しておられる(国立音大教授)ようだ。また、彼女は日本で唯一人のベーゼンルドルファー・アーティストとして、ベーゼンドルファーで録音したモーツァルト作品集を残している。

あいにくと、この日はスタインウェイだったが、これは編成の大きなオーケストラと2,500人も入る大ホールだったための選択なのか、おそらく、県民ホールにベーゼンドルファーは常置していないだろうから協奏曲の1楽章のためにどこかから運んでくることができなかったのかもしれない。

余談:

指揮者の現田茂夫のコメントの中で、ジュピターの終楽章の冒頭のCDFEの音型(ジュピター音型)はブラームスやシューマンの交響曲の作曲にも影響を与え、それぞれの1番から4番までの調性は、

ブラームス⇒Cm、Dd、Fd、Em

シューマン⇒B♭、Cd、E♭、Dm(長2度上げるとCDFEとなる。)

で、ジュピター音型をなぞっている、と説明していたが、なるほど吃驚。しかし、考えてみれば、これは意図したものではなく、結果がそうだったということだろう。両者とも4番までしか書かないつもりではなかったはずだし、シューマンの曲番号は作曲順とは異なっているのだから。

ま、そうだとしてもこの偶然の一致には驚く。

♪2018-082/♪県民ホール-01

2017年11月24日金曜日

東京二期会オペラ劇場 NISSAY OPERA 2017提携 ヨハン・シュトラウスⅡ『こうもり』

ヨハン・シュトラウスⅡ作曲 オペレッタ『こうもり』全3幕

(ドイツ語原語歌唱日本語字幕付・日本語台詞)

指揮:阪哲朗

演出:アンドレアス・ホモキ

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団

合唱:二期会合唱団

舞台美術:ヴォルフガング・グスマン

照明:フランク・エヴィン

演出補:菅尾 友

演出補:菅尾 友 合唱指揮:佐藤 宏

演出助手:上原真希

舞台監督:幸泉浩司

公演監督:加賀清孝

アイゼンシュタイン⇒小森輝彦

ロザリンデ⇒澤畑恵美

フランク⇒山下浩司

オルロフスキー⇒青木エマ

アルフレード⇒糸賀修平

ファルケ⇒宮本益光

ブリント⇒大野光彦

アデーレ⇒清野友香莉

イダ⇒秋津緑

フロッシュ⇒イッセー尾形

発売日を逃して買った席で、たまにはいいかと2列目中央。臨場感と言えばこれ程の事はなかろう。歌の字幕が読みづらいが素のセリフは日本語で分かりやすく楽しめた。

モブシーンの合唱は迫力あるが芝居としては全員がそれなりの芝居をしないと不自然になるところモタモタしている者もあり、緊張感に不足か。

看守役イッセイ尾形の一人芝居も要工夫。観客に阿る感じがあって、素直に楽しめなかった。

舞台は、額縁の中に2重の額縁があって狭苦しい。その狭い舞台上にたくさんの家具がところ狭しと置いてあるのだからこれは圧迫感が強かったなあ。

ま、何はともあれ、音楽はほとんどが耳馴染みばかりで、すぐ目の前でオーケストラ伴奏で歌ってくれるのだからこれはもう贅沢な喜びだ。

♪2017-187/♪日生劇場-04