2025年7月7日月曜日

オペラ「蝶々夫人」〜高校生のためのオペラ鑑賞教室

2025年6月3日火曜日

新国立劇場オペラ「セビリアの理髪師」

2025年5月21日水曜日

新国立劇場オペラ「蝶々夫人」

2025年4月12日土曜日

バレエ「ジゼル」

2025年1月3日金曜日

バレエ「くるみ割り人形」

2024年12月12日木曜日

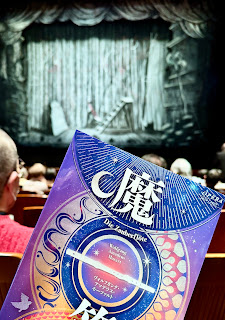

新国立劇場オペラ「魔笛」

2024年11月28日木曜日

新国立劇場オペラ「ウィリアム・テル」 <新制作>

2024-11-28 @新国立劇場

【指揮】大野和士

【演出/美術/衣裳】ヤニス・コッコス

【アーティスティック・コラボレーター】アンヌ・ブランカール

【照明】ヴィニチオ・ケリ

【映像】エリック・デュラント

【振付】ナタリー・ヴァン・パリス

【合唱】新国立劇場合唱団

【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

ギヨーム・テル(ウィリアム・テル)⇒ゲジム・ミシュケタ<22年椿姫>

アルノルド・メルクタール⇒ルネ・バルベラ<20年セビリアの理髪師/21年チェネレントラ/22年N響ヴェル・レク>

ヴァルテル・フュルスト⇒須藤慎吾

メルクタール⇒田中大揮

ジェミ⇒安井陽子

ジェスレル⇒妻屋秀和

ロドルフ⇒村上敏明

リュオディ⇒山本康寛

ルートルド⇒成田博之

マティルド⇒オルガ・ペレチャッコ<17年ルチア/18年N響カルミナ・ブラーナ>

エドヴィージュ⇒齊藤純子

狩人⇒佐藤勝司

ジョアキーノ・ロッシーニ:歌劇「ウィリアム・テル」<新制作>

全4幕〈フランス語上演/日本語及び英語字幕付〉

予定上演時間:約4時間35分

第Ⅰ幕

75分

--休憩30分--

第Ⅱ幕

55分

--休憩30分--

第Ⅲ・Ⅳ幕

85分

序曲は聴く機会が多いけど、オペラ本編は放映・ビデオでも観たことがない。

実際、滅多に上演されないと思う。

歌唱技術の難しさ、合唱・バレエに大勢が必要、何より長くて、正味4時間というから、2度の休憩を挟むと拘束5時間だ。ワーグナー並だよ。

そんな理由で上演されないのだろう。

でも、今回初めて観て、それだけじゃない。面白くないというのも重要な理由だろうと思った。

そういうこともあってか、新国立劇場が新制作した今回の作品も、少し端折ってあったかもしれない。

まあ、とにかく長く、話が分かりづらく、深刻な話なのだからバレエの出番などなくともいいと思うが、そこそこに用意してある。これが緊張を削ぐ。

演出家の記したものには、ロッシーに最後のオペラ作品である本作は「音楽における自殺」と評されることがあるそうだ。その正確な意味は分からないが、実際、それまでのロッシーに作品のような面白さ、分かり易さ、軽やかさがない。

どうも、失敗作ではなかったか、とど素人の僕は思うのであります。

余談ながら、日本で初めて本舞台形式で上演したのが藤沢市民オペラだそうだ。アマチュアだからこそ経費の面でもチャレンジできたのだろうな。

♪2024-163/♪新国立劇場-12

2024年10月29日火曜日

バレエ「眠れる森の美女」

2024年10月17日木曜日

東京フィル第1006回サントリー定期シリーズ

2024年10月9日水曜日

新国立劇場オペラ「夢遊病の女」