2024年5月17日金曜日

みなとみらいアフタヌーンコンサート2024前期 ≪クリスタル・ヴォイス≫森麻季 ソプラノ・リサイタル

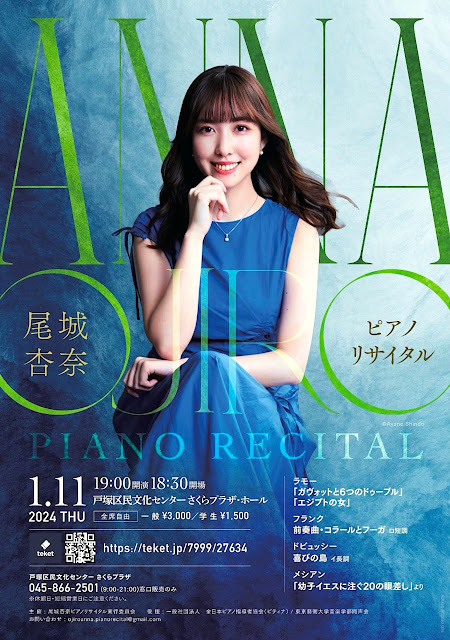

2024年1月11日木曜日

尾城杏奈ピアノリサイタル

2023年12月6日水曜日

第1999回 NHK交響楽団 定期公演 B-1

2023年7月28日金曜日

フェスタサマーミューザKAWASAKI2023 東京都交響楽団 耳から納涼♪ 北欧名曲選

2023年7月2日日曜日

読売日本交響楽団第127回横浜マチネー名曲シリーズ

2023年5月25日木曜日

ランチタイムコンサート〜音楽史の旅 2023年① リストの超絶技巧曲

2023年4月16日日曜日

佐渡裕音楽監督就任記念 佐渡裕×辻井伸行×新日本フィル 横浜特別演奏会

2022年11月5日土曜日

第75回 全日本学生音楽コンクール 全国大会入賞者記念コンサート

2022年9月16日金曜日

東京フィル第974回サントリー定期シリーズ

2021年11月1日月曜日

東京フィル第960回サントリー定期シリーズ

2021-11-01 @サントリーホール

東京フィルハーモニー交響楽団

トンマーゾ・ベンチョリーニ:フルート*

バッティストーニ:フルート協奏曲「快楽の園」(日本初演)*

チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調 Op.64

------------------------

J.S.バッハ:無伴奏フルートのための組曲BWV1013からサラバンド*

リスト(バッティストーニ編):『巡礼の年』第2年「イタリア」からサルヴァトール・ローザのカンツォネッタ

チャイコフスキーの交響曲第5番は10月22-23(読響-神フィル)の両日に聴いたばかりでいささか辟易していた。

その前2回と異なり、東フィルの編成は、弦が12-10-8-8-6だった。チャイコの5番をこんなコンパクトな編成で聴いた記憶がない。

その割には音圧は高く、輪郭のはっきりした演奏で好感した。

ただし、終楽章の金管の咆哮に対し、流石に弦高域は厚みに欠けた。

さて、なぜか、チャイコ5番は今月中にあと2回聴くことになっている。1か月の間に5回も同じ交響曲を聴くって、取り憑かれている感じだ。

♪2021-098/♪サントリーホール-12

2021年8月5日木曜日

フェスタサマーミューザ2021 東京ニューシティ管弦楽団 ≪新たなシェフを迎え、楽団の次の時代が始まった!≫

2021-08-05 @ミューザ川崎シンフォニーホール

飯森範親:指揮

東京ニューシティ管弦楽団

ピアノ:金子三勇士*

バルトーク:ピアノ協奏曲第3番 ホ長調*

マーラー:交響曲第5番 嬰ハ短調

-----------------------

リスト:コンソレーション 第3番 S.172/3 R.12 変ニ長調*

指揮は、僕の好みに合っているので聴いていて「安心・安全」の飯森範親。

彼の指揮は、たいてい喉越し良く、引っ掛かることがない。

今日は、長尺マーラー交響曲第5番の前に、これも珍しいバルトークピアノ協奏曲第3番という大盤振舞い。

弦の編成は12-12-10-8-7。マラ5はともかく協奏曲には大きい編成だったが、金子のPfがコロコロ鳴って良いバランス。馴染みが少ないのでワクワクするような音楽ではないけど、オケがよくコントロールされているなと思った。

2曲全体を通じて、弦が編成の規模の割には爽快な響で聴きやすい。

その弦アンサンブルは、もちろんマーラー第4楽章Adagiettoでその本領を発揮した。

オケの響に加え飯森の自然体の音楽の運びで、時に俗臭芬々になるマーラーが、なにやら清潔感すら感じて不思議な思いだった。

終曲は予定時間を20分も過ぎていた。測っていないが70分では終わらなかったようだ。

演奏は想像していたよりはるかに上出来で楽しめたが、弦5部49人中、演奏中マスクをしていないのはCbの3人だけ。

CMもマスクだ。つまり指揮者と独奏者と管楽器とCb3人以外は46人が全員マスク。

これは不気味でさえある。

きちんと対策をしてNo Maskで演奏してほしいね。

♪2021-080/♪ミューザ川崎シンフォニーホール-021

2021年7月26日月曜日

フェスタサマーミューザ2021 東京都交響楽団 ≪アジアの新星と都響がミューザで出会う≫

2021-07-26 @ミューザ川崎シンフォニーホール

カーチュン・ウォン:指揮

東京都交響楽団

岡本侑也:チェロ*

リスト:交響詩「前奏曲(レ・プレリュード)」

チャイコフスキー:ロココ風の主題による変奏曲*

―休憩〔20分〕―

ドボルザーク:交響曲 第9番「新世界から」

-----アンコール-----

カザルス:鳥の歌*

ドボルザーク:スラブ舞曲作品46 第8番

僕にとって今日が FestaSummerMuza2021 の第1日目。

カーチュン・ウォンは過去2回聴いていずれも好演だったので、今回も楽しみだった。果たして、第1曲冒頭のアンサンブルの見事なこと!

大いに気を良くして2曲目。

岡本侑也のチェロでロココ風〜がこれまたすごい。

弦の編成は1-3曲が14型だが、ロココだけは10-8-6-5-3と都響には珍しくコンパクトで、これがVcを良く引き立てた。

岡本くんは初聴きだが見事に美しい音色だ。

オケに埋もれることなく悠々たる弾きっぷり。

アンコールの鳥の歌も上等!

ドボルザーク交響曲第9番「新世界から」もアンサンブルが美しい。

これがあの都響か?と思う程美しい。

一つにはカーチュン・ウォンの彫琢が行き届いていたのだろうが、ミューザの音響の良さも大いに奏功しているはず。

指揮振りは正統派だが、終楽章に至って、ちょっと独自な美学を発揮した。好みじゃないけど悪くはなかった。

2020年3月20日金曜日

佐藤美枝子&西村悟 デュオ・リサイタル

2020年1月31日金曜日

みなとみらいアフタヌーンコンサート2019後期 浜松国際ピアノコンクール覇者」ジャン・チャクムル ピアノ・リサイタル

ジャン・チャクムル:ピアノ

D.スカルラッティ:ソナタから

K208 & K209 イ長調

k64 & K517 ニ短調

ドメネク:「ピアノのための短編小説」から

第4曲 ”かくれんぼ”

シューベルト(リスト編):白鳥の歌

「愛の使い」

「兵士の予感」

「君の肖像」

「春の憧れ」

「別れ」

「遠国にて」

「セレナーデ」

「アトラス」

「漁師の娘」

「海辺にて」

「住処」

「街」

「影法師」

「鳩の便り」

-------------------

ベートーベン(リスト編):「遥かなる恋人」から”この歌を受け取って”

2018年の浜松国際ピアノコンクールを制したジャン・チャクムルは初めて聴いた。カマキリみたいに痩身で手も脚も長いこと。大甘マスクで終演後はサイン会に長い行列。

メインはシューベルトの歌曲集「白鳥の歌」のリストによるピアノ独奏曲版。

リスト版自体が原曲とは順番が違うそうだが、今日の演奏はリストとも原曲とも異なったが、大筋では原曲に沿っていた。

このクラスになると演奏技術の巧拙は分からないが、真摯な態度でとても好感を持った。

曲解説を自らかなり細かく書いていて(訳文が悪かった。)、チャクムルのこの作品にかける思いが一層伝わった。

シューベルトの3大歌曲集では「冬の旅」が一番好き。次いで「美しき水車小屋の娘」なので「白鳥の歌」は聴く機会が少なかったが、今日改めてピアノ版を聴いてみると歌詞がなくともしみじみと感動した。

最後の2曲はシューベルトの順に沿って、壮絶な「影法師」〜明るく愛と希望を歌う「鳩の使い」で締めくくった。

この「鳩の使い」は病床にあったシューベルトの文字どおりの「白鳥の歌」である。それを知って聴くとむしろその明るさに胸を締め付けられた。

2019年12月9日月曜日

東京都交響楽団 第893回 定期演奏会Aシリーズ

アラン・ギルバート:指揮

東京都交響楽団

矢部達哉:バイオリン*

リスト (アダムズ編曲):悲しみのゴンドラ

バルトーク:バイオリン協奏曲第1番 Sz.36*

アデス:クープランからの3つの習作(2006)(日本初演)

ハイドン:交響曲第90番 ハ長調 Hob.I:90

嫌いな現代曲3本にハイドンって組合せの意図が結局分からなかったが、終わってみれば楽しい演奏会だった。

現代曲もおとなしい作品ばかりで許容範囲。

ハイドンの交響曲90番は家で何度か(緊張感無く)聴いているがナマでは初めてかも。

都響にしては珍しく小編成。

それでザワザワする事もなく、透明感を保った良い響きで「古典作品」の楽しさを味わった。

が、解説を読まなかったので終楽章の仕掛けは知らず、ハイドンとギルバートの悪戯に嵌まってしまったが、拍手する迄は乗せられなかったぞ。😚

その後もビックリ演出が続いて会場は大笑いのうちに終演した。

♪2019-201/♪東京文化会館-10

2019年12月4日水曜日

大村博美リサイタル

大村博美:ソプラノ

中野正克:ピアノ*

*アルベルト・ヴェロネージから急遽変更

リスト:ペトラルカの3つのソネット

トスティ:あなたが望むなら

デュパルク:フィディレ

R.シュトラウス:《5つの歌》Op.39より 第4曲〈解き放たれて〉

アーン:私の歌に翼があったなら

グノー:オペラ《ファウスト》より〈宝石の歌〉

プッチーニ:太陽と愛/そして小鳥は

プッチーニ:オペラ《トスカ》より〈歌に生き、恋に生き〉

ジョルダーノ:オペラ《アンドレア・シェニエ》より〈私の亡くなった母が〉

--------------

マスネ:「マノン」より さようなら、私たちの小さなテーブルよ

グノー:アベマリア

前半は聴いた覚えのない曲ばかり。後半もオペラからは3曲で、全般に馴染みのない音楽が多かった。

間近で見る大村はデカイ。その体軀を生かしたブラスの咆哮の如き声楽は、さすがにオペラ歌手だと納得させた。

が、直前のピアニスト変更が不幸だった。また、周囲の客も騒ぎすぎで、残念也。

♪2019-194/♪トッパンホール -01

2019年11月28日木曜日

みなとみらいクラシック・マチネ~名手と楽しむヨコハマの午後〜 2台ピアノ/2つの個性・感性が織りなす音楽

金子三勇士、中野翔太:ピアノ*

【第1部】

ドビュッシー(デュティユー編曲):月の光*

モーツァルト:2台のピアノのためのソナタニ長調 K.448*

リスト:ラ・カンパネラ(金子三勇士ソロ)

ミヨー:スカラムーシュ*

【第2部】

ラヴェル:水の戯れ(中野翔太ソロ)

ドビュッシー:小組曲*

ホルスト:組曲「惑星」より”木星”*

ラヴェル:ラ・ヴァルス(連弾)

-------------------

チャイコフスキー :「くるみ割り人形」から”こんぺいとうの踊り”

*2台のピアノによる演奏

クラシック・マチネーシリーズ。

雨の日のホールは良く鳴る…法則?が当たって、今日のピアノ2台の音の輝きは見事なものだった。

まずは、その響の美しさに大満足。

そしてソロ・デュエット・連弾によるピアニスティックな作品の面白さの再発見の連続は楽しい!

金子のソロ・闘うカンパネラに圧倒され、中野のソロはホンに水の戯れの面白さ。木星も面白かったが、何といってもドビュッシー小組曲とラヴェルのラ・ヴァルスに刮目した。

いずれも管弦楽でよく聴くが、ピアノ・デュオや連弾によってそれらの音楽の本当の姿に初めて触れた感じ。

2人のMCも和気藹々で楽し。

♪2019-188/♪みなとみらいホール-53