2023年2月28日火曜日

神奈川フィルハーモニー管弦楽団特別演奏会 珠玉のオペラ合唱名曲コンサート 〜神奈川フィル合唱団創立20周年を讃えて〜

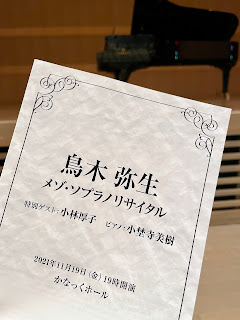

2021年11月19日金曜日

鳥木弥生メゾ・ソプラノリサイタル

2021-11-19 @かなっくホール

鳥木弥生:メゾソプラノ

小埜寺美樹:ピアノ

<特別ゲスト>

小林厚子:ソプラノ

ロッシーニ:歌劇「アルジェのイタリア女」酷い宿命よ!

モーツァルト:歌劇「フィガロの結婚」手紙の二重唱**

レオンカヴァッロ:歌劇「ラ・ボエーム」これが運命!

プッチーニ:歌劇「外套」あんたがこの袋の中身を

プッチーニ:歌劇「蝶々夫人」ある晴れた日に*

プッチーニ:歌劇「蝶々夫人」花の二重唱**

オッフェンバック:歌劇「ホフマン物語」美しい夜、愛の夜(ホフマンの舟歌)**

ビゼー:歌劇「カルメン」前奏曲 Pf.Solo

ビゼー:歌劇「カルメン」ハバネラ

トーマ:歌劇「ミニヨン」君よ知るや南の国

サン=サーンス:歌劇「サムソンとダリラ」あなたの声に心は開く

ガスタルドン:禁じられた音楽

オブラドルス:一番細い髪で*

マスカーニ:アヴェ・マリア**

----------------

ビゼー:歌劇「カルメン」セギディーリャ

ヴェルディ:歌劇「アイーダ」アイーダとアムネリスの二重唱**

**二重唱

*小林ソロ

尤も、今回のリサイタルでその陽気で一捻りあるおもしろい人柄に接したので、今やスズキのイメージは壊れてしまったのが良かったか悪かったか。

そして彼女の初リサイタルが何と我が地元かなっくホールとは嬉しや。おまけにゲストが小林厚子と幸せなこと。

もちろんかぶりつき席を確保。

因みにピアノが小埜寺美樹だ。

彼女は先日の「アイーダ」@ミューザでもピアノを受け持っていた。

この3人が一風変わっていて面白い。

歌の合間のおしゃべりタイムは会場を笑いに包み込んだ。

近くで見てよく分かったが、2人とも大柄で恰幅がいい!

新国立劇場最上階にも届く声を、今回は至近距離で聴いたので、僕の頭骸骨は共振し続け、脳みそが煮立つのではと思ったよ。あたかも歌う人間兵器だ。

アンコールを含み全15曲。

独唱は鳥木9曲、小林2曲。二重唱4曲。

いずれも素晴らしかった。

「カルメン」からの「ハバネラ」や「セギディーリャ」、「サムソンとデリラ」から「あなたの声に心は開く」はしなやかで妖艶さもにじみ美しい。

小林との「蝶々夫人」から「花の二重唱」は6月の日生劇場の舞台を思い起こさせる。

アンコールとは思えない「アイーダ」の二重唱は迫力満点。

ホフマンの船歌もしみじみ美しい。

なんとも楽しく贅沢な2時間也。

2021年11月18日木曜日

ランチタイムコンサート パイプオルガン&ソプラノ~イタリア音楽のひと時~

2021-11-18 @ミューザ川崎シンフォニーホール

パイプオルガン:青田絹江◯

ソプラノ:高橋薫子●

●ビバルディ:歌劇「ポントの女王アルシルダ」から「私はジャスミンの花」

◯ビバルディ(バッハ編):協奏曲 イ短調 BWV593

Ⅰアレグロ Ⅱアダージョ Ⅲアレグロ

●ビバルディ:モテットRV631「天地の静けさ」から

Ⅰアレグロ Ⅱレシタティーヴォ Ⅲラルゴ Ⅳアレグロ

◯パスクィーニ:かっこうの歌によるトッカータ

●マスカーニ:アヴェ・マリア

◯ペレーズ:前奏曲〜聖ピエトロ大聖堂のクリスマスミサのための〜

----------------

●ソプラノ+オルガン

◯オルガンソロ

知っている曲は2つだけだったけど、全部楽しめた。

高橋の歌が心地良いので、オルガンだけよりソプラノが入った曲をたくさん聴きたいなと思っていたが、最後のペレーズ作「前奏曲」が締めにふさわしく、これはスゴイ。

作曲家の名前も知らなかったが、2013年作。

現代作品なのだけど、しっかり調性があり、それどころか、ルネサンス期の作品だと言われても「そうか」と思うような古典懐古風。それでいて、オルガンの色んな機能を凝縮して織り込んでいる。

クライマックスのミューザ聖堂?を揺るがす大音響に平伏したくなったよ。

2021年8月24日火曜日

ランチタイムコンサート バイオリンとハープが織りなす51絃の調べ

2021-08-24 @ミューザ川崎シンフォニーホール

奥村愛:Vn

山宮るり子:Hrp

軽く短い名曲ばかり。

「ルーマニア民俗舞曲」はいろんな楽器の組合わせがあるが初めて聴く今日の組合わせも楽しめた。

加藤昌則「ケルト・スピリッツ」はケルト地域の民謡等を集めたものだが、郷愁溢れてこちらもとても良し。

その冒頭にサイモンとガーファンクルの「スカボロー・フェア」が登場する。彼らのオリジナルかと今日まで思っていたが英国の古謡なんだ。

Youtubeで彼女たちの「ケルト・スピリッツ」を発見!

https://youtu.be/KuQumVLKpvs

♪2021-086/♪ミューザ川崎シンフォニーホール-27

2021年3月28日日曜日

日生劇場<オペラを知る>シリーズ2021 6月オペラ プレコンサート -プッチーニ作曲「ラ・ボエーム」・「蝶々夫人」から-

2021-03-28 @日生劇場

ソプラノ:迫田美帆

ソプラノ:相原里美

テノール:岸浪愛学

バリトン:市川宥一郎

構成・ピアノ・お話:園田隆一郎

●プッチーニ

「ラ・ボエーム」から

なんて冷たい手:ロドルフォ⇒岸浪

清らかな君よ、やさしい目:ミミ⇒迫田/ロドルフォ⇒岸浪

街行く私を見て:ムゼッタ⇒相原

「外套」から

最新の歌が聴きたいのはどなた?:流しの歌唄い⇒岸浪/合唱⇒相原、迫田

「蝶々夫人」から

愛か気まぐれか分からない:ピンカートン⇒岸根/シャープレス⇒市川

ある晴れた日に:蝶々夫人⇒迫田

この子を?この子を忘れられるとでも?〜母さんはお前を腕に抱いて:

蝶々夫人⇒迫田/シャープレス⇒市川

●マスカーニ

「イリス」から

私はダンジューロ!〜哀れな私、いつも一人でここに:ディーア⇒相原/キョート⇒市川

●プッチーニ

「ラ・ボエーム」から

さよなら、暁の甘き目覚めよ:

ミミ⇒迫田/ムゼッタ⇒相原/ロドルフォ⇒岸根/マルチェッロ⇒市川

日生劇場では全公演作品ではないと思うが、公演に先立つレクチャーやコンサートを無料又は低廉(今回は500円!)で開催してくれるのが嬉しい。

今日は、本番でも指揮をする園田隆一郎の構成・解説で4人の歌手が登場した。

既にチケット入手済みの「ラ・ボエーム」の本公演はWキャストだが、前に彼女の「蝶々夫人」を観て好感した迫田美帆がミミを歌う日の公演を選んだ。

今日はその迫田も登場し、園田の楽しく人柄の良さを感じさせるMCとピアノ伴奏でプッチーニの世界をNonStop 80分楽しんだ。

会場が7階の大会議室なので、ほとんど残響というものがない。いわば”素”の歌唱だが、さすがはプロだ。音の高低大小を問わず、きっちり聴かせてくれるのは日頃の訓練の賜物だな、と改めて感心した。

来週は「ラ・ボエーム」に特化したレクチャーコンサートがあり、我がマドンナ砂川涼子姫も登場。

今回の6月の公演は2017年の公演の再演で、その初演でミミを歌ったのが彼女だ。今回は出演しないが、そういう縁でレク・コンにも出てくれるのだろう。とても楽しみだ😍。

♪2021-029/♪日生劇場-012021年2月26日金曜日

ランチタイムコンサート オペラの聴かせどころをお贈りします!

2021-02-26 @ミューザ川崎シンフォニーホール

テノール:宮里直樹♠︎

ソプラノ:種谷典子♡

ピアノ:水野彰子

ヴェルディ:歌劇「椿姫」から「乾杯の歌」♠︎♡

プッチーニ:歌劇「ジャンニ・スキッキ」から「私のお父さん」♡

ヴェルディ:歌劇「リゴレット」から「女心の歌」♠︎

マスネ:歌劇「マノン」から

「私が女王様のように歩くと」♡

「やっと一人になった〜ああ!消え去れ、優しい面影よ」♠︎

「あなたが握る手は、昔のあたしの手じゃないの?」♡

------------------

マスカーニ:アヴェ・マリア

カタリ・カタリ

プッチーニ:歌劇「ジャンニ・スキッキ」から Lauretta mia, staremo sempre qui

テノールの宮里直樹はオペラでもオケとの共演でもさんざん聴いているが、ソプラノ種谷典子は初聴き。

この2人で4曲ずつ計6曲(2重唱含む)+アンコール3曲だったが、これではさすがにさびしい。

それに「聴かせどころをお贈りします」というコピーの割には、「星は光りぬ」や「誰も寝てはならぬ」等テノールの「聴かせどころ」がなかった。

とはいえ、宮里はうまいし声量がある。

一方、比較においてソプラノ嬢はやや声量不足。

♪2020-018/♪ミューザ川崎シンフォニーホール-01

2019年9月17日火曜日

みなとみらいクラシック・マチネ~名手と楽しむヨコハマの午後〜 カルメン VS カヴァレリア・ルスティカーナ 〜二つの物語で奏でる、愛とヴェリズモの賛歌〜

城宏憲:テノール

城えりか:ソプラノ

今井俊輔:バリトン

中桐望:ピアノ

【第1部】マスカーニ:歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」から

前奏曲

シチリアーナ

馬車屋の歌(駒は勇んで)

ママも知るとおり

ここにいたのかサントゥッツァ(二重唱)

主が貴方を導いて下さったのだわ

間奏曲

万歳!泡立つ葡萄酒よ(乾杯の歌)

万歳!泡立つ葡萄酒よ(乾杯の歌)決闘の約束

母さん、あの酒は強いね

【第2部】ビゼー:歌劇「カルメン」から

前奏曲

ハバネラ

セギディーリャ

シャンソン・ボエーム(モシュコフスキ編)

闘牛士の歌

花の歌

愛しているのなら、どこまでも

決闘の二重唱

愛の小デュエット

あんたね?俺だ!(二重唱)

クラシック・マチネシリーズ。

今日は歌手3人とピアノで前半は「カヴァレリア・ルスティカーナ」、後半は「カルメン」から前奏・間奏曲を含め各1時間、10曲ずつでコンパクトに楽しませてくれた。

出演は城宏憲Tn、城えりかSp、今井俊輔Br、中桐望Pf

「カルメン」は何度も経験済みだが、「カヴァレリア・ルスティカーナ」はビデオでは何回か観ているものの本舞台の経験がないので話の中身はウロ覚えだったが、プログラムの解説に加えナレーションもあったので字幕無しでも十分理解できた。

みんな上手だけど、なんたって、2時間休みなしでピアノを弾きまくったお姉さんが凄い。

小ホールなのでとてもよく響いて心地良い事。

歌手は客席後方から歌いながら出てきたり、舞台奥でも歌ったりと、制約の多い空間を工夫して楽しませてくれた。

終わった頃には舞台と客席は親密な情で結ばれた感じもして幸福な音楽会ではあった。

2018年9月22日土曜日

日本フィルハーモニー交響楽団 第340回横浜定期演奏会

小林研一郎:指揮

日本フィルハーモニー交響楽団

清水和音:ピアノ*

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番変ロ短調 op.23*

ムソルグスキー(ラヴェル編):組曲《展覧会の絵》

---------------

アンコール

ショパン:英雄ポロネーズ*

マスカーニ:歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」から間奏曲

まずは清水和音の独奏でチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番。

冒頭のホルン、管弦強奏の何と美しいこと。ピアノも粒立ち良くカーンと抜けてゆく。ああ、管弦楽とはこの響だ。昨日の読響・サントリーホールの響とは天地の差がある。まずもってこの響でなければ音楽が始まらぬ。

されど昨日が酷かったのは読響のせいではない。

サントリーホールのスウィートエリアが狭く、お仕着せ席がそこから遠く離れていたのでバランスが悪いだけでなくオケの響もピアノの音も聴くに耐えなかった。音楽以前と言ってもいい。

それに比べると今日の日フィルの響は至福だ。ホールと席が違うと別次元の音楽体験となる。

音の分解能が悪いサントリーホールでは席を選ばなくてはいかんということを痛感。幸いここで定期演奏会を聴いている都響B定期の席は何年もかけたどり着いた席だけに不満はないし、一回券を買って聴く場合もスウィートエリアしか買わないから、サントリーホールの響が席によってはとても悪いということに長く気づかなかったのだ。

ピアノ協奏曲は清水和音の細かい処はともかくも快音に好感。指揮もゆったり目で存分に名曲を味あわせてくれた。

展覧会の絵では、管楽器の名手たちが存分に妙技を聴かせ(Tubaはめったに聴けない美音)、弦はよく揃って共鳴し豊かに響いた。管+弦は柔らかく調和した。

何より、コバケンの指揮がオケの隅々に行き渡って、全員が呼吸を揃えていた。管弦楽を聴く楽しみここに極まれり。

♪2018-116/♪みなとみらいホール-26

2018年3月21日水曜日

読響第102回みなとみらいホリデー名曲シリーズ

小林研一郎:指揮

読売日本交響楽団

ロッシーニ:歌劇「セビリアの理髪師」序曲

ビゼー:「アルルの女」第2組曲

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14

----アンコール----

マスカーニ:歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲

春分の日だというのに、関東広域で雪が降った。横浜も朝からの雨が昼には雪に変わり、それも桜の花びらがが舞っているような、牡丹雪というのだろうか、本格的な振りようで驚いた。家の前の道路は既に降り積もっていてシャーベット状になっている。途中、転びそうになって踏みとどまったが、頭でも打っておればコンサートどころではなかった。

帰りにはすっかり止んでいて、コンサート自体がとても心地の良いものだったし、寒かったものの、晴れ晴れとして帰途についた。

最初の「セビリアの理髪師」はイマイチだった。第1曲めの出来が悪いのは、どのオケでも大抵そうだ。弦の高域の透明感がない。あれあれ、今日は全曲こんな調子か、と不安に思っていたが、「アルルの女2」では出だしから全然違う。あんまり高域がキンキンする音楽でもないのだけど、管弦のアンサンブルはとても重厚だし、高域の耳障りな音もほとんど目立たなくなった。

第2組曲の4曲中第2曲「間奏曲」はあまり耳に馴染んでいないが、他の3曲〜とりわけ、第3曲の「メヌエット」と第4曲「ファランドール」は耳タコの有名曲だが、フルート単独曲としても演奏機会の多い「メヌエット」でのフルートの音色のきれいなこと。みなとみらいホールの音響の良さが実に効果的に作用していた。

そして、大曲「幻想」の素晴らしいこと。

元々大規模管弦楽曲として演奏効果の高い作品なので、どこのオケが演っても楽しく聴けるが、今回の読響の演奏はソロパートも巧いし、アンサンブルの溶け合った音響もいいし、指揮者とオーケストラが一体となって久々に唸らせる出来上がりだった。

コバケンは時にお客様サービスで演出過剰な音楽を聴かせるが、最近はプログラムに遊べる楽曲が含まれないせいか、本来のマエストロぶりを見せてくれるのはいいね。本当は凄腕の指揮者なんだろうな。今日も全曲暗譜だった。

今日は、今年度定期の最後の演奏会ということで、コバケンが3.11の犠牲者に捧げますと前口上して「カヴァレリア〜」をアンコール演奏したのもなかなかしみじみとして良かった。

♪2018-031/♪みなとみらいホール-09

2017年8月9日水曜日

フェスタサマーミューザ2017 日本フィルハーモニー交響楽団 ≪コバケンの幻奏 - 夢・情熱≫

小林研一郎:指揮

小林美樹:バイオリン*

日本フィルハーモニー交響楽団

ドビュッシー:

小組曲〜1小舟にて、2行列、3メヌエット、4バレエ

サン=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ*

マスネ:タイスの瞑想曲*

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14

-------------

アンコール

クライスラー:レシタティーヴォとスケルツォから"スケルツォ"*

マスカーニ:「カヴァレリア・ルスティカーナ」から間奏曲

オールフランスものだった(アンコールを除く。)。

冒頭はオーケストラのみによるドビュッシーの「小組曲」。

元々はピアノ連弾曲を友人のビュッセルが管弦楽に編曲した。

これは原曲も今日と同じ管弦楽版も聴いたことがあったが、全4曲の第3曲目を聴くまで思い出せなかった。20歳代の作品なので、「牧神の午後への前奏曲」を機能和声を使って作曲したような音楽で、フランス音楽というよりドイツ音楽ぽく感じたが、ところどころに5音音階らしきフレーズも出てきて、その後のドビュッシーの作品を彷彿とさせる。

続いて、小林美樹と管弦楽によるサン=サーンスとマスネの有名曲。

バイオリン独奏者を迎えても協奏曲ではなくバイオリンが主体の管弦楽小品を聴かせるというのは、過去にもコバケン+日フィルで経験しているので、これはマエストロの好みなのかも。

2曲とも非常に美しいメロディーでこれはこれで楽しめた。

小林美樹を初めて聴いたのは2014年の3月、若手ソリストと指揮者による神奈川フィルとの共演だったが、あれから3年半で、容貌がすっかり大人びて美人になった。腕前の方は、上達しているのだろうけど、元々ヴィエニアフスキーコンクール2位という実力者だ。素人耳では分かるはずもなかろう。とてもメリハリのついた安定感のある音楽だった。

メインが「幻想交響曲」。100人近い特大オーケストラ。

何度もナマを聴いているが、その都度、聴きどころならぬ見どころを忘れてしまっているので、聴く度というか舞台を見る度に発見があって新鮮とも言えるが、ティムパニー2組を4人で演奏する箇所があったんだ。バスドラムも2台同時に、バスチューバも2本同時に演奏するし、なるほど迫力がある訳だ。オーボエのバンダがあることも今日始めて気が付いたが、次回聴く時には忘れてしまっているだろうな。

今日の日フィル、管も弦も高水準で、とりわけ低弦のアンサンブルがぞくぞくするほど綺麗だった。音に色気がある。

いつでも、どのオケでも「幻想交響曲」はハズレがないが、今日の演奏も満足度大だった。時々音楽で遊びが出るマエストロも、今日のプログラムでは遊ぶようなところもなく、正統的解釈を徹底していたように思う。

長崎に原爆が投下された8月9日ということで、アンコールにマスカーニの「カヴァレリア・ルスティカーナ」の間奏曲が演奏されたが、これが心に染み込んだよ。

♪2017-136/♪ミューザ川崎シンフォニーホール-22

2017年2月4日土曜日

神奈川フィルハーモニー管弦楽団定期演奏会 県民ホールシリーズ 第11回

小泉和裕:特別客演指揮者

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

ロッシーニ:歌劇「セビリアの理髪師」序曲

リスト:ハンガリー狂詩曲第2番

マスカーニ:歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より間奏曲

スメタナ:連作交響詩「わが祖国」よりモルダウ

ワーグナー:歌劇「ローエングリン」より第3幕への前奏曲

サン=サーンス:歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール

ボロディン:交響詩「中央アジアの草原にて」

ヴォルフ=フェラーリ:歌劇「マドンナの宝石」より間奏曲

チャイコフスキー:イタリア奇想曲Op.45

---------------

アンコール

チャイコフスキー:歌劇「エフゲニ・オネーギン」からポロネーズ

小泉和裕御大が神奈川フィルの特別客演指揮者に就任したのが14年の夏で、それ以来この組合せで5回目だが、今回のプログラムは全9曲がいずれも序曲、間奏曲、前奏曲の類で、ちょっと重めのアンコールピースのような作品ばかりだ。確かにキャッチコピーにあるように「名曲」コンサートではある。

そのせいか、県民ホール定期にしては大勢の観客が入っていた。

県民ホールはキャパが首都圏のコンサートホールとしてはNHKホールについで大きい(2,500人。因みにNHKホールは3,600人、東京文化会館が2,300人だ。)。これだけの席を神奈川フィルの定期会員だけでは到底埋められない。それで、県民ホール定期では時として空席が目立つことしばしばである。

しかし、この日は空席もあることはあったが探さなくちゃいけないほどの少なさだった。それだけお客が入ったのも、この「名曲」ラインナップのせいだろう。また、1回券のチケット料金が年間定期会員券よりも安価に設定してあるではないか!ま、たくさん入るに越したことはないからいいけど。

オーケストラの編成は全曲ほぼ一定で、管楽器が多少出入りした程度で弦5部は固定していたのではないか。コンバス7本大勢は最初からずっと変わらなかったように思う。

つまり、コンバスが7本並ぶということは弦全体の数もそれなりの大きさで70人位いたのかもしれない。

そういう大規模管弦楽で、いずれも耳によく馴染んだ名曲が次から次へと繰り出されるのは実に心地の良いものであった。

初めてナマで聴く音楽は一つもなかったが、どの曲も面白いものばかりだ。

セビリアの音楽も良いが、リストのガンがリー狂詩曲は弦の中低域がとても力強くて美しい。

ローエングリンの前奏曲もファンファーレが見事。

「サムソンとデリラ」の音楽は異国情緒たっぷり。

「中央アジアの高原」もエキゾチックで美しい。日本人好みだ。

「マドンナの宝石」もきれいだ。

たまには、こういう肩の凝らない「名曲」集もいいものだ。

♪2017-016/♪県民ホール-01