2025年5月24日土曜日

青山シンフォニーオーケストラ 第37回定期演奏会

2022年6月14日火曜日

シャルル・デュトワ指揮 新日本フィルハーモニー交響楽団 創立50周年特別演奏会

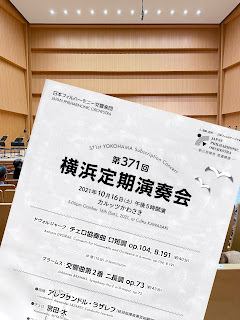

2021年10月16日土曜日

日本フィルハーモニー交響楽団 横浜第371回定期演奏会

2021-10-16 @カルッツかわさき

アレクサンドル・ラザレフ:指揮

日本フィルハーモニー交響楽団

宮田大:チェロ*

ドボルザーク:チェロ協奏曲ロ短調 op.104

ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 op.73

-------------------------

カザルス編:鳥の歌*

ブラームス:ハンガリー舞曲第2番二短調

オケより早く1人で登場してパントマイムショーで客席を笑わせたが、どうやら待機期間が不足していたらしい。

入退場は孤独に、指揮台周りは広く侵入禁止エリアが設定されていていた。

先月のPヤルヴィの場合はまろ氏が付き添っていたが、ラザレフは芸人だから1人無言コントで終演まで間を持たせ客席を沸かせた。

指揮台と独奏者宮田大との距離は間にVn1プルト入れても余るくらい離れている。コンマスは遥かに遠い。そのせいもあったか、ドボコンの出来はイマイチだった。

会場の響きの悪さが第一の原因で、音楽が薄っぺらく聴こえてしまう。宮田の音の良さは何度も経験しているが、カルッツではその美音に潤いがない。オケの響きも同様にとてもドライだ。

ホールの響きが悪いと演奏だけでなく作品の出来まで露見させてしまう…ドボルザークとブラームスの音楽の差だ。

後半のブラームス交響曲第2番は、響きのハンデを乗り越えてしまう重厚なアンサンブルに圧倒される思いだった。これぞ本来の日フィルの底力。ラザレフは見事にそれを引き出していた。久しぶりとは言え、彼の指揮で聴くのはずいぶん回数を重ねているが、今日は、この人の底力も強く感じた。素晴らしい音楽を聴かせてくれた。終曲時に、これは珍しいことではないが、タクトを振り下ろすと同時にくるりと身を翻して客席にドヤ顔を見せる。いやはや、今日の演奏は本気でドヤ顔が似合ったよ。

ところで、ドボルザークとブラームスは管弦楽に対する考え方・作曲技法等に違いがあるのは当然として、それが作品に刻印されているが、決定的には才能が違うのではないか。

それゆえに顕れる音楽そのものの持つ力の差を、響の悪いホールのお陰で感じ、今更乍らブラームスの偉大さが身に沁みた。

♪2021-112/♪カルッツかわさき-02

2021年7月26日月曜日

フェスタサマーミューザ2021 東京都交響楽団 ≪アジアの新星と都響がミューザで出会う≫

2021-07-26 @ミューザ川崎シンフォニーホール

カーチュン・ウォン:指揮

東京都交響楽団

岡本侑也:チェロ*

リスト:交響詩「前奏曲(レ・プレリュード)」

チャイコフスキー:ロココ風の主題による変奏曲*

―休憩〔20分〕―

ドボルザーク:交響曲 第9番「新世界から」

-----アンコール-----

カザルス:鳥の歌*

ドボルザーク:スラブ舞曲作品46 第8番

僕にとって今日が FestaSummerMuza2021 の第1日目。

カーチュン・ウォンは過去2回聴いていずれも好演だったので、今回も楽しみだった。果たして、第1曲冒頭のアンサンブルの見事なこと!

大いに気を良くして2曲目。

岡本侑也のチェロでロココ風〜がこれまたすごい。

弦の編成は1-3曲が14型だが、ロココだけは10-8-6-5-3と都響には珍しくコンパクトで、これがVcを良く引き立てた。

岡本くんは初聴きだが見事に美しい音色だ。

オケに埋もれることなく悠々たる弾きっぷり。

アンコールの鳥の歌も上等!

ドボルザーク交響曲第9番「新世界から」もアンサンブルが美しい。

これがあの都響か?と思う程美しい。

一つにはカーチュン・ウォンの彫琢が行き届いていたのだろうが、ミューザの音響の良さも大いに奏功しているはず。

指揮振りは正統派だが、終楽章に至って、ちょっと独自な美学を発揮した。好みじゃないけど悪くはなかった。

2019年11月22日金曜日

新日本フィル:#27ルビー<アフタヌーン コンサート・シリーズ>

キンボー・イシイ:指揮

新日本フィルハーモニー交響楽団

山崎伸子:チェロ*

シューベルト:交響曲第1番ニ長調 D82

チャイコフスキー:ロココ風の主題による変奏曲 op. 33*

ベートーベン:交響曲第5番ハ短調 op. 67「運命」

---------------

カザルス:鳥の歌*

新日フィルの指揮は太田弦から急遽変わってキンボー・イシイ。

シューベルト交響曲第1番、チャイコフスキーのロココ風の主題による変奏曲にベートーベン交響曲第5番。

癒しコンサートだった。

「運命」は全体にUPテンポだったが、処々にルバートを効かせたのが安っぽく感じた。僕の気分ではインテンポで走って欲しい。

今年は「運命」当たり年だった。

飯守+日フィルには刮目した。

小泉+神奈川フィルの全編煽り運転も痺れた。

井上+都響は井上流外連を効かせた。

そんな後のイシイ+新日フィルは平凡に良し。

♪2019-184/♪すみだトリフォニーホール-04

2019年10月17日木曜日

みなとみらいアフタヌーンコンサート2019後期 〜「ウィーン、我が夢の街」 フランツ・バルトロイ チェロ・リサイタル

フランツ・バルトロメイ:チェロ*

後藤泉:ピアノ

J.S.バッハ:ビオラ・ダ・ガンバソナタ第3番ト短調 BWV1029(チェロ編)

メンデルスゾーン:チェロソナタ第2番ニ長調 op.58

シューマン:アダージョとアレグロ op.70

ブルッフ:コル・ニドライ op.47

サン=サーンス:白鳥

クライスラー:愛の悲しみ/美しきロスマリン

ジーツィンスキー:ウィーン我が夢の街

--------------

シベリウス:悲しきワルツ

カザルス:鳥の歌

3年半前に同じみなとみらいホールで聴いた。

ウィーンフィルで首席ソロ・チェロを39年勤めたそうだ。

音色は美しいし、腕は確かで、危なげがないというのは失礼だが、模範演奏のように完璧な感じがする。派手派手しいものは何にもなくて、気持ち良く名曲を楽しんだ。

アフタヌーンコンサート2019後期全5回のうちのひとつとして聴いたが、個別ならもういいかな。ちょっと名曲コンサート過ぎて面白みには欠けたなあ。

♪2019-160/♪みなとみらいホール-45