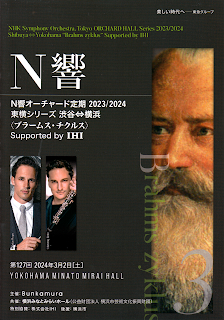

2024-03-02 @みなとみらいホール

アンドレアス・オッテンザマー:指揮

NHK交響楽団

ダニエル・オッテンザマー:クラリネット*

~オール・ブラームス・プログラム~

大学祝典序曲 作品80

クラリネット・ソナタ第2番変ホ長調 作品120-2(コンツ編)*

ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

ハンガリー舞曲集から

第1番、第3番、第4番、第6番

2つのワルツ イ長調(コンツ編)*

ワルツ作品39-15

ワルツ集「愛の歌」作品52から

第6曲「かわいらしい小鳥が」

ハンガリー舞曲集から

第7番(コンツ編)*

ハンガリー舞曲集から

第2番、第5番

元々、Aオッテンザマーが弾(吹?)き振りをするはずだったが、体調を壊して指揮だけになり、兄さんのDオッテンザマーがクラリネットを引き受けた。その経緯もしっくりこないけど、プログラムが細かすぎる。

ハンガリー舞曲をやるならを全21曲をやることもできたのに、1〜7番の7曲だけ。その間に極端に短い2曲のワルツが挿入されるなど、構成意図が分からなかった。

冒頭の大学祝典序曲の出来がよろしくなかったことも、最後まで尾を引いて気分が乗れなかった。

管弦のアンサンブルにズレを感じたし、全体がゲネプロかと思うほど残念な出来だった。

N響は過去Pヤルヴィやデュトワなどでみなとみらいでは何度か名演を聴かせてくれたのに、今回は史上最悪の出来だった。

余談:

ティンパニーに神奈川フィルの篠崎くんが客演していた。

コンマスがマロさんだったら親子共演と兄弟共演になったのに。

♪2024-034/♪みなとみらいホール-06