2023年7月19日水曜日

未来へつなぐ国立劇場プロジェクト 初代国立劇場さよなら公演 令和5年7月歌舞伎鑑賞教室(第107回歌舞伎鑑賞教室) 『双蝶々曲輪日記-引窓-』

2022年10月7日金曜日

未来へつなぐ国立劇場プロジェクト 初代国立劇場さよなら公演 通し狂言「義経千本桜」【Aプロ】二段目

2021年11月25日木曜日

国立劇場開場55周年記念 令和3年度(第76回)文化庁芸術祭協賛公演 11月歌舞伎公演『一谷嫰軍記』

2021-11-25 @国立劇場

並木宗輔=作

一谷嫩軍記(いちのたにふたばぐんき) 二幕

国立劇場美術係=美術

序 幕 御影浜浜辺の場

二幕目 生田森熊谷陣屋の場

熊谷次郎直実 中村芝翫

源義経 中村錦之助

梶原平次景高 中村松江

経盛室藤の方 中村児太郎

堤軍次 中村橋之助

亀井六郎 市村竹松

片岡八郎 市川男寅

伊勢三郎 中村玉太郎

駿河次郎 中村吉之丞

庄屋孫右衛門 中村寿治郎

番場の忠太 中村亀鶴

熊谷妻相模 片岡孝太郎

白毫の弥陀六 中村鴈治郎

実ハ弥平兵衛宗清

ほか

初日に面白かった、というか、よくできた芝居だなと思ったことと、中心となる「熊谷陣屋」の演じ方の、多分、珍しい方である「芝翫型」は当分観る機会がないだろうからと思い、もう一度観る機会を窺っていた。

N響定期を振り替えたので、ちょうどこれが歌舞伎の楽日と重なって観賞効率が良くなった。

型を重んずる芸の世界なので、アドリブらしき台詞も初日と同じだったのが笑えたが、おそらく、この3週間で磨きがかかったのだろう。

問題は、初日同様入りが悪い。

こんな調子で芝翫型が廃れたのでは寂しい。

2021年11月2日火曜日

国立劇場開場55周年記念 令和3年度(第76回)文化庁芸術祭協賛公演 11月歌舞伎公演『一谷嫰軍記』

2020年11月20日金曜日

11月歌舞伎公演第1部

2020-11-20 @国立劇場

【第一部】

近松門左衛門=作

国立劇場文芸研究会=補綴

平家女護島(へいけにょごのしま)-俊寛-

国立劇場美術係=美術

序幕 六波羅清盛館の場

二幕目 鬼界ヶ島の場

平相国入道清盛/俊寛僧都 中村吉右衛門

海女千鳥 中村雀右衛門

俊寛妻東屋/丹左衛門尉基康 尾上菊之助

有王丸 中村歌昇

菊王丸 中村種之助

平判官康頼 中村吉之丞

越中次郎兵衛盛次 嵐橘三郎

丹波少将成経 中村錦之助

瀬尾太郎兼康 中村又五郎

能登守教経 中村歌六

考えてみれば鑑賞・観劇は他人と対面する事は少なく、客は無言で咳払いも粗無い。施設はマメに消毒しているようだし、家に居るより安全?

…とでも思っていなきゃ怖くて観に行けない。

この芝居は、鬼界ヶ島に1人残される俊寛の葛藤が見処だが、放免されないと知った際の地団駄踏む子供じみた態度に比べると船を見送る際の無念さは諦観からか存外おとなしい。

歌舞伎・文楽で何度か観ている中で今回は一番静かな俊寛だったが、あの立場で、あの事情で、人はどんな態度を取るものだろうか、考えさせられた。

吉右衛門は長くこの役を演じながら考え抜いて今の形に至ったのだろうが、これは難しい芝居だなと気付かされた。

それが今日の収穫かな。

♪2020-080/♪国立劇場-10

2019年11月11日月曜日

11月歌舞伎公演「孤高勇士嬢景清(ここうのゆうしむすめかげきよ)―日向嶋―」

西沢一風・田中千柳=作『大仏殿万代石楚』

若竹笛躬・黒蔵主・中邑阿契=作『嬢景清八嶋日記』から

国立劇場文芸研究会=補綴

通し狂言 孤高勇士嬢景清(ここうのゆうしむすめかげきよ) 四幕五場

― 日向嶋 (ひゅうがじま) ―

国立劇場美術係=美術

序 幕 鎌倉大倉御所の場

二幕目 南都東大寺大仏供養の場

三幕目 手越宿花菱屋の場

四幕目 日向嶋浜辺の場

日向灘海上の場

悪七兵衛景清⇒中村吉右衛門

源頼朝/花菱屋長⇒中村歌六

肝煎左治太夫⇒中村又五郎

仁田四郎忠常⇒中村松江

三保谷四郎国時⇒中村歌昇

里人実ハ天野四郎⇒中村種之助

玉衣姫⇒中村米吉

里人実ハ土屋郡内⇒中村鷹之資

和田左衛門義盛⇒中村吉之丞

俊乗坊重源/花菱屋遣手おたつ⇒嵐橘三郎

梶原平三景時⇒大谷桂三

秩父庄司重忠⇒中村錦之助

景清娘糸滝⇒中村雀右衛門

花菱屋女房おくま⇒中村東蔵

ほか

9月の文楽「嬢景清八島日記」に前段2幕を加えた歌舞伎版通し。

時代物に世話物がサンドイッチになった構造。

特に終幕・日向嶋は能の様式も取り入れて多彩な見もの。

吉右衛門、歌六、又五郎、雀右衛門、東蔵とうれしい芸達者が揃った。

最近歌昇がいい。

♪2019-174/♪国立劇場-14

2019年9月10日火曜日

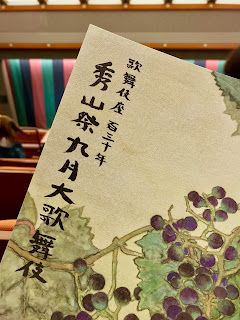

秀山祭九月大歌舞伎 夜の部

菅原伝授手習鑑

一、寺子屋(てらこや)

松王丸⇒吉右衛門

園生の前⇒福助

千代⇒菊之助

戸浪⇒児太郎

涎くり与太郎⇒鷹之資

菅秀才⇒丑之助

百姓吾作⇒橘三郎

春藤玄蕃⇒又五郎

武部源蔵⇒幸四郎

二、歌舞伎十八番の内 勧進帳(かんじんちょう

武蔵坊弁慶⇒幸四郎

源義経⇒孝太郎

亀井六郎⇒坂東亀蔵

片岡八郎⇒萬太郎

駿河次郎⇒千之助

常陸坊海尊⇒錦吾

富樫左衛門⇒錦之助

三世中村歌六 百回忌追善狂言

三、秀山十種の内 松浦の太鼓(まつうらのたいこ)

松浦鎮信⇒歌六

大高源吾⇒又五郎

鵜飼左司馬⇒歌昇

江川文太夫⇒種之助

渕部市右衛門⇒鷹之資

里見幾之亟⇒吉之丞

お縫⇒米吉

宝井其角⇒東蔵

今年の秀山祭夜の部は尻尾まで餡の詰まった鯛焼き3枚。大満足。

「寺子屋」は何度目観ても面白い。

今回は、吉右衛門・又五郎・菊之助・幸四郎と見たい役者が揃った。

忠義の為に我が子の首を差し出すという時代錯誤の物語だが不思議と共感してしまうのは無私の精神で徹底的に人に尽くすことの美しさに抵抗できないからだろうな。山本周五郎の掌編「水戸梅譜」に何十回となく読んでいても、新たに読む度泣けてしまうのも同根だ。

今時ありえないような話をありそうに描くのが役者の腕の見せ所。又五郎以下みんな巧いが、吉右衛門は次元が違う大きさを感じさせる。

菊之助の息子、丑之助は團菊祭で初舞台を踏んだ。あいにく彼の出演した夜の部は観なかったので(後日TVで観劇したが)、僕にとっては今日が初見。團菊祭から4ヶ月。6歳になり菅秀才を演じた様子は初舞台で牛若丸を演じた際の子供っぽさとは様変わりで驚いた。

「勧進帳」は弁慶役が奇数・偶数日で仁左衛門と幸四郎が交代。幸四郎は奇数日は富樫を演ずるというハードな舞台をこなしている。幸四郎の弁慶は経験済みなので仁左衛門で観たかったが諸般の事情で偶数日の今日は幸四郎で。富樫は男前の錦之助だ。

義経が孝太郎(最近放映のNHKで昭和天皇。そっくりだったな。)が義経。ちょい老けた義経だけどこれもよし。終盤、弁慶ら部下を謁見する場面などやはり、義経の貫禄を見せる。

3本立ての中でも「松浦の太鼓」がベスト!

歌六・又五郎・東蔵という地味だが達者な役者。米吉が紅一点で華を添える。

忠臣蔵外伝の一種で、これは以前、幸四郎が松浦の殿様を演じたのを観たが、まるで喜劇仕立てだったが、今回は、なかなかしんみりとさせる。

吉良家の隣屋敷に住まいする松浦鎮信(歌六)の赤穂浪士に寄せる思い、本心を明かせず歌に気持ちを託す忠義の大高源吾(又五郎)、二人の俳諧の師である宝井其角(東蔵)、源吾の妹・お縫(米吉…む、かわゆい!)のそれぞれの熱い想いが空回りする前半から、やがて隣家から聞こえてくる山鹿流陣太鼓の連打。

赤穂浪士に助太刀せんと勇みたつ殿様のもとに吉報を知らせにくる大高源吾。すべてのわだかまりが解け、気持ちが結ばれ、喜び合う面々。

おかしくて笑いながらもどっと泣けてきた。

東蔵は、いつもはたいていおばあさん役だ。立ち役(男役)は滅多に観られないが、何をやらしても巧い。人間国宝だものな。

歌六もいい味だ。又五郎も何を演っても巧いな。

3本とも古臭い話なんだけど。でも面白い。

2019年4月23日火曜日

四月大歌舞伎 昼の部

藤間勘十郎 演出・振付

一 平成代名残絵巻(おさまるみよなごりのえまき)

常盤御前⇒福助

藤原基房⇒権十郎

平宗盛⇒男女蔵

平知盛⇒巳之助

平徳子⇒壱太郎

遮那王⇒児太郎

左源太⇒男寅

平重衡⇒吉之丞

右源太⇒竹松

平時子⇒笑三郎

建春門院滋子⇒笑也

鎌田正近⇒市蔵

平宗清⇒彌十郎

二 新版歌祭文(しんぱんうたざいもん)

座摩社/野崎村

〈座摩社〉

油屋娘お染⇒雀右衛門

丁稚久松⇒錦之助

弥忠太⇒家橘

勘六⇒寿治郎

山伏法印⇒松之助

山家屋佐四郎⇒門之助

手代小助⇒又五郎

〈野崎村〉

久作娘お光⇒時蔵

油屋娘お染⇒雀右衛門

丁稚久松⇒錦之助

手代小助⇒又五郎

百姓久作⇒歌六

後家お常⇒秀太郎

坂田藤十郎米寿記念

三 寿栄藤末廣(さかえことほぐふじのすえひろ )鶴亀

女帝⇒藤十郎

亀⇒猿之助

従者⇒歌昇

従者⇒壱太郎

従者⇒種之助

従者⇒米吉

従者⇒児太郎

従者⇒亀鶴

鶴⇒鴈治郎

四世鶴屋南北 作

四 御存 鈴ヶ森 (ごぞんじすずがもり)

白井権八⇒菊五郎

東海の勘蔵⇒左團次

飛脚早助⇒又五郎

北海の熊六⇒楽善

短いのが4本。

1本目の「平成代名残絵巻(おさまるみよなごりのえまき)」は平成から令和への代替わりを、

3本目の「寿栄藤末廣(さかえことほぐふじのすえひろ )」はその名前が掛けてある坂田藤十郎米寿を、

それぞれ祝う長唄舞。

いずれも華麗な衣装や舞台装置などで賑やかに寿いだ。

藤十郎はほとんど舞うこともなく、形を決めるだけ。まあ、それでも存在感があるのは大したもの…かな。

お大事にしてくださいよ、と言いたくなる。

「新版歌祭文(しんぱんうたざいもん)」は、お染<雀右衛門>、久松<錦之助>、お光<時蔵>。

何れも悪くないが、今月の登場する役者の中で言えば、せめて猿之助、できれば米吉、児太郎、壱太郎等の世代でこの芝居を観たい。雀右衛門らのベテラン勢ではそろそろこの芝居は感情移入が難しくなってきた。

最後は「御存 鈴ヶ森 (ごぞんじすずがもり」。

滅法強い白井権八<菊五郎>と男伊達の幡随院長兵衛<吉右衛門>の出逢いを描く。

人間国宝2人の絡みと言っても多分に様式がかった演出で丁々発止の緊迫感は無い。

もう派手には動けない菊五郎<権八>の立回りが長過ぎだ。

歌舞伎役者も働き方改革しないと芸を消耗するよ。

♪2019-052/♪歌舞伎座-02

2018年12月6日木曜日

12月歌舞伎公演 通し狂言「増補双級巴」〜石川五右衛門〜

石川五右衛門⇒ 中村吉右衛門

壬生村の次左衛門⇒ 中村歌六

三好修理太夫長慶⇒ 中村又五郎

此下藤吉郎久吉・真柴筑前守久吉⇒尾上菊之助

大名粂川但馬⇒ 中村松江

大名田島主水/早野弥藤次⇒ 中村歌昇

足柄金蔵/大名白須賀民部⇒ 中村種之助

次左衛門娘小冬⇒ 中村米吉

大名天野刑部/小鮒の源五郎⇒ 中村吉之丞

大名星合兵部/三二五郎兵衛⇒ 嵐橘三郎

呉羽中納言氏定/大名六角右京⇒ 大谷桂三

足利義輝⇒ 中村錦之助

傾城芙蓉/五右衛門女房おたき⇒ 中村雀右衛門

義輝御台綾の台⇒ 中村東蔵

ほか

三世瀬川如皐=作

国立劇場文芸研究会=補綴

国立劇場美術係=美術

通し狂言 増補双級巴(ぞうほふたつどもえ)四幕九場

―石川五右衛門―

中村吉右衛門宙乗りにて

つづら抜け相勤め申し候

発 端 芥川の場

序 幕 壬生村次左衛門内の場

二幕目 第一場 大手並木松原の場

第二場 松並木行列の場

三幕目 第一場 志賀都足利別館奥御殿の場

第二場 同 奥庭の場

第三場 木屋町二階の場

大 詰 第一場 五右衛門隠家の場

第二場 藤の森明神捕物の場

今月の国立劇場は役者が豪華。

吉右衛門、歌六、又五郎、菊之助、錦之助、雀右衛門、東蔵ら。

石川五右衛門を題材とするいくつかの作品を素材に三世瀬川如皐が取りまとめた作品(1851年初演)を基に、今回、新たに翻案したそうである。

場面によっては、90年(木屋町二階)、70年(壬生村)、50年(五右衛門隠家)ぶりの発掘という。こういうところが国立劇場らしい。

が、<娯楽>に留めず、石川五右衛門の家族を思う人間味を表現しようとした試みが、次ぎ接いだ前後で五右衛門の様子が異なる印象を齎す結果となり、謂わば木に竹接いだ感じになってしまったのは残念。

が、今回の売り物の一つ、「宙乗葛籠抜け」には驚いた。

花道上を大きな葛籠が宙にぶら下がって2階客席前辺りまできたところで、その中から吉右衛門が飛び出すのは、そういう仕掛けがあることは承知していたけど、実際に眼前で起こって、これは驚いた。目の前で見たのだけど、どういう仕掛けになっていたのか、一瞬の出来事なので、分からなかった。

最後は吉右衛門の大立ち回りだ。

これも、形を見せるものだとはいえ、背中が丸くなったような吉右衛門のひたすらスローモーションの立回りに不安を禁じ得なかった。

役の大きさの割に見せ場の少なかった菊之助、娘役がドンピシャの米吉が1幕で姿を消すなど、欲求不満が残ったものである。

♪2018-162/♪国立劇場-016

2018年9月6日木曜日

秀山祭九月大歌舞伎 昼の部

祇園祭礼信仰記

此下東吉実は真柴久吉⇒梅玉

雪姫⇒児太郎

狩野之介直信⇒幸四郎

松永鬼藤太⇒坂東亀蔵

此下家臣春川左近⇒橋之助

同 戸田隼人⇒男寅

同 戸田隼人⇒男寅同 内海三郎⇒福之助

同 山下主水⇒玉太郎

腰元⇒梅花

腰元⇒歌女之丞

十河軍平実は佐藤正清⇒彌十郎

松永大膳⇒松緑

慶寿院尼⇒福助

萩原雪夫 作

今井豊茂 補綴

更科の前実は戸隠山の鬼女⇒幸四郎

更科の前実は戸隠山の鬼女⇒幸四郎平維茂⇒錦之助

侍女かえで⇒高麗蔵

侍女ぬるで⇒米吉

侍女かつら⇒児太郎

侍女もみじ⇒宗之助

従者月郎吾⇒隼人

従者雪郎太⇒廣太郎

男山八幡の末社⇒玉太郎

男山八幡の末社⇒東蔵

河竹黙阿弥 作

天衣紛上野初花(くもにまごううえののはつはな)

三、河内山(こうちやま)

上州屋質見世

松江邸広間

同 書院

同 玄関先

河内山宗俊⇒吉右衛門

河内山宗俊⇒吉右衛門松江出雲守⇒幸四郎

宮崎数馬⇒歌昇

大橋伊織⇒種之助

黒沢要⇒隼人

腰元浪路⇒米吉

北村大膳⇒吉之丞

高木小左衛門⇒又五郎

和泉屋清兵衛⇒歌六

後家おまき⇒魁春

「金閣寺」、「鬼揃紅葉狩」、「河内山」3本立て。それぞれに歌舞伎らしい作品だ。

「金閣寺」では久し振りに大きな役の松緑を楽しんだ。

児太郎が女形の大役「雪姫」に初役で挑んだ。児太郎はこれまで何度も観ていたけど大きな役は無かったので声の具合に着目したことがなかったから、今日の出来が普段どおりなのか喉の具合が悪かったのか判断できないが、少し嗄れるところが気になった。若いお姫様としてはもう少し済んだ声がほしいが。

その「金閣寺」で、5年近い病休から復帰した中村福助の登場では館内がどっと湧いた。

昼の部の吉右衛門の出番は「河内山」だけだが、声がよく通って良かった。七五調での聴かせどころは最後の二幕目第三場「玄関先の場」だが、ここでは大向うから盛んに掛け声が飛んだ。

こういうところは、歌舞伎が役者と観客とで成り立っている芸だなと実感する。

幸四郎は全作に登場し、夜の部にも出ている。そんなに器用に働いて芸が枯渇しないか?

個人的に好感している米吉くん。今日も良かった。

♪2018-105/♪歌舞伎座-05

2018年7月3日火曜日

平成30年7月 第94回歌舞伎鑑賞教室「日本振袖始」

解説 歌舞伎のみかた 坂東新悟

近松門左衛門=作

戸部銀作=脚色

日本振袖始(にほんふりそではじめ) 一幕

〜八岐大蛇(やまたのおろち)と素戔嗚尊(すさのおのみこと)〜

二世藤間勘祖=振付

高根宏浩=美術

野澤松之輔=作曲

出雲国簸の川川上の場

(主な配役)

岩長姫実ハ八岐大蛇 ⇒中村時蔵

稲田姫 ⇒坂東新悟

素戔嗚尊 ⇒中村錦之助

ほか

先月の鑑賞教室は「連獅子」で、歌舞伎の舞踊を鑑賞するという趣向だったが、今回もどちらかというと舞踊に近い作品だった。

物語は、記紀に描かれた岩長姫と木花開耶姫の婚姻譚や素戔嗚尊の八岐大蛇退治を基にして、なんと近松門左衛門が人形浄瑠璃として書いたものだそうで、すぐさま歌舞伎にも移されたとある。

「時代物」でも、よほどか古い時代の話だが、登場人物の衣装は、少なくとも2人の姫は江戸時代の衣装だ。まあ、そんなことは頓着しない。面白ければそれで良し。

主要登場人物は3人。と言っても稲田姫は生贄で活躍の場もなく大蛇に飲み込まれてしまう。一番活躍するのが岩長姫(実は大蛇)だ。生贄をいただく前に、その周りに置いてあった大きな8つの甕に入っていた酒をたらふく飲んでから稲田姫を飲み込んでしまう。

お酒には素戔嗚尊が毒を仕込んでおいたので、徐々に毒が身体に回わったところで、正体を明らかにした八岐大蛇は素戔嗚尊と切り結ぶことになる。この辺の所作が激しいものの舞踊を見ているようでもある。

8つも頭がある大蛇をどう表現するのか、と心配していたが、そこは分身の術で7人の大蛇が加わって、計8人の大蛇との戦いになるが、もちろん、素戔嗚尊が勝利して、切り裂いた腹の中から生きたままの稲田姫と宝剣を取り返す。

岩長姫は当然女であり、女方の時蔵が演ずるが、八岐大蛇という正体を表してからは、衣装が早変わりで金の鱗模様(これは蛇の印)となり、顔には女方としては非常に珍しい隈取をして恐ろしい形相での大立ち回りが見どころだ。

♪2018-078/♪国立劇場-11

2018年5月22日火曜日

團菊祭五月大歌舞伎 昼の部

成田山開基1080年

二世市川團十郎生誕330年

安田蛙文・中田万助 作

奈河彰輔 演出

藤間勘十郎 演出・振付

通し狂言

一、雷神不動北山櫻(なるかみふどうきたやまざくら)

市川海老蔵五役相勤め申し候

鳴神上人⇒海老蔵

粂寺弾正⇒海老蔵

早雲王子⇒海老蔵

安倍清行⇒海老蔵

不動明王⇒海老蔵

雲の絶間姫⇒菊之助

秦民部⇒彦三郎

文屋豊秀⇒松也

秦秀太郎⇒児太郎

小野春風/矜羯羅童子⇒廣松

錦の前⇒梅丸

八剣数馬/制多迦童子⇒九團次

小原万兵衛実は石原瀬平/黒雲坊⇒市蔵

白雲坊⇒齊入

小松原中納言⇒家橘

関白基経⇒錦之助

八剣玄蕃⇒團蔵

小野春道⇒友右衛門

腰元巻絹⇒雀右衛門

二、女伊達(おんなだて)

女伊達木崎のお光⇒時蔵

男伊達中之島鳴平⇒種之助

同 淀川の千蔵⇒橋之助

「雷神不動北山櫻」は僕にとって初めての演目だった。

全4幕の通し狂言で、そのうちに歌舞伎十八番(市川宗家のお家芸として選定された荒事の演目。)に選ばれている「毛抜・鳴神・不動」の3作を含むというのだから、1作で3度おいしい作品という言える。

尤も、歌舞伎十八番も現代も実際に演じられているのは8作品程度で、残りは今ではほとんど演じられることはないそうだ。内容が伝承されていないので、演るとすれば新作を作り上げるに等しいらしい。

「毛抜・鳴神・不動」も実際に舞台にかかるのはほぼ「毛抜」だけと言ってもよい状態のようだ。

僕も、「毛抜」は数回観たが、「鳴神」も「不動」も観たことはないし、今回の鑑賞で初めてそういう作品があることを知った次第だ。

1人口上から4幕大詰まで海老蔵が5役出ずっぱりで八面六臂の大活躍。外連味たっぷりの見得がこれ程似合うのは海老蔵だけか。

菊之助との絡みも見所。

筋の運びが必ずしも滑らかではないし、長過ぎるような気もするが、歌舞伎の面白さ、楽しさ、美しさをたっぷり詰め込んだ力作だ。

余談だが、「毛抜」が単独で演じられる時は、何故か劇中劇の形をとる。今回も2幕目がそれに当たるが、やはり、この幕だけは、舞台上手と下手に芝居小屋の看板が掲げられ、粂寺弾正が若衆や腰元にちょっかい出しては失敗する度に客席に向かって頭を下げ、「面目次第もござりませぬ」と言い訳するところも今回の「通し」上演でも同じだった。

♪2018-058/♪歌舞伎座-03

2018年4月5日木曜日

四月大歌舞伎 昼の部

●明治百五十年記念

真山青果作「江戸城総攻」より

松竹芸文室 改訂

大場正昭 演出

一、西郷と勝(さいごうとかつ)

西郷隆盛⇒松緑

山岡鉄太郎⇒彦三郎

中村半次郎⇒坂東亀蔵

村田新八⇒松江

勝海舟⇒錦之助

●通し狂言

梅照葉錦伊達織(うめもみじにしきのだており)

二、裏表先代萩(うらおもてせんだいはぎ)

大場道益宅

足利家御殿

同 床下

小助対決

仁木刃傷

仁木刃傷下男小助/仁木弾正⇒菊五郎

乳人政岡⇒時蔵

細川勝元⇒錦之助

下女お竹/沖の井⇒孝太郎

倉橋弥十郎⇒松緑

荒獅子男之助⇒彦三郎

渡辺民部⇒坂東亀蔵

鶴千代⇒亀三郎

松島⇒吉弥

大場宗益⇒権十郎

横井角左衛門⇒齊入

栄御前⇒萬次郎

八汐⇒彌十郎

大場道益⇒團蔵

渡辺外記左衛門⇒東蔵

メインは、通し狂言「梅照葉錦伊達織」〜「裏表先代萩」。

と、ポスターや筋書きに書いてあるが、この意味がよく分からない。長大な通し狂言「梅照葉錦伊達織」の中の「裏表先代萩」の幕という意味ではなさそうで、どちらも同じ芝居を指しているようだが、どうしてこんなタイトルになっているのか。「梅照葉錦伊達織」という演目で上演されたこともあるようだ。内容は「伽羅先代萩」の変形なので「裏表先代萩」という言い方の方が伝わりやすいところから、いつしか、今のような形になったのかもしれない。

なにゆえ「裏表」なのか、と言えば、<時代物>である「伽羅先代萩」を「表」とし、そのスピンオフとして町人を主人公にした<世話物>を「裏」として、裏から初めた物語を次は表と交互に綴り、一本の話として成立させているのだ。

実に面白い趣向であるが、更に加えて両方の主人公格(表の伽羅先代萩では仁木弾正、裏では下男小助)を一人の役者が二役をするというのが通例になっているようで、時には最大4役を演じたという記録があるそうな。一人で主役格の複数の役をこなすというのもこの芝居の趣向となっているようだ。

今回は菊五郎がその両者を演じている。

そんな訳で、一粒で二度美味しいアーモンドグリコのような芝居だが、惜しいのは表と裏が交錯しないという点だ。もちろん話はつながっているのだけど、そのつながりが弱く、良いアイデアなのに二つの話が別々に進行してゆくのがイマイチもったいない。

さて、本日の歌舞伎座はガラガラだった。こんなに空席が目立つのも珍しい。やはり、一月、二月と高麗屋三代襲名で大勢の役者が揃った反動で、所謂、人気スターがお休みか、あるいは地方巡業に回ったのではないか。

しかし、今回歌舞伎座で留守を守る役者たちはどちらか言えば好みの

渋い役者が揃っている。

菊五郎、時蔵、錦之助、孝太郎、松緑、彦三郎、坂東亀蔵、萬次郎、彌十郎、團蔵、東蔵など。

中でも、彌十郎の八汐、東蔵の外記左衛門は驚いた。男女の役割が逆様だ。東蔵の立役は初めてでは無いけど、僕の鑑賞歴では非情に珍しい。彌十郎が女形を演じたのは、我が記録・記憶にはなく、多分今回が初めてだった。

2014年の11月国立劇場の「伽羅先代萩」では坂東彌十郎が渡辺外記左衛門(荒獅子男之助も)を、東蔵が栄御前を演じていたが、まあ、この配役が普通の形だろう。

元々声のよく通る彌十郎がひときわ大音声で勤めるので八汐の怖さ倍増だ。いやはや、珍しいものを観せてもらった。

♪2018-035/♪歌舞伎座-02

2018年2月1日木曜日

二月大歌舞伎 昼の部

一、春駒祝高麗(はるこまいわいのこうらい)

工藤祐経⇒梅玉

曽我五郎⇒芝翫

大磯の虎⇒梅枝

喜瀬川亀鶴⇒梅丸

化粧坂少将⇒米吉

曽我十郎⇒錦之助

小林朝比奈⇒又五郎

二、一條大蔵譚(いちじょうおおくらものがたり)

檜垣/奥殿

一條大蔵長成⇒染五郎改め幸四郎

常盤御前⇒時蔵

お京⇒孝太郎

吉岡鬼次郎⇒松緑

茶亭与市⇒橘三郎

女小姓⇒宗之助

八剣勘解由⇒歌六

鳴瀬⇒秀太郎

三、歌舞伎十八番の内 暫(しばらく)

鎌倉権五郎⇒海老蔵

鹿島入道震斎⇒鴈治郎

那須九郎妹照葉⇒孝太郎

成田五郎⇒右團次

小金丸行綱⇒彦三郎

加茂三郎⇒坂東亀蔵

加茂三郎⇒坂東亀蔵桂の前⇒尾上右近

大江正広⇒廣松

埴生五郎⇒弘太郎

荏原八郎⇒九團次

足柄左衛門⇒男女蔵

東金太郎⇒市蔵

局常盤木⇒齊入

宝木蔵人⇒家橘

加茂次郎⇒友右衛門

清原武衡⇒左團次

北條秀司作・演出

四、井伊大老(いいたいろう)

井伊大老⇒吉右衛門

お静の方⇒雀右衛門

昌子の方⇒高麗蔵

宇津木六之丞⇒吉之丞

老女雲の井⇒歌女之丞

仙英禅師⇒歌六

長野主膳⇒梅玉

高麗屋3代同時襲名披露公演の第2弾、と言っても3人が揃うのは夜の部で、これは3等席以下の切符が取れない。2等席といっても1万5千円だ。これなら日生劇場のS席に回したい。

昼は新・幸四郎が一条大蔵卿に出ただけで新・白鸚も新・染五郎も夜の部だけだ。それに夜の部には高麗屋の3人以外に菊五郎、仁左衛門、玉三郎、猿之助、藤十郎などのスターが登場するので、昼のぶとは比べ物にならない豪華さだ。

昼夜の配役の偏りは大いに不満。

それで料金は同じなんだものなあ。

結局、昼の部だけではなく夜の部も観せようという商魂か。

いや、それだけではなく「仮名手本〜七段目」ではお軽勘平を偶数日と奇数日で、玉三郎+仁左衛門と菊之助+海老蔵というダブルキャストにして、よければ二度とも観てくださいという魂胆であるのが腹立たしい。

ま、ここぞというところで、一條大蔵卿が孔雀の羽を広げるように豪華な衣裳を見せて見得を切るというところが、歌舞伎の華々しいところで、これはこれでいいのだろうけど。

「暫」は前に七之助の「女暫」を観たが、本家?は今日が始めて。海老蔵がさすがの貫禄。長い刀を振り回して大勢の首を跳ねるところは「女暫」で経験していたが、面白い。

「井伊大老」はえらく地味な科白劇だが、2幕途中から登場する吉右衞門と雀右衛門のシットリ芸がいい。

♪2018-013/♪歌舞伎座-01