2024年2月7日水曜日

令和6年2月文楽公演第2部

2023年10月15日日曜日

文楽協会創立60周年記念 人形浄瑠璃文楽 「桂川連理柵」

2023年2月8日水曜日

未来へつなぐ国立劇場プロジェクト 初代国立劇場さよなら公演 近松名作集第Ⅰ部 心中天網島

2022年12月16日金曜日

未来へつなぐ国立劇場プロジェクト 初代国立劇場さよなら公演 本朝廿四孝 (ほんちょうにじゅうしこう)

2022-12-16@国立劇場

●二段目

◎信玄館の段

薫太夫/清允

◎村上義清上使の段

南都太夫/團吾

◎勝頼切腹の段

織太夫/燕三

◎信玄物語の段

藤太夫/宗助

●四段目

◎景勝上使の段

碩太夫/友之助

◎鉄砲渡しの段

咲寿太夫/寛太郎

◎十種香の段

呂勢太夫/藤蔵

◎奥庭狐火の段

希太夫/清志郎

ツレ 燕二郎/琴:清方

アト 聖太夫/清方

◎道三最後の段

亘太夫/錦吾

人形役割

腰元濡衣⇒一輔

常磐井御前⇒文昇

村上義清⇒玉彦

勝頼実は板垣子息⇒紋臣

板垣兵部⇒亀次

蓑作実は勝頼⇒玉佳

武田信玄⇒文司

長尾謙信⇒玉勢

長尾景勝⇒紋秀

花守関兵衛実は斎藤道三⇒簑紫郎

八重垣姫⇒簑二郎

山本勘助⇒玉輝

18年5月に「本朝廿四孝」(全五段)のうち、三段目(桔梗原の段、景勝下駄の段、勘助住家の段)を観たが、なかなか複雑な話に付いてゆけなかった。

今回は、二段目(信玄館の段、村上義清上使の段、勝頼切腹の段、信玄物語の段)と四段目(景勝上使の段、鉄砲渡しの段、十種香[じゅしゅこう]の段、奥庭狐火の段、道三最後の段)だ。

これに最初に初段(大序<足利館大広間の段、足利館奥御殿の段>)と最後に五段目が加わって完成形…という訳でもなく四段目には今回省かれた[道行似合の女夫丸]と[和田別所化生屋敷の段]が<景勝上使の段>に先立つ。

なので、18年の公演と今回を合わせても、「全段」というには、抜けが多いのだけど、おそらく、二、三、四段目(のうちの<景勝上使の段>以降)を観れば、「本朝廿四孝」のほぼ全容が理解できる…らしい。

●感想…と言っても、とにかく、筋が頭の中で筋が繋がらない。特に今回は途中の三段目が抜けているので、解説など読みながら怪しい記憶と格闘したが難しい。

ただ、今回30年ぶりに上演されたという「道三最後の段」を観て、この複雑な戦国絵巻の争いの構図がぼんやりとではあるが、分かった。

ミステリー小説のように、重要な設定が最後までお客には隠されているのでアンフェアな感じもするが、それが明かされる大団円でなるほど、全てのエピソードがこうして繋がるのか、と合点した。

まる1日をかけて、あるいは、短い間隔で全段を観ることができたら、作者が仕掛けた壮大な物語を楽しむことができるだろう。

♪2022-194/♪国立劇場-132022年9月5日月曜日

未来へつなぐ国立劇場プロジェクト 初代国立劇場さよなら公演 第一部「碁太平記白石噺」田植の段/逆井村の段

2022年5月8日日曜日

豊竹咲太夫文化功労者顕彰記念 文楽座命名150年 文楽公演第Ⅱ部

2021年12月6日月曜日

国立劇場第53回 文楽鑑賞教室 「新版歌祭文」野崎村の段

2021-12-06@国立劇場

●解説 文楽の魅力

吉田簑太郎

●新版歌祭文(しんぱんうたざいもん)

野崎村の段

中 豊竹亘太夫/鶴澤寛太郎

前 豊竹芳穂太夫/野澤勝平

後 豊竹藤太夫/鶴澤藤蔵

ツレ 鶴澤清允

************************

人形役割

娘おみつ⇒ 吉田一輔

祭文売り⇒ 吉田和馬

親久作⇒ 吉田玉也

手代小助⇒ 吉田玉誉

丁稚久松⇒ 吉田清五郎

娘お染⇒ 桐竹紋臣

下女およし⇒ 豊松清之助

駕籠屋⇒ 吉田玉延

駕籠屋⇒ 吉田玉征

母おかつ⇒ 吉田簑太郎

鑑賞教室として開催。20分程初心者向け解説付き。

本演目は歌舞伎でも文楽でもしばしば取り上げられるが、歌舞伎と異なり、文楽では「野崎村の段」のみが上演される。所謂「お染・久松」の物語だ。

本篇では恋に狂った若い2人の先行きは描かれないが、心中する話だ。

久松の育ての親久作は、久松を兄妹同然に育ったおみつと夫婦にするつもり。

しかし、久松は大坂で奉公した店の娘お染と身分違いの恋をする。

その奉公先で未実の罪を着せられ、クビになった久松は野崎村の久作の元に戻される。それを追って、お染も大坂から野崎村へ。

この三角関係はお染の親も知ることになり、仲を割かれて野崎村を、お染は船で、久松は籠で後にし大坂に戻される。

後に残った可哀想なおみつは尼に。

燃え上がった恋心だけでは世間は渡れない。

何だか、最近世を賑わしたような話だが、素材となった実話では心中することを知っているからこのモヤモヤとした話もなんとか腹に収まる。

最後の陸路/水路での2人の道行で、今回初めて気づいた。

籠かきと船頭は登場するが、お染久松は登場しない。

夫々乗り物の中にいて、姿は見えない。

最終幕ではこの人夫達が主人公なのだ。

汗を拭き、手ぬぐいを搾り、竿を突き、竿を水に落とし、その様子の滑稽なこと。

モヤモヤした色恋話は、このようにして幕引きをするのだ。

いや、うまく考えた構成だ。かくしてスト〜ンと腑に落ちた。

2021年9月5日日曜日

国立劇場開場55周年記念 人形浄瑠璃文楽 令和3年9月公演第Ⅲ部

2021年2月17日水曜日

鶴澤清治文化功労者顕彰記念 人形浄瑠璃文楽 令和3年3月公演第Ⅱ部

2021-02-17@国立劇場

●曲輪文章 (くるわぶんしょう)*吉田屋の段

●菅原伝授手習鑑 (すがわらでんじゅてならいかがみ)

寺入りの段

寺子屋の段

*「文章」は「文」+「章」の1文字

睦太夫/勝平/錦吾/咲太夫/織太夫/藤太夫/南都太夫/咲寿太夫/燕三/燕二郎

勘次郎/玉彦/勘助/勘壽/紋秀/紋吉/玉男/簑助/清十郎〜

-----------------------------------------------------

希太夫/清馗/呂太夫/清介/藤太夫/清友

清之助/玉翔/清五郎/簑二郎/蓑之/簑太郎/玉也/玉輝/玉助/玉誉〜

2本立て。

最初は「曲輪文章(くるわぶんしょう)」。

正確には「文」と「章」はへんとつくりで1文字で表されるが、そんなフォントはない。

因みに同じ話を歌舞伎では「廓文章」と書く。

なんで無理やり作った文字を使うのか?

調べたら、どうやら験担ぎらしい。

3文字(奇数)にする為のようだ。

そういえば、他の演目は全て字数が奇数だ。

そして、題名にはほとんど仮名を使わないにもかかわらず「冥途の飛脚」などは「冥土飛脚」で良さそうなものだが、それでは偶数なので敢えて「の」を入れて5文字にしている。

偶数は2で割れるので席を割るに繋がり、これを嫌うのだそうだ。

落ちぶれてなお未練な夕霧に会いに恥を忍んで吉田屋へ。

1年ぶりの再会に夕霧は喜ぶも、伊左衛門は不貞腐れ、拗ねて、甘えて、え〜いあほらしや!

1時間ほどの短い話だが太夫が6人で登場人物を語り分ける様は豪華なこと。

2本目はお馴染み「菅原伝授手習鑑」から「寺入り」、「寺子屋」の段。

本心を偽って敵方に仕えた松王丸とその妻の、これほど残酷なことが他にあろうかという極大悲劇。

息子の亡骸をいろは歌に擬えた名文句で野辺の送り(いろは送り)は何度観ても聴いても、突き刺さる。

♪2021-012/♪国立劇場-01

2020年9月22日火曜日

人形浄瑠璃文楽令和2年9月公演第Ⅱ部

2020-09-22 @国立劇場

鑓の権三重帷子 (やりのごんざかさねかたびら)

浜の宮馬場の段

藤太夫/團七

浅香市之進留守宅の段

織太夫/藤蔵・清允(琴)

数寄屋の段

切 咲太夫/燕三

伏見京橋妻敵討の段

三輪太夫・芳穂太夫・小住太夫・

亘太夫・碩太夫/清友・團吾・友之助・清公

人形役割

笹野権三⇒玉男

川側伴之氶⇒文司

岩木忠太兵衛⇒玉輝

女房おさゐ⇒和生

浅香市之進⇒玉佳

ほか

2月以来7月ぶりの再開文楽公演は1日4部公演に。第4部は鑑賞教室なので実質は3公演と、まあこれまでも無かった訳ではないが、各部間の待ち時間が1時間以上に延びて、本篇は1時間半〜2時間弱とえらく短くなった。料金は少し安くなったが、時間単価は高くなりぬ。

第2部は「鑓の権三重帷子」で初見。東京では11年ぶりの上演。

近松三大姦通ものの一つだそうな。これは実に面白かった。

そんなつもりは毛頭なけれどちょっとした偶然が重なって、権三と茶道師匠の女房おさゐは姦通を疑われ、疑いを晴らすことなく師匠による妻敵討ちにあう途を選択する。

その喧騒を背景に江戸から帰ったおさゐの夫の手にかかり2人は彼らなりの本望を遂げ、何もなかったかのように祭りは続く。

粋な終わり方にだ。

2人は姦通などしなかった。

が、その後の道行きで両者は深い仲になったのではないか。

それらしき行動も台詞も一切ないが、それを感じさせるところが艶かしい。そうでなくちゃ言い訳もせずに、心中もせずに、おさゐの夫の名誉の為に、妻(め)敵討ち(妻を奪った男を成敗する)を待つなんてたまらないからなあ…と思うのは下衆な感性かな。

♪2020-054/♪国立劇場-05

2020年2月12日水曜日

人形浄瑠璃文楽令和2年2月公演第Ⅲ部

2019年11月19日火曜日

国立文楽劇場開場35周年記念11月文楽公演 通し狂言「仮名手本忠臣蔵」第Ⅲ部

通し狂言 仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)

八段目から十一段目まで 4時間30分(正味3時間50分)

八段目 道行旅路の嫁入

津駒太夫・織太夫・南都太夫・亘太夫・碩太夫/

宗助・清志郎・寛太郎・錦吾・燕二郎

九段目 雪転しの段-山科閑居の段

芳穂太夫/勝平

前 千歳太夫/富助

後 藤太夫/藤蔵

十段目 天河屋の段

口 小住太夫/寛太郎

奥 靖太夫/錦糸

十一段目 花水橋引揚より光明寺焼香の段

睦太夫・津國太夫・咲寿太夫・碩太夫/清𠀋

人形役割

妻戸無瀬⇒和生

娘小浪⇒一輔

大星由良助⇒玉男

妻お石⇒勘彌

大星力弥⇒玉佳

加古川本蔵⇒勘十郎

天川屋義平⇒玉也

原郷右衛門⇒分司

矢間十太郎⇒勘一

寺岡平右衛門⇒簑太郎

桃井若狭之助⇒玉志

ほか

3年前に国立劇場開場50周年記念の「仮名手本忠臣蔵」…2部構成の11段通しを観たのが、恥ずかしながらナマ文楽の最初で、これで嵌ってしまった。

その後は東京の公演は1回も欠かさず。今年は大阪遠征も3回・4公演を楽しんだ。

今年の3部構成の忠臣蔵も今回で全段終幕。

本場大阪では、国立文楽劇場開場35周年行事として時間をたっぷりかけたので、東京では演らなかった2段目冒頭、力弥使者の段と11段目の最後の最後、光明寺焼香の段も観られて良かった。

やはり焼香の段は泣かせる場面だ。花水川引き揚げで終わるよりカタルシスが得られて満足感が高い。

この本格的全段通し、次回はいつか。

もう一度くらい観たいね。

3回皆勤賞で手拭GET。

♪2019-182/♪国立文楽劇場-3

2019年9月21日土曜日

人形浄瑠璃文楽令和元年09月公演 第2部

嬢景清八嶋日記(むすめかげきよやしまにっき)

花菱屋の段

織太夫/清介

日向嶋の段

千歳太夫/富助

人形役割

花菱屋女房⇒文昇

花菱屋長⇒玉輝

肝煎左治太夫⇒簑二郎

娘糸滝(花菱屋)⇒簑紫郎

悪七兵衛景清⇒玉男

娘糸滝(日向嶋)⇒簑助

ほか

艶容女舞衣(はですがたおんなまいぎぬ)

酒屋の段

靖太夫/錦糸

藤太夫/清友

津駒太夫/藤蔵

道行霜夜の千日

睦太夫・南都太夫・咲寿太夫・

碩太夫・文字栄太夫/

勝平・清馗・友之助・清公・清允

人形役割

半兵衛女房⇒簑一郎

美濃屋三勝⇒一輔

舅半兵衛⇒玉志

親宗岸や玉也

嫁お園⇒清十郎

茜屋半七⇒玉助

ほか

①嬢景清八嶋日記(むすめかげきよやしまにっき)

忠義一徹が仇で日向嶋に流された平家の武将・景清の元に父の仕官の費用を持参する娘糸滝との再会。しかし景清は武士の矜持が邪魔をして娘を蹴散らすように追い返す。

後で、そのお金は我が身を売って拵えたものであると知り既に岸を離れた糸滝の船に向かって「ヤレその子は売るまじ。娘よ、船よ返せ、戻せ」と慟哭。

このくだり、千歳大夫の叫びとも聞こえる渾身の義太夫が日本人DNAを鷲掴みにして胸を締め付ける(日向嶋の段)。

前段の「花菱屋の段」も、身を売らなければならなくなった糸滝の話に、店の面々が厚い情愛を寄せるところが、これまた胸が熱くなる。

②艶容女舞衣(はですがたおんなまいぎぬ)

茜屋の若主人半七は女房お園を迎える前から芸者三勝に入れ上げ子供まで設けていたが、ひょんなことから恋敵を殺してしまう。その罪を被った父半兵衛、心ならずも離縁されたお園、行き詰まった半七と三勝は我が子をそっと半兵衛らに託し、霜の夜、自害する。

冒頭「酒屋の段」。店の留守を任された丁稚の能天気さ。そこに酒を買いに来た子連れの女。頼まれて酒を運んでやる丁稚。この謎めいた場面から始まる。

半兵衛が代官所から戻り、丁稚がなぜか子供を背負って店に戻る。そこに離縁されたお園が父親とともに茜屋を訪ねてから話は急展開し、引き込まれる。

ただ、この時点でも半七・三勝は登場しないというのが凝った作劇で面白い。

実話に基づいているというが、誰一人真の悪人はいないのに、歯車が少し欠けたか、登場人物の人生を狂わせてゆく人間の情のおかしさ。

♪2019-143/♪国立劇場-12

2019年8月1日木曜日

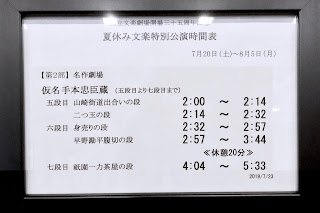

国立文楽劇場開場35周年記念夏休み文楽特別公演 通し狂言「仮名手本忠臣蔵」第Ⅰ部

通し狂言 仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)五段目から七段目まで

4時間18分(正味3時間33分)

五段目 山崎街道出合いの段

小住大夫・勝平

二つ玉の段

靖太夫・錦糸・燕二郎

六段目 身売りの段

咲太夫・燕三

早野勘平腹切の段

呂勢太夫・清治

七段目 祇園一力茶屋の段

由良助⇒呂太夫

力弥⇒咲寿太夫

十太郎⇒津国太夫

喜多八⇒文字栄大夫

弥五郎⇒芳穂太夫

仲居⇒亘太夫

おかる⇒津駒太夫

仲居⇒碩太夫

一力亭主⇒南都太夫

伴内⇒希太夫

九太夫⇒三輪太夫

平右衛門⇒藤太夫

前 宗助

後 清友

人形役割

早野勘平⇒和生

千崎弥五郎⇒玉勢

百姓与市兵衛⇒亀次

斧定九郎⇒玉輝

女房おかる⇒一輔

与市兵衛女房⇒簑二郎

一文字屋才兵衛⇒簑太郎

原郷右衛門⇒玉也

斧九大夫⇒勘壽

鷺坂伴内⇒文司

矢間十太郎⇒紋吉

大星由良之助⇒勘十郎

寺岡平右衛門⇒玉助

大星力弥⇒玉翔

遊女おかる⇒簑助

4月公演に続いて第2弾。今回は、五段目から七段目まで。

大序(一段目)から四段目までは、侍たちの四角四面の意地の張り合いのような物語だが、五段目〜六段目は、農家や商家の人々の人情話で、これがなかなか面白い。

五、六段目の主役は早野勘平(萱野三平重実がモデルと言われている。)だ。

彼氏、善良で忠義の男なのだが、ちょいとうっかりミスが多い。ほんのささいな失敗から不運が不運を呼んで、岳父を亡くし、恋女房は遊女に身売りし、挙句、自分は早まって腹を切ることになる。

ここは人間国宝に内定している咲太夫の名調子だったが、なんだか、一段とありがたく聴こえた。

おかるがその身を売られた後に、勘平が切腹をしたので、おかるはその事情を知らずに遊女として祇園「一力」で働いている。

七段目は、全段の中で、一番面白いかもしれない。

「一力」で放蕩を尽くす由良助の元に敵も味方も彼の本心を探りにくる。容易なことで内心を明かさない駆け引きがまずは面白い。

判官(内匠頭)の妻・顔世御前から由良助宛の密書を、ひょんなことからおかるは盗み見してしまう。それを知った由良助はおかるを身請けしてやるという。喜ぶおかるだが、おかるの兄・足軽の平右衛門は、それを聞いて由良助の仇討ちの決意を読み取り、おかるは密書を見た為に殺されるのだと説く。

驚くおかるに、亭主の勘平は切腹し、父親は殺されたことを伝え、「その命、兄にくれ!その命と引き換えに仇討ちの仲間に入れてもらえるよう嘆願する」と切りかかる。もはや、生きる希望を失ったおかるは兄の望みが叶うならと命を差し出すその刹那、陰で聞いていた由良助が平右衛門の覚悟のほどを知り、刀を納めさせ、平右衛門の仇討ち参加を許す。

と、ざっと書いたが、実際はこの段だけで1時間半もある。

いろんなエピソードがあって見どころ、聴きどころ満載。よくぞ、こんな面白い話を作ったものだと思う。

次回公演は11月だ。これで全段完了。また、行かねばなるまい。