2023-11-11 @日生劇場

指揮:沼尻竜典

演出:粟國淳(日生劇場芸術参与)

美術/衣裳:アレッサンドロ・チャンマルーギ

照明:大島祐夫(A.S.G)

振付/ステージング:広崎うらん

マクベス⇒今井俊輔(大沼徹)

マクベス夫人⇒田崎尚美(岡田昌子)

バンクォー⇒伊藤貴之(妻屋秀和)

マクダフ⇒宮里直樹(大槻孝志)

マルコム⇒村上公太(髙畠伸吾)

侍女⇒森季子(藤井麻美)

マクベスの従者/医師/刺客/伝令(4役)⇒後藤春馬/金子慧一(両日)*

*1日2役ずつ、交互に出演

( )12日

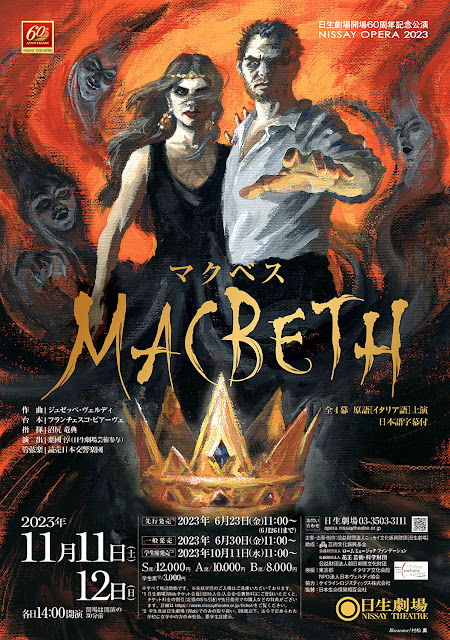

オペラ『マクベス』

全4幕(原語[イタリア語]上演・日本語字幕付) 新制作

作曲:ジュゼッペ・ヴェルディ

台本:フランチェスコ・ピアーヴェ

原作:ウィリアム・シェイクスピア

予定上演時間:2時間50分

第Ⅰ-Ⅱ幕 85分

休憩 25分

第Ⅲ-Ⅳ幕 60分

NISSAY OPERA 2023は今年60周年記念。その第2弾。

「マクベス」は事実にインスパイアされた物語だそうだが、「歴史物語」には「今」に通ずる普遍性が読み取れるからこそ、面白いのだろう。今日は特にそれを感じた。

魔女や亡霊の『予言』は本来戯言のようなもので、マクベスが信じなければ…夫人に唆されて行動を起こさなければ悲劇は起こらなかった。しかし、権力への誘惑に抗しきれない弱さが、次々と『予言』を成就させることとなり、ついには自滅する。

マクベスは善意の人・国王を殺したことで周囲の実力者たちを敵に回すこととなり、スコットランドは戦乱に塗れる。

その最終幕冒頭は、戦乱から逃れようとする民衆の嘆きが表現される。

ここで、ハタと思った。

『予言』ならぬ『預言』によって与えられるという「約束の地」を巡る争いが、今、パレスチナでまたもや現実化し、多くの民衆が戦禍に苦しんでいるのは、無理にでも『預言』を実現させようとする権力の争いだ。なるほど、「歴史物語」が「今」に重なった。

この物語は『予言』がキーワードとなって、筋が分かりやすい。原作戯曲も読み易いし、黒澤版マクベス「蜘蛛の巣城」も面白いし、オペラ版も、実は!本当は!ちゃんとやれば!面白い。

沼さん率いる読響は、今日は狭いピットでやむを得ないのだけど、響が薄い。

歌手陣も一部に(高音担当!)低域で音がふらつく場面があった。まあ、明日はキャストが変わるけど。

簡素でセンス溢れた舞台美術はいい。でも暗すぎ。

何より、犯罪的によろしくないのは、全4幕を通じて全編、全面紗幕を使ったことだ。

舞台全面・全幕・紗幕というのは《演出の完全放棄》だ。

紗幕は、時に効果を発する(プロジェクションマッピングの投影や序幕的効果等)が、最初から最後まで紗幕で舞台を遮るのは演出放棄だ。お客はずーっと鬱陶しい舞台を見なくてはいけない。声楽が僅かとはいえ損なわれる。

主要キャストが2-3度紗幕の外(客席側)で歌う場面がある。その時は、すっきりクッキリで声もよく通り輝いて聴こえる(客席に僅かながら近いというせいもあるだろうが)。

全編紗幕で見せたいのなら、観客にサングラスを配れよ!

そんなものかけて観るお客は1人もいないだろう。

そういうバカな演出だ。

ゼッフィレッリの「アイーダ」@新国立劇場も、全編・紗幕という暴挙で腹立たしいが、近年、演出に工夫をせず、安易に紗幕で楽しようとする演出家が増えてきたのが残念だ。いや、金返せっつうの!

2023-193/♪日生劇場-02