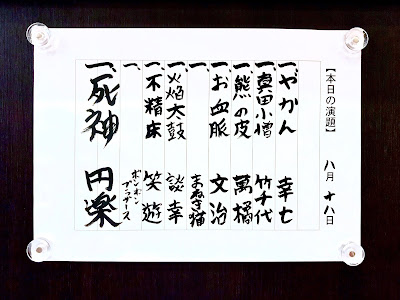

2019-08-18@国立演芸場

落語 桂竹千代⇒真田小僧

落語 三遊亭萬橘⇒熊の皮

落語 桂文治⇒お血脈

ものまね 江戸家まねき猫

落語 立川談幸⇒火焔太鼓

-仲入り-

落語 三遊亭笑遊⇒無精床

曲芸 ボンボンブラザース

落語 三遊亭圓楽⇒死神

昨年までの8月中席は歌丸がトリを務めていたが、師匠亡き後は圓楽に回ってきたそうだ。その圓楽も肺がんの後は脳腫瘍で療養中。病院からの一時外出の形で高座に復帰したのだそうな。

口跡に不安があるようで、通常の高座用のマイクの他に、襟元にピンマイクも付けて口演したが、よく通る声で、病人とは思えない。

落語の演目は事前には決まっておらず、その日の様子を見て噺を決めるのが普通だが、今回は、歌丸もそうであったように、事前に5つの古典大作を予告して、その中から日替わりで演じているらしい。それで今日は、皮肉にも「死神」を演じた。

意欲は立派だが、出来はまずまず。

ほかに、三遊亭笑遊は高座に上がっただけでもうおかしい。天性の落語家だ。

曲芸のボンボンブラザーズは毎度毎度やることは同じ。大して難度は高くないと思うが、それでもおかしくて楽しませる。

♪2019-121/♪国立演芸場-11

2019年8月18日日曜日

2018年4月11日水曜日

国立演芸場4月中席

2018-04-11@国立演芸場

落語 桂夏丸⇒玄関の扉

落語 三遊亭遊雀⇒蛙茶番

落語 桂竹丸⇒西郷隆盛

漫才 Wモアモア

落語 三遊亭圓楽⇒禁酒番屋

―仲入り―

落語 瀧川鯉昇⇒千早ふる

俗曲 桧山うめ吉

落語 桂歌丸⇒小間物屋政談

今月の中席はトリに歌丸が登場だ。と言っても前日ではなく、奇数日だけ。健康上の理由かどうかは分からない。何であれ、同じ行くなら歌丸の落語を聴きたい…と思う人が大勢いて、今日初日は満員御礼だった。普段なら、お気に入りの席に座れるのだけど、今回も発売初日の発売時刻からチケットセンターにアプローチしたがその指定席が取れず、だいぶ後ろだった。

歌丸師匠、もう随分前から、高座に上がる際は歩いて登場しない。その前の出し物で一旦幕が降り、その間に前座などに運ばれてくるのだろう。幕があがると、鼻には酸素吸入チューブを付けた骨皮筋衛門のようなちっちゃくなった師匠が、目だけギョロつかせてちょこんと座っている姿も気の毒なくらいだ。

このところ入退院を繰り返しているので、さあ、いつまで持つか、というのが、その日の噺家たちの笑いのネタにされたりしているが、観客の方も、もし今日の高座で他をれたら、記念になるなあ〜などという不謹慎な興味で駆けつけているのも、大入り満席の中にはいるだろうな。

今日の歌丸の演目だけは事前に公表されていて、45分も要する大作「小間物屋政談」だった。ナマで聴くのは初めてだったし、歌丸の飾りっ気のない淡々とした枯れた語り口は好きで、大いに楽しみにしていたが、終わってみると、どうもイマイチのできだった。ご本人も季節の変わり目は特にしんどくて話しづらいと前口上で断っていたが、そんな体調も災いしたのかもしれない。長い話だから、うまくメリハリが付いたら最後の大岡裁きで聴いているものもホッと気持ちが暖かくなる仕掛けだが、どうも淡々とし過ぎたきらいがある。

とはいえ、噺家に定年はないのだから、健康に留意して、まだまだ色んな噺を聴かせてほしいものだ。

他の演目では、

圓楽はいつも下手くそだ。人間性の問題ではないか。

鯉昇はそこそこ面白い。もうこれ以上巧くはならないような気がするが、これくらいなら及第点。

うめ吉姐さんは、語りにはとぼけたおかしさがあるが、肝心の小唄・新内などになると声が小さすぎてダメだ。マイクを使っていても聴き取りにくい。

♪2018-038/♪国立演芸場-06

落語 桂夏丸⇒玄関の扉

落語 三遊亭遊雀⇒蛙茶番

落語 桂竹丸⇒西郷隆盛

漫才 Wモアモア

落語 三遊亭圓楽⇒禁酒番屋

―仲入り―

落語 瀧川鯉昇⇒千早ふる

俗曲 桧山うめ吉

落語 桂歌丸⇒小間物屋政談

今月の中席はトリに歌丸が登場だ。と言っても前日ではなく、奇数日だけ。健康上の理由かどうかは分からない。何であれ、同じ行くなら歌丸の落語を聴きたい…と思う人が大勢いて、今日初日は満員御礼だった。普段なら、お気に入りの席に座れるのだけど、今回も発売初日の発売時刻からチケットセンターにアプローチしたがその指定席が取れず、だいぶ後ろだった。

歌丸師匠、もう随分前から、高座に上がる際は歩いて登場しない。その前の出し物で一旦幕が降り、その間に前座などに運ばれてくるのだろう。幕があがると、鼻には酸素吸入チューブを付けた骨皮筋衛門のようなちっちゃくなった師匠が、目だけギョロつかせてちょこんと座っている姿も気の毒なくらいだ。

今日の歌丸の演目だけは事前に公表されていて、45分も要する大作「小間物屋政談」だった。ナマで聴くのは初めてだったし、歌丸の飾りっ気のない淡々とした枯れた語り口は好きで、大いに楽しみにしていたが、終わってみると、どうもイマイチのできだった。ご本人も季節の変わり目は特にしんどくて話しづらいと前口上で断っていたが、そんな体調も災いしたのかもしれない。長い話だから、うまくメリハリが付いたら最後の大岡裁きで聴いているものもホッと気持ちが暖かくなる仕掛けだが、どうも淡々とし過ぎたきらいがある。

とはいえ、噺家に定年はないのだから、健康に留意して、まだまだ色んな噺を聴かせてほしいものだ。

他の演目では、

圓楽はいつも下手くそだ。人間性の問題ではないか。

鯉昇はそこそこ面白い。もうこれ以上巧くはならないような気がするが、これくらいなら及第点。

うめ吉姐さんは、語りにはとぼけたおかしさがあるが、肝心の小唄・新内などになると声が小さすぎてダメだ。マイクを使っていても聴き取りにくい。

♪2018-038/♪国立演芸場-06

2016年8月15日月曜日

国立演芸場8月中席 桂歌丸噺家生活六十五周年記念公演

2016-08-15 @国立演芸場

落語 笑福亭茶光⇒色事根問

歌謡漫談 東京ボーイズ

落語 春風亭昇々⇒最終試験

落語 桂文治⇒鈴ヶ森

落語 桂歌春⇒九官鳥

落語 三遊亭小遊三⇒代わり目

―仲入り―

座談

落語 三遊亭圓楽⇒行ったり来たり

ものまね 江戸家まねき猫

落語 桂歌丸⇒江島屋怪談<三遊亭圓朝作 鏡ヶ池操松影から>

今月の中席は桂歌丸噺家生活六十五周年記念公演ということで、チケットは発売初日から殆どが売れていてお気に入りの席が取れなかった。

中席が始まる少し前に持病が悪化して入院したというニュースが流れて心配したが、初日から舞台復帰したので一安心。

今日も満員御礼でおそらく楽日まで席は埋まっているのだろう。

歌丸のほかにも不倫問題でいっとき騒がれた六代目圓楽、小遊三など芸達者が揃った舞台だったが、中身はどうかな。

いまいち乗れなかった。

歌丸師匠の演目は、記念公演ということからか(普段の寄席は始まってみないと演目が分からないのだけど)、全期間を通じて予め演目が決まっており、「江島屋怪談」一本だ。

これは初めて聴いたが、圓朝(牡丹燈籠、真景累ヶ淵などの作者)の作による文字どおり怪談だ。

語り口はうまいね。

病み上がりとも思えない声量がある。発音は丁寧で聴き取りやすい楷書のような日本語だ。

舞台照明も話に合わせて変化し、中盤からは客席の照明も落ちて暗くなり、歌丸師匠が、そのままでも幽霊のような体躯(体重じは35~6Kgだそうだ。)だが、ますますこの世の人ではなくなって一段と気味悪くなってドキッとさせられた。

♪2016-113/♪国立演芸場-09