2025年7月5日土曜日

日本フィルハーモニー交響楽団 第409回横浜定期演奏会

2024年9月15日日曜日

日フィル第406回名曲コンサート

2024年6月8日土曜日

NHK交響楽団2013回A定期 06月公演

2023年4月22日土曜日

日本フィルハーモニー交響楽団 第386回横浜定期演奏会

2022年9月25日日曜日

名曲全集第179回 原田慶太楼が誘う、吉松隆の世界

2022年8月11日木曜日

フェスタサマーミューザ2022 東京交響楽団フィナーレコンサート ≪故郷はシェイクスピア、そして映画≫

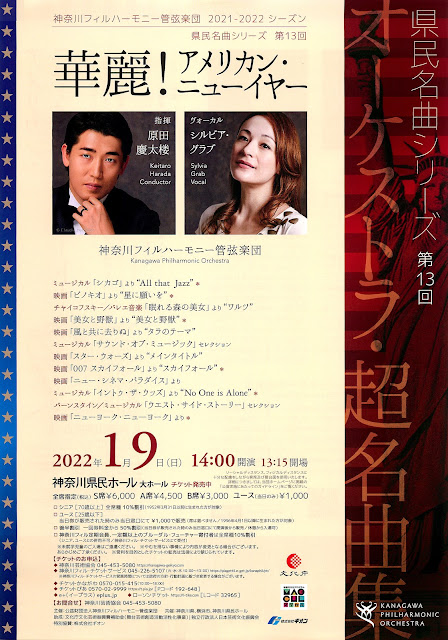

2022年1月9日日曜日

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 県民名曲シリーズ第13回〜華麗!アメリカン・ニューイヤー

2022-01-04 @県民ホール

原田慶太楼:指揮

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

シルビア・グラブ:歌#

ミュージカル「シカゴ」から<All that Jazz>#

映画「ピノキオ」から<星に願いを>#

チャイコフスキー:バレエ音楽「眠れる森の美女」から<ワルツ>

映画「美女と野獣」から<美女と野獣>#

映画「風と共に去りぬ」から<タラのテーマ>

ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」セレクション

映画「スター・ウォーズ」から<メインタイトル>

映画「007スカイフォール」から<スカイフォール>#

映画「ニュー・シネマ・パラダイス」から

ミュージカル「イントゥ・ザ・ウッズ」から<No One is Alone>#

バパーンスタイン:ミュージカル「ウエスト・サイド・ストーリー」セレクション

映画「ニューヨーク・ニューヨーク」から#

----アンコール----

スーザ:星条旗よ永遠なれ

うち6曲をシルビア・グラブ(…って知らないよ…)が歌った。

歌は舞台両端の大型🔊で拡声。オペラ歌手なら埋もれなかったろうが普段から🎤使っている人に70人近いオケをバックにナマは無理だったろう。無理せず拡声装置を使ったのは正解。

オケは弦12-10-8-6-5だが、管打+鍵盤が多いのでオケ全体としては70人前後?

実に明瞭でメリハリの効いた音楽の釣瓶撃ちだ。

近年の神フィルの実力は毎回ハズレなしの出来栄えから十分分かっているけど、それにしても見事な演奏に、ひょっとしてオケも🎤&🔊で拡声しているのか?

休憩時に、客席最後列でコンソールを調整していた音響技師に訊いてみたが、オケの音は🎤で集音しているがそれは歌手の足元のモニターから流す為で、オケの音は拡声していないと仰る。

なおも疑り深い僕は、神フィルの担当者にも確認したがやはり生演奏だという。

これは驚いたよ。

まるで電気拡声しているような音圧と明瞭さ。

昨日、1列前の同番号席で日フィルを聴いた。楽しいコンサートではあったが、もう、演奏レベルが違う。

曲目の性格の違いもあるけど、神フィルの合奏力は見事なものだ。

因みにN響、過去の神フィル含むいろんなオケで「Star Wars Main title」を聴いてきたが、一番上等の出来。神フィル恐るべし!

アンコールが「星条旗よ永遠なれ」で、MCも上手な慶太楼氏は客席にも手拍子を求めご機嫌の様子。

この曲のトリオはピッコロによる煌びやかなオブリガートが有名だが、ここではフルートの3人がピッコロに持ち替え、立って奏した。

もうその瞬間、ゾクゾクと震えがきた。

今も頭の中であのオブリガートが鳴っている。

♪2022-004/♪県民ホール-02

2021年9月18日土曜日

名曲全集第169回 原田慶太楼が誘う、ヴォーン・ウィリアムズ

2021-09-18 @ミューザ川崎シンフォニーホール

原田慶太楼:指揮

東京交響楽団

東響コーラス*

ソプラノ:小林沙羅*

バリトン:大西宇宙*

ヴォーン・ウィリアムズ:グリーンスリーヴスによる幻想曲

ヴォーン・ウィリアムズ(ジェイコブ編):イギリス民謡組曲

ヴォーン・ウィリアムズ:海の交響曲*

今日の弦は16型。

独唱2人に合唱が約80人(一部交代で+40人)という大所帯だった。

不満は後で書くとしてまずは見事な演奏だった。

目下のところ今年最大のイベントだ。

前座の同じヴォーン・ウィリアムズの「グリーンスリーヴスによる幻想曲」と「イギリス民謡組曲」は大好きな曲だ。

特に後者は題名どおり郷愁を唆る英国民謡の旋律が心地よい。

明治時代に英国から輸入した「蛍の光」や「故郷の空」等の5音音階を中心とする旋律が日本人のDNAに染み込んでいるのかもしれない。

ただ、1-2曲目を続けて演奏したので2-1が1の終曲と勘違いした人が多く、あちこちで拍手が起こったが、「イギリス民謡組曲」も吹奏楽経験者を別とすれば一般には馴染みの少ない曲だからやむを得ない。

メインディッシュの「海の交響曲」の出来の良さには驚いた。

冒頭のオケと合唱の強奏で気持ちを持ってゆかれ、そのまま、最後まで緊張感が続いた。

東響もノーミス(?)でお見事。

もちろん慶太楼氏のタクトも良かったので、この大曲を仕上げる過程で指揮者・オケ両者の信頼関係がますます深まったろう。同慶の至りだ。

不満は、相変わらずのマスク!

指揮・独唱・コンマス・管以外…つまり弦と打の全員がマスク。合唱もマスク。マスクだらけだ。さらに、その為か、合唱は生ではなく電気増幅を使った。これがもう残念無念。40人もいるのだから拡声する必要はなかったのではないか。マスクも必要性が分からない!

♪2021-099/♪ミューザ川崎シンフォニーホール-31

2020年12月20日日曜日

神奈川フィルハーモニー管弦楽団定期演奏会 県民ホール名曲シリーズ 第9回

2020-12-20 @県民ホール

原田慶太楼:指揮

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

OBSESSION (ピアノ:三舩優子×ドラム:堀越彰)*

ガーシュウィン:パリのアメリカ人

D.エリントン:黒と茶とベージュ

ガーシュウィン:ラプソディー・イン・ブルー*

チャイコフスキー:

バレエ組曲「くるみ割り人形」Op.71aから

序曲(D.エリントン編曲)

葦笛の踊り(同)

ロシアの踊り(原曲)

花のワルツ(原曲&D.エリントン編曲)

中国の踊り(原曲)

行進曲(D.エリントン編曲)

D.エリントン(大橋晃一編):A列車で行こう

久しぶりの県民ホール。

今回のプログラムは中途半端なシンフォニック・JAZZだ。

ガーシュイン+D.エリントンにチャイコが少し混じった。

いずれも聴き馴染んだ作品ばかりだし、軽くて調子の良い音楽を楽しんだ。

原田慶太楼はお客の乗せ方が巧い。

欲を言えば、せっかくA列車をやるなら、ここにも三舩のピアノが欲しかったな。

原田の指揮はN響2回と今回の3度目だが「ラプソ〜」は2度目だ。

まだ、本格的なドイツ音楽を聴いていない。

いずれ色々聴くことになるだろう。

前回、N響「新世界」で見せたセンスを楽しみにしておこう。

♪2020-096/♪県民ホール-03

2020年11月20日金曜日

NHK交響楽団 11月公演

2020-11-20 @東京芸術劇場大ホール

原田慶太楼:指揮

NHK交響楽団

神尾真由子:バイオリン*

コリリャーノ:航海 (弦楽合奏)

バーバー:バイオリン協奏曲 作品14*

ドボルザーク: 交響曲第9番ホ短調 作品95「新世界から」

-----Enc---------------

エルンスト:「魔王」による大奇想曲 Op.26*

コリリャーノ:弦楽版「航海」は初聴き。

前回のNHKホールで聴いたJ.S.バッハのオルガン曲の弦楽合奏に比べるとずいぶん綺麗な音だ。

楽しみは神尾真由子。

バーバーのバイオリン協奏曲だったが、如何せん本日はあまり良席とは言えず、独奏バイオリンがオケに埋没する部分もあった。

しかし、アンコールで弾いたエルンスト:「魔王」では流石の腕前を感じた。

さて、メインは…。

今月13日新日フィル、15日都響に続いて3回目の「新世界」で、もうすっかり「日常世界」だよ。

都響も良かったが流石にN響。迫力の中にも透明感がある。

原田慶太楼の音作りも細部にこだわって独自の音楽になっていた。N響も受けてたって注文に応えるところがプロフェッショナルだ。

1-2楽章間はほんの一呼吸で、3-4楽章間はアタッカで続けたのは新しく気持ちが良かった。

この人がN響に新しい風を吹き込むかもしれない。

ただし、終楽章のテンポの変化は如何なものか。

オケはいい音を出しているのに指揮者の構成感に僕の感覚が付いてゆけない。隔靴掻痒の感で聴いていたよ。

♪2020-081/♪東京芸術劇場大ホール-02

2019年8月3日土曜日

フェスタサマーミューザ2019 NHK交響楽団 ≪注目のマエストロと楽しむ名曲ツアー≫

原田慶太楼:指揮

NHK交響楽団

反田恭平:ピアノ*

ヴェルディ:歌劇「運命の力」序曲

ガーシュウィン:ラプソディ・イン・ブルー*

ボロディン:歌劇「イーゴリ公」から だったん人の踊り

ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ

ブラームス:ハンガリー舞曲第1番、第5番、第6番

エルガー:行進曲「威風堂々」第1番

-----------------

ショパン:子犬のワルツ*

ヒナステラ:バレエ組曲「エスタンシア」から「マランボ」

7月28日の新日フィル+小川典子の際はホールの響きが良く、特にピアノの音に端的に表れていたが、今日もオーケストラとピアノの組み合わせがあったので、どんなものか、楽しみにしていたが、ホールもピアノも格別悪くはないけど、格別良くもないフツーの響きで残念だった。

7月28日の新日フィル+小川典子の際はホールの響きが良く、特にピアノの音に端的に表れていたが、今日もオーケストラとピアノの組み合わせがあったので、どんなものか、楽しみにしていたが、ホールもピアノも格別悪くはないけど、格別良くもないフツーの響きで残念だった。演奏者の問題ではなくホールの問題だ。

満席に近い客席が音を吸収してしまったのだろうか。

カーンと抜ける明るいピアノの響きはなかなか味わえないものだ。

今日のN響のプログラムは、明日のNHKホールの公演と相当重複していて、ミューザでの演奏はさながらに明日のためのゲネプロみたいな印象で、アンコール曲まで明日演奏する曲だった。

演奏の出来もN響にしては悪い。

演奏の出来もN響にしては悪い。ラプソディ・イン・ブルー冒頭のクラリネット独奏はどうしたものか、迷走した。こんな妙ちくりんな出だしは初めて聴く。

ハンガリー舞曲第1番も最近何度も聴いたのだが、先月の東響、東フィルに比べて雑な仕上がり。胸かきむしるような哀愁とは無縁だった。明日はホームのNHKホールで力を発揮するのだろう。

アンコールの初聴きマランボが一番面白かった。

♪2019-115/♪ミューザ川崎シンフォニーホール-10