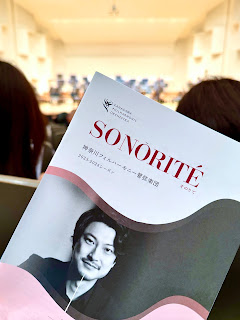

2025-06-05 @サントリーホール

小泉和裕:指揮

東京都交響楽団

大木麻理:オルガン*

モーツァルト:交響曲第31番ニ長調 K.297(300a)<パリ>

芥川也寸志:オルガンとオーケストラのための<響>*(1986)

【芥川也寸志生誕100年記念】

R.

:交響詩《ツァラトゥストラはかく語りき》op.30

:交響詩《ツァラトゥストラはかく語りき》op.30

帰宅後、録画済みの今日放送の「クラTV」を観た。

今日は「ブラームスを味わう」で、解説極少で断片だがブラームスの固め撃ちに痺れた。そして、サントリーで過ごした2時間がえらく空疎なものに思えてきた。

小泉氏は好感度高い。

でも、都響はイマイチだった。最初のモツ31番で出鼻を挫かれた。弦が美しくない。

芥川の<響>は意表を突くのが身上の面白くない音楽だ。

演奏はこちらの方が良い出来だったが。

まあ、楽しみにしていたツァラトゥストラは、大規模編成の管弦楽を楽しむには(オルガンも入って)もってこいの作品だが、やはり、高域弦に難あり。音楽自体、賑やかなだけで心の響く類のものではない。

余生はベートーベン、シューマン、ブラームスだけあればいいか…とクラTVを観ながら思ったよ。

♪2025-071/♪サントリーホール-06