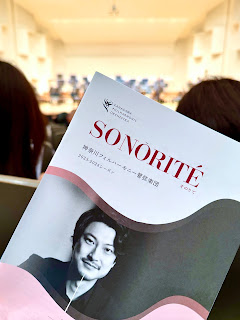

2024-06-15 @県民ホール

現田茂夫:指揮

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

神奈川ハーモニック・クワイア

独唱者:ノン・クレジット

ダンス:森下真横+森下スタンド ルードヴィヒ5

森下真樹/伊藤奨/黒田勇/中村駿/中村理/山口将太朗

ベートーべン:交響曲第9番ニ短調「合唱付き」作品125

全楽章、コンテンポラリーダンスとやらがオケの前で踊るのだけど、バレエなら所作が美しいから歓迎できるけどコンポラダンスはちっとも美しくない。

終楽章の独唱・合唱も舞台の前でダンサーと一緒に歌う。

ダンスは音楽の邪魔をし、音楽はダンスと遊離し、結局自己満足に過ぎないと思ったよ。

オケの演奏だけをとっても雑だった。

特に管がピリッとしない。

第二楽章の超スローテンポには驚いた。朝比奈隆もビックリだ。

終楽章低弦のレシタも遅く独自なアーティキュレーションに加え、一部音を変えていなかったか?

感心したのは、ノン・クレジットの独唱者(合唱団メンバー)が、舞台最前列で歌ったこともあって、とても明瞭で気持ちよく聴けたことかな。

♪2024-083/♪県民ホール-4