2021年9月5日日曜日

国立劇場開場55周年記念 人形浄瑠璃文楽 令和3年9月公演第Ⅱ部

2021年2月17日水曜日

鶴澤清治文化功労者顕彰記念 人形浄瑠璃文楽 令和3年3月公演第Ⅱ部

2021-02-17@国立劇場

●曲輪文章 (くるわぶんしょう)*吉田屋の段

●菅原伝授手習鑑 (すがわらでんじゅてならいかがみ)

寺入りの段

寺子屋の段

*「文章」は「文」+「章」の1文字

睦太夫/勝平/錦吾/咲太夫/織太夫/藤太夫/南都太夫/咲寿太夫/燕三/燕二郎

勘次郎/玉彦/勘助/勘壽/紋秀/紋吉/玉男/簑助/清十郎〜

-----------------------------------------------------

希太夫/清馗/呂太夫/清介/藤太夫/清友

清之助/玉翔/清五郎/簑二郎/蓑之/簑太郎/玉也/玉輝/玉助/玉誉〜

2本立て。

最初は「曲輪文章(くるわぶんしょう)」。

正確には「文」と「章」はへんとつくりで1文字で表されるが、そんなフォントはない。

因みに同じ話を歌舞伎では「廓文章」と書く。

なんで無理やり作った文字を使うのか?

調べたら、どうやら験担ぎらしい。

3文字(奇数)にする為のようだ。

そういえば、他の演目は全て字数が奇数だ。

そして、題名にはほとんど仮名を使わないにもかかわらず「冥途の飛脚」などは「冥土飛脚」で良さそうなものだが、それでは偶数なので敢えて「の」を入れて5文字にしている。

偶数は2で割れるので席を割るに繋がり、これを嫌うのだそうだ。

落ちぶれてなお未練な夕霧に会いに恥を忍んで吉田屋へ。

1年ぶりの再会に夕霧は喜ぶも、伊左衛門は不貞腐れ、拗ねて、甘えて、え〜いあほらしや!

1時間ほどの短い話だが太夫が6人で登場人物を語り分ける様は豪華なこと。

2本目はお馴染み「菅原伝授手習鑑」から「寺入り」、「寺子屋」の段。

本心を偽って敵方に仕えた松王丸とその妻の、これほど残酷なことが他にあろうかという極大悲劇。

息子の亡骸をいろは歌に擬えた名文句で野辺の送り(いろは送り)は何度観ても聴いても、突き刺さる。

♪2021-012/♪国立劇場-01

2020年9月22日火曜日

人形浄瑠璃文楽令和2年9月公演第Ⅱ部

2020-09-22 @国立劇場

鑓の権三重帷子 (やりのごんざかさねかたびら)

浜の宮馬場の段

藤太夫/團七

浅香市之進留守宅の段

織太夫/藤蔵・清允(琴)

数寄屋の段

切 咲太夫/燕三

伏見京橋妻敵討の段

三輪太夫・芳穂太夫・小住太夫・

亘太夫・碩太夫/清友・團吾・友之助・清公

人形役割

笹野権三⇒玉男

川側伴之氶⇒文司

岩木忠太兵衛⇒玉輝

女房おさゐ⇒和生

浅香市之進⇒玉佳

ほか

2月以来7月ぶりの再開文楽公演は1日4部公演に。第4部は鑑賞教室なので実質は3公演と、まあこれまでも無かった訳ではないが、各部間の待ち時間が1時間以上に延びて、本篇は1時間半〜2時間弱とえらく短くなった。料金は少し安くなったが、時間単価は高くなりぬ。

第2部は「鑓の権三重帷子」で初見。東京では11年ぶりの上演。

近松三大姦通ものの一つだそうな。これは実に面白かった。

そんなつもりは毛頭なけれどちょっとした偶然が重なって、権三と茶道師匠の女房おさゐは姦通を疑われ、疑いを晴らすことなく師匠による妻敵討ちにあう途を選択する。

その喧騒を背景に江戸から帰ったおさゐの夫の手にかかり2人は彼らなりの本望を遂げ、何もなかったかのように祭りは続く。

粋な終わり方にだ。

2人は姦通などしなかった。

が、その後の道行きで両者は深い仲になったのではないか。

それらしき行動も台詞も一切ないが、それを感じさせるところが艶かしい。そうでなくちゃ言い訳もせずに、心中もせずに、おさゐの夫の名誉の為に、妻(め)敵討ち(妻を奪った男を成敗する)を待つなんてたまらないからなあ…と思うのは下衆な感性かな。

♪2020-054/♪国立劇場-05

2020年2月19日水曜日

人形浄瑠璃文楽令和2年2月公演第Ⅱ部

2019年11月20日水曜日

国立文楽劇場開場35周年記念11月文楽公演 第1部「心中天網島」

心中天網島(しんじゅうてんのあみじま)

北新地河庄の段

織太夫/清介

呂勢太夫/清治

天満紙屋内の段

希太夫/清馗

呂太夫/團七

大和屋の段

咲太夫/燕三

道行名残の橋づくし

三輪太夫・睦太夫・靖太夫・小住太夫・

文字栄太夫/

清友・團吾・友之助・清公・清允

人形役割

紀伊国屋小春⇒簑二郎

粉屋(こや)孫右衛門⇒玉助

紙屋治兵衛⇒勘十郎

女房おさん⇒清十郎

ほか

「心中天網島」は9月に東京で観たばかりだが、せっかく大阪に行くのだからこちらも鑑賞。

演者が少し変わった。

東京では小春を和生が遣ったが大阪では河庄の前後半で簑二郎・簑助が勤めた。

太夫・三味線も変わったが河庄奥の呂勢太夫・清治、天満紙屋奥の呂太夫・団七、大和屋切の咲太夫・燕三といった重要な場面は同じ配役だった。

唯一人の切り場語り咲太夫は何度も聴いているけど、この秋、人間国宝に指定されてからは初めてということになる。ますます、ありがたみが増したような…。

甲斐性なしの紙屋治兵衛28歳。

惚れてしまった遊女小春18歳。

いずれも数えだから現代風ではもうちょっと幼い。

巻き込まれた女房おさんこそ大迷惑。

治兵衛らに同情はできないが、その心中場面。

先に殺めた小春から抜き取った真っ赤な帯揚げ?で首を括る治兵衛。

この絵の美しさが哀れを引き立たせる。

|

| 咲太夫 |

2019年9月19日木曜日

人形浄瑠璃文楽令和元年09月公演 第1部 心中天網島

北新地河庄の段

三輪太夫/清志郎

呂勢太夫/清治

天満紙屋内の段

津国太夫/團吾

呂太夫/團七

大和屋の段

咲太夫/燕三

道行名残の橋づくし

芳穂太夫・希太夫・小住太夫・亘太夫・碩太夫/

宗助・清丈・寛太郎・錦吾・燕二郎

人形役割

紀伊国屋小春⇒和生

粉屋(こや)孫右衛門⇒玉男

紙屋治兵衛⇒勘十郎

女房おさん⇒勘彌

ほか

妻子有28歳紙屋治兵衛が曽根崎新地の19歳遊女小春に入れあげ、女房おさんは苦しみつつも亭主の顔を立て、小春もおさんと治兵衛の情の板挟みで身動き取れず。

恋・金・義理・人情が絡んでほぐれずどうにもならぬと落ちてゆくも哀れなり。

「道行名残の橋づくし」の義太夫に乗せて、難波の川端彷徨って遂には網島・大長寺で情死する。治兵衛と小春は身から出た錆とは言えるが、おさんがあまりに可哀想。4時間近い大曲だが救いのない話に悄然と劇場を出る。

♪2019-141/♪国立劇場-11

2019年8月1日木曜日

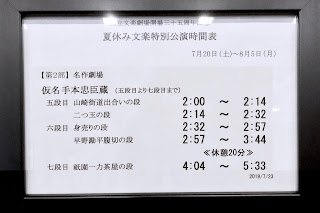

国立文楽劇場開場35周年記念夏休み文楽特別公演 通し狂言「仮名手本忠臣蔵」第Ⅰ部

通し狂言 仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)五段目から七段目まで

4時間18分(正味3時間33分)

五段目 山崎街道出合いの段

小住大夫・勝平

二つ玉の段

靖太夫・錦糸・燕二郎

六段目 身売りの段

咲太夫・燕三

早野勘平腹切の段

呂勢太夫・清治

七段目 祇園一力茶屋の段

由良助⇒呂太夫

力弥⇒咲寿太夫

十太郎⇒津国太夫

喜多八⇒文字栄大夫

弥五郎⇒芳穂太夫

仲居⇒亘太夫

おかる⇒津駒太夫

仲居⇒碩太夫

一力亭主⇒南都太夫

伴内⇒希太夫

九太夫⇒三輪太夫

平右衛門⇒藤太夫

前 宗助

後 清友

人形役割

早野勘平⇒和生

千崎弥五郎⇒玉勢

百姓与市兵衛⇒亀次

斧定九郎⇒玉輝

女房おかる⇒一輔

与市兵衛女房⇒簑二郎

一文字屋才兵衛⇒簑太郎

原郷右衛門⇒玉也

斧九大夫⇒勘壽

鷺坂伴内⇒文司

矢間十太郎⇒紋吉

大星由良之助⇒勘十郎

寺岡平右衛門⇒玉助

大星力弥⇒玉翔

遊女おかる⇒簑助

4月公演に続いて第2弾。今回は、五段目から七段目まで。

大序(一段目)から四段目までは、侍たちの四角四面の意地の張り合いのような物語だが、五段目〜六段目は、農家や商家の人々の人情話で、これがなかなか面白い。

五、六段目の主役は早野勘平(萱野三平重実がモデルと言われている。)だ。

彼氏、善良で忠義の男なのだが、ちょいとうっかりミスが多い。ほんのささいな失敗から不運が不運を呼んで、岳父を亡くし、恋女房は遊女に身売りし、挙句、自分は早まって腹を切ることになる。

ここは人間国宝に内定している咲太夫の名調子だったが、なんだか、一段とありがたく聴こえた。

おかるがその身を売られた後に、勘平が切腹をしたので、おかるはその事情を知らずに遊女として祇園「一力」で働いている。

七段目は、全段の中で、一番面白いかもしれない。

「一力」で放蕩を尽くす由良助の元に敵も味方も彼の本心を探りにくる。容易なことで内心を明かさない駆け引きがまずは面白い。

判官(内匠頭)の妻・顔世御前から由良助宛の密書を、ひょんなことからおかるは盗み見してしまう。それを知った由良助はおかるを身請けしてやるという。喜ぶおかるだが、おかるの兄・足軽の平右衛門は、それを聞いて由良助の仇討ちの決意を読み取り、おかるは密書を見た為に殺されるのだと説く。

驚くおかるに、亭主の勘平は切腹し、父親は殺されたことを伝え、「その命、兄にくれ!その命と引き換えに仇討ちの仲間に入れてもらえるよう嘆願する」と切りかかる。もはや、生きる希望を失ったおかるは兄の望みが叶うならと命を差し出すその刹那、陰で聞いていた由良助が平右衛門の覚悟のほどを知り、刀を納めさせ、平右衛門の仇討ち参加を許す。

と、ざっと書いたが、実際はこの段だけで1時間半もある。

いろんなエピソードがあって見どころ、聴きどころ満載。よくぞ、こんな面白い話を作ったものだと思う。

次回公演は11月だ。これで全段完了。また、行かねばなるまい。

2019年5月16日木曜日

国立文楽劇場開場35周年記念 人形浄瑠璃文楽05月公演 通し狂言「妹背山婦女庭訓」第1部

通し狂言「妹背山婦女庭訓」(いもせやまおんなていきん)

●第一部(午前10時30分開演)

大 序

大内の段

碩太夫・亘太夫・小住太夫・咲寿太夫/

清允・燕二郎・錦吾・清公

小松原の段

芳穂太夫・咲寿太夫・南都太夫・

文字栄太夫・津国太夫/團吾

蝦夷子館の段

口:亘太夫/清公

奥:三輪太夫/清友

二段目

猿沢池の段

希太夫/友之助

鹿殺しの段

碩太夫/錦吾

掛乞の段

睦太夫/寛太郎

万歳の段

織太夫/清志郎・清允

芝六忠義の段

切:咲太夫/燕三

三段目

太宰館の段

靖太夫/錦糸

人形▶玉佳・玉勢・紋臣・簑太郎・玉助・簑紫郎

玉男・文司・清十郎・玉也・勘次郎・

簑二郎・和馬・勘十郎・ほか

今月は、国立文楽劇場会場35周年の記念であり、令和に改元後最初の公演ということもあってか、日本で初めて元号が定められた「大化の改新」を題材にした超大作が、昼夜2部に及ぶ通し狂言として上演された。

第1部は10時半から。第2部終演は21時という時間割だが、これだけ長いと日を分けて鑑賞するのが普通だと思うが、今月はやたら忙しいので、1日で一挙に観てしまうことにした。もちろん幕間はあるし、1部終演後2部開演までにもお客の入れ替えの時間があるが、入館してしまえば出るまで拘束10時間半だ。

これはかなり体力が必要で、若干、不安もあったが、始まってみると実に面白くて、疲労など全然感じるどころではなかった。

この演目は、初めての鑑賞だ。およその筋書きは頭に入っていたが、まあ、登場人物が多く、最初のうちはなかなか彼らの関係性が飲み込めず、買ったプログラムの「人物相関図」などをチラチラ見ながら、なんとかついてゆくという感じだった。

ややこしいのは人間関係だけではなく、そもそもの筋書きがもう破天荒なのだ。

中大兄皇子(天智天皇)、藤原(中臣)鎌足側と、蘇我蝦夷・入鹿親子側との権力争いが大筋である(こういう狂言を「王代物」というらしい。)が、タイトルからしても違和感があるように、途中では室町か鎌倉の時代物風になったり、さらには江戸時代の世話物の様な話も加わり、元の大筋はだんだんとボケてゆき、まるで違う話が2つ3つ合わさっているようだ。

まあ、面白ければなんでもあり、という文楽・歌舞伎の庶民芸能の面目躍如だ。

第1部では文楽版ロメオとジュリエットとも言える久我之助(こがのすけ)と雛鳥の出会いを描く「小松原の段」、天智帝やその部下が大納言兼秋らが匿われているあばら家に掛け取りに来た商人とのトンチンカンなやりとりを描く「掛乞いの段」、親子の犠牲を描く「芝六忠義の段」が印象的だった。

♪2019-064/♪国立劇場-06

2019年4月9日火曜日

国立文楽劇場開場35周年記念4月文楽公演 通し狂言「仮名手本忠臣蔵」第Ⅰ部

国立文楽劇場開場35周年記念4月文楽公演

通し狂言「仮名手本忠臣蔵」(かなでほんちゅうしんぐら)

第Ⅰ部大序から四段目まで 4時間18分(正味3時間43分)

大序

鶴が岡兜改めの段

碩太夫・亘太夫・小住太夫・咲寿太夫/

清允・燕二郎・錦吾・清公

恋歌の段

津国太夫・南都太夫・文字栄太夫/

團吾

二段目

桃井館力弥使者の段

芳穂太夫/清丈

本蔵松切の段

三輪太夫/清友

三段目

下馬先進物の段

小住太夫/寛太郎

腰元おかる文使いの段

希太夫/清馗

殿中刃傷の段

呂勢太夫/清治

裏門の段

睦太夫/勝平

四段目

花籠の段

文字久太夫改め豊竹藤太夫/團七

塩谷判官切腹の段

切:咲太夫/燕三

城明渡しの段

碩太夫/清允

◎人形

勘十郎・和生・玉輝・文司・玉佳・簑助・玉男ほか

国立文楽劇場では「仮名手本忠臣蔵」を今年、春夏秋3季に分けて全段通し上演する。

2年半前の国立劇場での全段通しは2部構成1日公演だったが、今回は時間をかける分、国立文楽劇場としては初演となるの場面(桃井館力弥使者の段)の上演など、全段通しにふさわしく細部も忠実に公演するのは、本場大阪の矜持を感じて嬉しい。

Ⅰ部は全11段中大序から四段目・城明け渡しまで。

やはりこの最後の段は特別に厳粛だ。人の死がかくも丁寧・荘重に描かれる芝居は他に例がないのではないか?

主人の無念の切腹を受け、明け渡した城を後にする由良助は万感を胸に秘め、その想いは延々三味線だけで表されるが、最後に太夫が一声大きく「『はつた』と睨んで」と城を振り返る由良助の思いを叫んで幕となる。

心憎い幕切れである。

心憎い幕切れである。全体として、この話は、口にできぬ人の思いを阿吽の呼吸や腹で探り、受け止め、あるいは命に変えて伝えんとする、激しい情の交錯が見所だ。そのように受け止める時に、時代を超えて今にも通づる人の情けの美しさが胸を打つのだろう。

この後の段も楽しみだが果たして大阪まで遠征できるか。

余談:たこ焼き屋の隣の劇場はとてもナショナル・シアターとも思えぬ気取りの無さ。この味わいが嬉しいや。

2019年2月15日金曜日

人形浄瑠璃文楽平成31年02月公演 第1部

第一部

桂川連理柵(かつらがわれんりのしがらみ)

石部宿屋の段

芳穂太夫・亘太夫/

野澤勝平・野澤錦吾

六角堂の段

希太夫・咲寿太夫・

文字栄太夫/竹澤團吾

帯屋の段

前⇒呂勢太夫/鶴澤清治

切⇒咲太夫/鶴澤燕三

道行朧の桂川

織太夫・睦太夫・小住太夫・

亘太夫・碩太夫/竹澤宗助・

鶴澤清馗・鶴澤清公・鶴澤燕二郎・

鶴澤清允

人形▶豊松清十郎・桐竹紋吉・吉田文昇・

吉田玉男・吉田勘彌・吉田勘壽・

吉田玉輝

「桂川連理柵」は「帯屋の段」が有名で、歌舞伎でもここだけ取り出したのを観ているが、今回はその前後も合わせて全4段。

話せば長い物語を端折りまくって記せば…。

帯屋の主人長右衛門(38歳)養子である。帯屋隠居の後妻のおとせ(とその連れ子儀兵衛)は、儀兵衛に店の跡を継がせようという魂胆から長右衛門に何かと辛く当たる。

一方、帯屋の丁稚長吉は隣家の信濃屋の娘お半(14歳)に夢中。お半は長吉など眼中になく、帯屋の跡取り、長右衛門を恋い慕っている。

儀兵衛はお半が長右衛門に宛てた恋文を入手したを幸いに、また、長右衛門が女房お絹の実弟のために密かに用立てた百両が店の金庫から消えていることを発見し、加えて自分たちがくすねた五十両も長右衛門の窃取だと言い長右衛門を責め立てる。

さらに、長右衛門が旅先で、長吉に言い寄られて困っているお半を我が寝所に入れた為に犯した一夜の過ちの結果、お半が妊娠してしまったことや、長吉の悪巧みでお客から預かった宝剣が見当たらなくなったことなどが重なり合い、長右衛門は八方塞がりになる。

そうこうしている間に、お半も、不義の子を宿した以上生きてはゆけないと長右衛門に書き置きを残し桂川に向かう。

もう、死を覚悟していた長右衛門だったが、お半が桂川で入水するということを知って、彼は昔の情死事件を思い起こさずにはおられなかった。

15年前に当時惚れ合った芸妓と桂川で心中しようと誓ったものの自分1人生き残ってしまった長右衛門は、これこそ天の啓示とばかり今度こそ情死を全うせんとお半の後を追うのだった。

…と長いあらすじを書いてしまった。これ以上短くすると、自分で思い出すときに役に立たないだろう。それにせっかく書いたから消さないでおこう。

実際の話はもっと入り組んでいる。

人生のほんのちょっとしたゆき違いが、運悪く重なり繋がることで、人の運命を転がし、それが雪だるまのように膨れ上がってしまうと、もう誰にも止めることはできなくなる。

現在進行形の柵(しがらみ)が、長右衛門にとってコントロール不能にまでがんじがらめに心を縛り尽くした時、ふと蘇る15年前の同じ桂川での心中未遂事件!

長右衛門にとっては、お半と桂川で心中することは、むしろ暗闇の中で見えた曙光なのかもしれない。

また、<14歳のお半>、<15年前の事件>と並べると、お半は芸妓の生まれ変わりか、あるいは芸妓が生んだ長右衛門の子供であったのかもしれない…と観客に余韻を残して幕を閉じるこの哀しい物語にはぐったりと胸を打たれる。

余談ながら、備忘録代わりに書いておこう。

人形を3人で操る場合の主遣い(おもづかい)は黒衣衣装ではなく顔を見せて演ずるのが普通だが、今回「石部宿屋の段」と「六角堂の段」では主遣いも、左遣い、足遣い同様、黒衣衣装だった(今回の公演第2部の「大経師昔暦」の「大経師内の段」も)。

不思議に思って、国立劇場に尋ねたら、極力人形に集中してもらうための演出で、昔から行われているるのだそうだ。黒頭巾をとったら弟子だった、ということはないそうだ。ま、そうでしょ。

余談その2

上方落語「どうらんの幸助」は、大阪の義太夫稽古処で「桂川連理の柵」ー「帯屋の段」のうち、後妻のおとせが長右衛門の嫁をいじめている部分を外から漏れ聞いたどうらんの幸助(喧嘩仲裁を楽しみとしている老人)が、本当の話だと勘違いして、これはほっておけないと、京都柳の馬場・押小路の帯屋に喧嘩納めにゆく、というとんでもない話でヒジョーにおかしい。

♪2019-016/♪国立劇場-03

2018年9月10日月曜日

人形浄瑠璃文楽平成30年9月公演 第1部「良弁杉由来」、「増補忠臣蔵」

<明治150年記念>

南都二月堂

●良弁杉由来(ろうべんすぎのゆらい)

志賀の里の段

睦太夫・小住太夫/鶴澤清友

桜の宮物狂いの段

津駒太夫・津國太夫・芳穂太夫・咲寿太夫/鶴澤藤蔵・

清馗・寛太郎・清公・清允

東大寺の段

靖太夫・野澤錦糸

二月堂の段

千歳太夫・豊澤富助

◎人形⇒吉田和生・桐竹紋臣・吉田玉男

●増補忠臣蔵(ぞうほちゅうしんぐら)

本蔵下屋敷の段

呂太夫・咲太夫/竹澤團七・鶴澤燕三・燕二郎

◎人形⇒吉田玉佳・吉田玉志・吉田玉助・吉田一輔

1日で第1部と第2部を通して観た。歌舞伎座で昼の部と夜の部を通して見るようなものだ。11時から20時34分まで。もちろん数回の休憩と入れ替えの時間があるが、それらを含めて9時間34分も小劇場の椅子に座っていたことになる。

2部の「夏祭浪花鑑」については興行が別なので感想も別に書いたが、これは消化不良だった。

それに対比して、第1部の2本*はいずれも初見だったにもかかわらず、ほぼ完全消化できた。そしていずれも大いに楽しめた。

●「良弁杉由来」は、幼い子どもを鷲に攫われた渚の方が悲しみのあまり狂女となって30年。乗り合わせた船の中で東大寺の良弁上人が幼い頃鷲にさらわれたという噂を聞き、訪ねた二月堂で親子念願の再会を果たす。

「志賀の里の段」での大鷲の仕掛け、「桜の宮物狂いの段」では桜の花盛りの中、シャボン玉も登場して笑いを誘う。その華やかさの一方でやつれ果てた狂女のが川面に写った自分の姿を見て30年間失っていた正気を取り戻す。

「二月堂の段」では書割とはいえ、二月堂の威容が見事だ。感動的な名乗り合いと再会の前に、良弁の登場の先触れに登場する奴たちが長い槍を放り投げては受け取るというアクロバティックな見どころも用意されていて心憎い。

この段では千歳太夫の渾身の語りが観る者、聴く者の心を揺り動かした。

●「増補忠臣蔵」は「仮名手本忠臣蔵」の外伝の一つで、有名な九段目「山科閑居の場」の前日譚だ。

本篇(仮名手本〜)では家老加古川本蔵の主人、桃井若狭之助は短慮で直情径行な若殿という扱いになっているが、この増補版では本蔵の心情を良く理解し、本蔵の決死の覚悟を知って見送る英邁な若殿様に成長している。

後日にできた前日譚だろうが、この話を知ることで、本篇九段目に本蔵が虚無僧姿で山科の由良助の閑居を訪れること、高師直の屋敷の図面を持っていることなどが、ピシャリと嵌ってなるほどと思う訳だ。

主従の絆や親子の情愛がとても分り易く表現されて面白い。

この演目で、「前」の太夫は呂太夫(三味線は團七)、「切」は唯一の切場語りである咲太夫(〃燕三)という豪華版でしっとりと聞かせてくれた。

*第1部は「明治150年記念」という冠がついているが、2本とも明治期に初演された演目だ。

♪2018-109/♪国立劇場-12

2018年5月17日木曜日

人形浄瑠璃文楽平成30年5月公演 第1部「本朝廿四孝」/「義経千本桜」

本朝廿四孝(ほんちょうにじゅうしこう)

●桔梗原の段

口 豊竹芳穂太夫/竹澤團吾

奥 竹本三輪太夫/竹澤團七

●吉田幸助改め五代目吉田玉助襲名披露口上

桐竹勘十郎・吉田簑助・(吉田幸助改)吉田玉男

吉田和生・吉田玉男・吉田簑二郎・吉田玉誉・

吉田玉勢・吉田玉志・吉田玉也・吉田玉輝・吉田玉佳

●景勝下駄の段

●景勝下駄の段竹本織太夫/鶴澤寛治

<襲名披露狂言>

●勘助住家の段

前 豊竹呂太夫/鶴澤清介

後 豊竹呂勢太夫/鶴澤清治

人形役割

高坂妻唐織⇒吉田簑二郎

越名妻入江⇒吉田一輔

慈悲蔵(直江山城之助)⇒吉田玉男

峰松⇒吉田簑悠

高坂弾正⇒吉田玉輝

越名壇上⇒吉田文司

女房お種⇒吉田和生

長尾景勝⇒吉田玉也

横蔵(後に山本勘助)⇒(吉田幸助改)吉田玉男

勘助の母⇒桐竹勘十郎(勘助住家<前>まで)

⇒吉田簑助(勘助住家<後>から) ほか

義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)

●道行初音旅

静御前⇒豊竹咲太夫

狐忠信⇒竹本織太夫

竹本津國太夫・竹本南都太夫・豊竹咲寿太夫・

竹本小住太夫・豊竹亘太夫・竹本碩太夫

竹本文字太夫

鶴澤燕三・竹澤宗助・鶴澤清志郎・鶴澤清馗・

鶴澤清丈・鶴澤友之助・鶴澤清公・鶴澤清胤・

鶴澤燕二郎

人形役割

静御前⇒豊松清十郎

狐忠信⇒桐竹勘十郎

吉田幸助という人形遣いはこれまでも何度か見ているが、顔と名前が一致しない。何しろ、人形使いはほぼ90%?が吉田某で残りの多くが桐竹某で、わずかに豊松という名がある。これは太夫、三味線でも同じ傾向だから姓・名を覚えるのは容易ではない。ついでに言えば、太夫は全員が○○太夫という名前で、かつ、その読み方が「○○だゆう」の場合と「○○たゆう」の場合があるので、ほとんどお手上げだ。

その幸助が五代目*玉助を襲名するというので5月文楽公演の第1部に披露口上が行われ、メインの演目である「本朝廿四孝」のうち「勘助住家の段」で横蔵(後の山本勘助)を遣った。

「本朝廿四孝」は全五段の大作で、今回はその三段目(山本勘助誕生の筋)が演じられた。

どんな話か、あらすじさえ書くこと能わず。

何しろ複雑な伏線が絡み合って、壮大な(武田信玄と上杉謙信)軍記を彷彿とさせる物語だ。

観ているときはそれなりの理解ができるのだけど、徐々に登場人物が多くなり、何某…実はナントカであった、というようなよくある話が一層話を複雑にして、とうとう消化不良のまま終わってしまった。

これは二度三度観なければ合点が行かないだろう。

襲名口上は、桐竹勘十郎、吉田簑助、吉田和生、吉田玉男、吉田蓑次郎など錚々たる布陣だった。

また、襲名狂言では人形を簑助、和生、玉男、勘十郎が、三味線を鶴澤清介、清治が、語りを呂太夫、ロ勢太夫といったベテランが参加して花を添えた。

「義経千本桜〜道行初音旅」は、歌舞伎では当たり前のように観る所作事(舞踊劇)で、これを文楽で観るのは初めてだった。

歌舞伎では(主に)長唄連中が舞台の後ろに大勢並んで踊りの伴奏をするが、文楽でも同様だった。

桜満開の吉野山を描いた背景の前に、前列に三味線が9人、後列に太夫が9人整列した様は見事だ。

人形は静御前(豊松清十郎)と狐忠信(桐竹勘十郎)だけだが、勘十郎は早変わりで忠信と狐を演ずる。

襲名披露とは直接関係のない出し物だけど、見事に美しい華やかな舞台だった。

♪2018-055/♪国立劇場-07

*幸助の父・玉幸は四代目玉助を襲名する前に亡くなったので、今回、四代目が父に追贈され、幸助が五代目を襲名した。