2025年6月11日水曜日

2025年2月2日日曜日

横浜交響楽団 第737回定期演奏会 【新春コンサート】

2024年10月17日木曜日

東京フィル第1006回サントリー定期シリーズ

2024年10月5日土曜日

日本フィルハーモニー交響楽団 第401回横浜定期演奏会

2023年8月2日水曜日

フェスタサマーミューザKAWASAKI2023 東京フィルハーモニー交響楽団 俊英マエストロ&円熟のピアニスト ~ドラマティック名曲集~

2022年7月12日火曜日

東京フィル第973回サントリー定期シリーズ

2022年1月8日土曜日

日本フィルハーモニー交響楽団 第374回横浜定期演奏会

2022-01-08 @県民ホール

井上道義:指揮

日本フィルハーモニー交響楽団

モーツァルト:交響曲第41番《ジュピター》

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

<ニューイヤー道義ワルツ・セレクション>

ハチャトリアン:バレエ音楽《仮面舞踏会》から ワルツ

チャイコフスキー:バレエ音楽《白鳥の湖》からワルツ

池辺晋一郎:ワルツと語ろう(井上道義委嘱作品)

チャイコフスキー:交響曲第6番《悲愴》から第2楽章ワルツ

J.シュトラウスII世:春の声(管弦楽版)

-----アンコール-----

L.アンダーソン:Plink, Plank, Plunk!*

「ジュピター」は弦10型でこじんまりと。

でも広い舞台のせいか、意図したのか、管がかなり抑えられてまるで弦楽合奏のようだった。

休憩を挟んで意図不明なワルツが並ぶ第2部は、管弦打ともぞろぞろ膨らんでオケとして約70人。

狙った訳じゃないだろうが、その対比効果は並んだだけで壮観。

最初がハチャトゥリアンのワルツ。

初聴きだったがショスタコーヴィチのJazz組曲2ーワルツ2にそっくり。ヒントを得たのか?

「白鳥の湖」からワルツ、チャイコフスキー「悲愴」2楽章もそれぞれ良かったが、道義先生の一番やりたかったのが、自らダジャレの池辺先生に委嘱して作曲してもらった日本の新年にふさわしい?ワルツだろう。

本人曰くだいぶ目論見が外れたようだが。

最後はJシュトラウスⅡの「春の声」も出てようやく新年らしく収まった。

オマケはL.アンダーソン「Plink, Plank, Plunk!」。

ワルツじゃなかったね。

全体の番組意図は結局よく分からなかったが、今回はチラシやプログラムにもわざわざ<指揮とお話>と刷り込んだだけに、道義先生が漫談みたいに笑わせてくれて、楽しいコンサートだった。

------------------------------

*ルロイ・アンダーソンの「Plink, Plank, Plunk」は、どうやら日本語の読み方が確定していないらしい。

「Plank」も「Plunk」も”ぷらんく”と読めるのが悩みの種で、Plankを名古屋弁風に”ぷりゃんく”と読めば近いのかなあ…💦

はい、みなさん、ご一緒にplɪŋk-plæŋk-plʌŋk!

2021年7月4日日曜日

日フィル横浜第369回定期演奏会

2021-07-04 @カルッツかわさき

藤岡幸夫:指揮

日本フィルハーモニー交響楽団

木嶋真優:バイオリン*

ハチャトゥリアン:「仮面舞踏会」ワルツ

ショスタコーヴィチ:バイオリン協奏曲第1番イ短調 op.77*

チャイコフスキー:「眠れる森の美女」ワルツ

ストラヴィンスキー:バレエ組曲「火の鳥」(1919年版)

-------------------------

チャイコフスキー:組曲4番「モーツァルティアーナ」と蝶々作品61から第3曲「祈り」

ロシアもの(ハチャ・タコ・チャイ・スト) 4作。

そんなに演ってくれなくとも良かったのに。

メインはショスタコーヴィチ:バイオリン協奏曲第1番とストラヴィンスキー:バレエ組曲「火の鳥」。

好漢藤岡氏は、昨夜から未明の豪雨によるダイヤの乱れで碌に寝ていないはずだが、疲れは噯(おくび)にも出さず活力漲る指揮ぶりで、音楽も団員の意気も目一杯巻き上げて上出来だった。

バイオリン独奏の木嶋真優は過去に、何故かメンコンばかり聴いていて、印象が希薄だったが、今回のショスタコーヴィチは性に合っているのか、音量は大きく明瞭。3楽章の長大なカデンツァの緊張感にはゾクゾクしたよ。

最後の「火の鳥」でもオーケストラ音楽の面白さを堪能した。

この作品には改訂版が3稿あるそうで、1911年版は聴いた記憶なし。ほぼ演奏されないのではないか?

今日は19年版で、今年になって2回目だ。

一番多く聴くのは45年版で、曲数が多く演奏時間も少し長いが、両方ともほぼ切れ目なしで演奏されるので正直なところ耳で区別はつかない。

藤岡氏の指揮は聴く機会が少ないが、これまで聴いたものはラフマ〜等ロシアものにシベリウス、ドボルザークが多く、多分得意としているのだろうけど、そろそろ正統派独墺音楽を聴いてみたい。

今日の日フィルの演奏はとても良かった。

ただ、カルッツは響きが悪い。やはりみなとみらいホールで聴きたかった!

♪2021-067/♪カルッツかわさき-01

2019年6月28日金曜日

ハチャトゥリアン・コンチェルツ

川瀬賢太郎:指揮

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

石坂団十郎:チェロ

佐藤卓史:ピアノ

郷古廉:バイオリン

アラム・ハチャトゥリアン

チェロ協奏曲ホ短調

ピアノ協奏曲変ニ長調

バイオリン協奏曲二短調

石坂団十郎(チェロ)、佐藤卓史(ピアノ)、郷古廉(バイオリン)によるハチャトゥリアンが書いた全協奏曲を一気に聴くという企画だ。

みなとみらいホール館長の池辺晋一郎の企画ということで、開演前の解説も同氏が登壇した。

バイオリン協奏曲はランパルが編曲したフルート版を含め何度か聴いているが、他の2本は初聴きだった。

作曲年代順に明らかに民族臭が露風・欧風に変化したのがよく分かる。

いずれも賑やかな音楽だったが、一番古いピアノ協奏曲(1936)が一番土臭く、派手で面白い。

バイオリン協奏曲(40)は多少馴染みもあったが、改めて聴くと成る程これがアルメニア色かと合点。

一番新しいチェロ協奏曲(46)はむしろショスタコーヴィチ作と言われたら信じてしまいそう。

オケは川瀬賢太郎指揮神奈川フィル。

神奈川フィルは全作品を弦12型というコンパクトな編成で演奏した。これが引き締まってとても良かった。

チェロ協奏曲では金管はホルンとトランペットのみ(編成表はなかったので見た目の判断)。他の2曲にはトロンボーン、チューバも入っていたが、出番はホンに少ない。やはり、独奏楽器を引き立てるための楽器編成なのだろう。

全体として、すこし辟易する感じの田舎臭さで、もうたくさん、という感じもしたが、池辺氏曰く「もう、二度と聴く機会がないであろう<破茶滅茶トゥリアン3部作>」という訳で、まあ、いいか。

ところで、余談:

バイオリン協奏曲で、1楽章カデンツァの途中、郷古の楽譜を賢太郎がめくっていたのには吃驚!

独奏者が楽譜を見ながら協奏曲を演奏する場合において、ピアノ以外の独奏楽器にめくりが付くのは見たことがない。現に、今日はチェロ協奏曲とバイオリン協奏曲が楽譜を見ながらの演奏だったが、いずれにもめくりは付かなかった。

普通、独奏者用の楽譜には自分でめくれるようにページの最後に音楽の休止が来るように書かれているはずだが、今日はそうではなかったらしい。譜面台には2ページ分が見開きで置けるのだから、2ページに収まりきらない楽譜だったのか。

いや、これまでもこの協奏曲は数回聴いているが、譜めくりはつかなかったし、指揮者が独奏者の楽譜をめくる姿は見たことがない。

一体どうしたことだろう?

やっぱり、楽譜はiPadの時代だな。

♪2019-090/♪みなとみらいホール-26

2019年1月19日土曜日

神奈川フィルハーモニー管弦楽団定期演奏会 県民ホール名曲シリーズ 第3回

小泉和裕:指揮

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

ヴェルディ:歌劇「運命の力」序曲

ハチャトゥリアン:バレエ音楽「ガイーヌ」組曲第1番から

“剣の舞”

“バラの乙女たちの踊り”

“レズギンカ”

ビゼー:「アルルの女」第2組曲

リスト:交響詩「レ・プレリュード」

ムソルグスキー:歌劇「ホヴァーンシチナ」

第1幕前奏曲 “モスクワ川の夜明け”

チャイコフスキー:荘厳序曲「1812年」

序曲、前奏曲などの名曲小品集。いずれも耳馴染みばかりで、気楽に楽しんだ…と言いたいところだが、実のところは響が気になって聴きながら何がおかしいのか、なぜ満足できないのか、ずっと考えていた。

こんな風に批判的に音楽を聴くのはアマチュアの楽しみとしては邪道かもしれないなあ、ということも併せて考えてみたり…。忙しい。^^;

県民ホールは音響的にはNHKホール、文化会館らの系譜にあり元々残響が少ないホールだが、それにしても乾いた響だった。

外気乾燥の影響もあったのかもしれない?

各パートの混ざり具合がしっくりこない。

特に、最後の、序曲「1812年」冒頭の低弦とVaの重奏は美しかった。が、これも徐々に木管、金管が加わって厚みを増してゆくと旋律パートが埋もれた部分もあり満足できない。

響が潤いに乏しい。

神奈川フィルの今年最初の演奏会だが、昨年最後の演奏会(「第九」)も県民ホールの同じ席で聴いた。

その際は、豊かな響を聴かせてくれたのだし、常日頃聴く響とは明らかに違っていた。今日は、実力が発揮されていない。

やはり、乾燥した空気のせいだったのだろうか。

だとしたら、エアコンがノーコントロールだな。

あるいは、自分の耳が乾燥した外気に触れていたためにその環境に合わせたチューニングをしていたのかもしれない。

♪2019-006/♪県民ホール-01

2018年5月5日土曜日

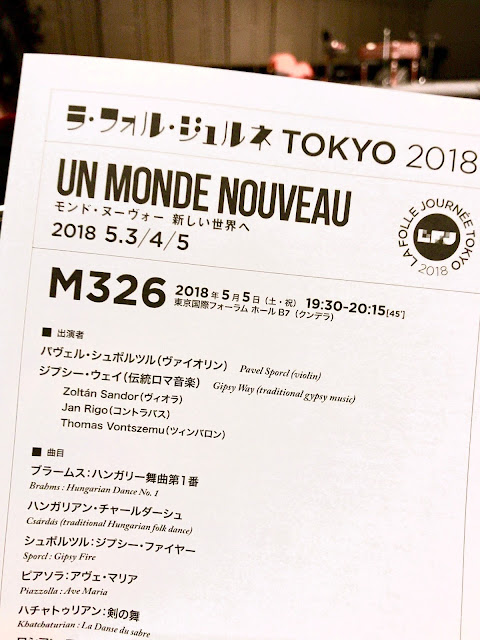

ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2018 M326 〜ロマの音楽〜

パヴェル・シュポルツル:バイオリン

&

ジプシーウェイ(伝統ロマ音楽)

ブラームス:ハンガリー舞曲第5番

サラサーテ:チゴイネルワイゼン

シュポルツル:ジプシー・ファイヤー

ピアソラ:アヴェ・マリア

ハチャトゥリアン:剣の舞

ロシアン・ファンタジー

モンティ:チャールダーシュ

---------------

アンコールあり。曲名不詳

曲弾きのようなバイオリンにビオラ、コントラバス、ツィンバロンという4重奏。

ハンガリー舞曲(案内では1番だったが本番では5番を演奏)やチゴイネルワイゼン、チャールダーシュなどほとんど、お馴染みの作品ばかりだ。

思い切りメランコリーで、さめざめ泣いたあとには激しいリズムだ。クラシック音楽には禁じ手の減5度や増2度などもお構いなしに登場して、現代の人間にも残る原初的な感性を痛く刺激して心地よい。

ただ、惜しいと思ったのは、拡声装置を使っていたことだ。そのおかげで迫力ある演奏を楽しめたのだけど、スピーカーから流れる爆音はナマとは比べ物にならないひどい音だ。

ホールB7は大して広いホールではなく、せいぜい500人程度ではないか。生演奏でも十分音は場内全体に届くはずだ。

2千人規模のホールでもバイオリン独奏を聴くことができるのだもの。ぜひともナマの繊細な弦やツィムバロンの響きで咽び泣く音楽に酔いしれたかったよ。

♪2018-50/♪東京国際フォーラム-02

2018年4月28日土曜日

華麗なるコンチェルト・シリーズ第5回 石田泰尚〜カリスマ・バイオリニストのConcerto!〜

阿部未来:指揮

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

石田泰尚:バイオリン*

ワーグナー:歌劇「ローエングリーン」第1幕への前奏曲

ハチャトゥリアン:バイオリン協奏曲ニ短調*

ベートーベン:バイオリン協奏曲ニ長調 作品61*

---------------

アンコール

クライスラー:美しきロスマリン*(+弦楽5部首席)

シューベルト:アヴェ・マリア*(無伴奏)

華麗なるコンチェルトシリーズ(年4回)が去年から始まっていたのは知っていたけど、いくつかダブりがあって、買わなかったが、今年のシリーズは見事に4回とも重ならないのでセット券で買った。

その第一弾が石田泰尚のバイオリン協奏曲2本立てだ。

石田は神奈川フィルのソロ・コンマスで2001年からその地位にあるから、神奈川フィルの顔であり、オケ以外にも室内楽活動も盛んに行っている。ファンが多く、大抵、彼が出演するとチケット完売だ。

「音楽の友」4月号が発表した3年に一度の読者人気投票では、なんと、<日本のバイオリニスト>の中では石田は10位だというのがびっくりだ。いやいやそれ以上に<世界のバイオリニスト>の中でも20位だというのには愕然となった。音友の読者層って、横浜中心なのか?いくらなんでもこれほどまでも上位に位置するとは思えない。あくまでも人気投票なので、いい加減なところはあるだろうけど。

ついでに書きておくと、この華麗コンの全回の管弦楽担当が神奈川フィルだが、このオケが、音友の投票では<日本のオケ>ではなんと4位だと言う。都響、東フィル、読響、新日フィルなどよりも上位にランクしているのも不思議な事だ。

加えて<世界のオケ>の中でも15位にランキングされている。ここでは、<日本のオケ>では神奈川フィルより上位の日フィルが20位内にも入っていないし、同じく神奈川フィルより一つ順位が下の都響が<世界のオケ>で3位というのだから訳が分からない。

あくまでも人気投票だし、確か、好きな奏者・オケを5人(団体)まで選ぶ方式なので、こんな矛盾した結果が生まれるのだろう。

<人気投票>では厳密なことは言えないまでも、少なくとも、バイオリニストとして石田泰尚は日本で一流のランクにあり、神奈川フィルも人気としては我が国のトップレベルにあるということだ。

で、その両者が組んだ2曲のコンチェルト。

ハチャトゥリアンの”バイオリン協奏曲”は初聴きだった。しかし、1年余前にランパルがフルート版に編曲したものを聴いていた…ことを帰宅後思い出した。原曲のバイオリン版より、こちらの方が有名かもしれない。

第1楽章、第3楽章はとてもリズミカルだ。挟まれた第2楽章がエキゾチックでメランコリー。演奏に34分前後要し、オーケストラの編成もかなり大きな本格的な協奏曲で、味わい深く、十分楽しめる。もっと演奏機会が増えても良さそうだが、この華麗コンのように、一度に2曲以上協奏曲を演奏するのでなければ、さほど知れ渡った作品でもないので単独では取り上げにくいのだろう。

ベートーベンも堂々たるもので、とても良かった。

予てから、石田泰尚のバイオリン・ソロは何度も聴いているが、その音色が繊細で美しいのだけど、野性味に欠ける。

今回もハチャトゥリアンのカデンツァなど重音奏法の部分などはもっとガリガリと脂を飛ばしてもいいのではないかと思ったが、全体を聴き終えると、やはり、この繊細さが彼の持ち味で、どんなに速いパッセージでも一音一音に磨きをかけようとしているのだろう。それが彼の音楽である、と受け止めると、一つのスタイルとして納得できる。

バイオリン・ソロも良かったが、神奈川フィルも素晴らしい出来だった。

バイオリン・ソロも良かったが、神奈川フィルも素晴らしい出来だった。今日の指揮は阿部未来クン。彼は2015年度から副指揮者を勤めているが、定期演奏会には一度も立ったことがないから、指揮ぶりを見るのは初めてだったが、うまくコントロールしていたのではないか。こう言っちゃ何だが、メンバーも必ずしもエース級を欠いた編成だったが、弦の音もきれいだし、まとまりが良くて実に心地よい演奏だった。

ソロ・コンマスが独奏に立っているので、今日のコンマスは﨑谷君かと思っていたが、コンマス席に座っていたのは見慣れぬ若い女性だった。終演後関係者に尋ねたら日本センチュリー交響楽団のコンマス・松浦奈々という人だった。はっきりした動作で役割を果たしていたのではないか。

♪2018-048/♪みなとみらいホール-14

[参考]

「音楽の友」2018年4月号人気投票結果

◎世界のオケ⇒

1ウィーン・フィル、

2ベルリン・フィル、

3N響、

4R・コンセルトヘボウ、

5都響、

6NYフィル、

7バイエルン放送響、

8ロンドン交響楽団、

9パリ管、

10ドレスデン・シュターツカペレ、

11チェコ・フィル、

12東響、

13ボストン響、

14ミラノ・スカラ座管、

15神奈川フィル(日本オケで4位)

◎日本のオケ⇒

1N響、

2日フィル、

3東響、

4神奈川フィル、

5都響、

6東フィル、

7読響・新日本フィル(同順)、

9大阪フィル、

10札響

◎世界のVnist⇒

1五嶋みどり、

2パールマン、

3クレーメル、

4ハイフェッツ、

5ムター、

6諏訪内晶子、

7オイストラフ、

8五嶋龍、

9イザベル・ファウスト、

10庄司紗矢香、

11グリュミオー、

12スターン、

13ツィマーマン、

14ヴェンゲーロフ、

15キュッヒル、

16レーピン、

17樫本大進、

18キョンファ、

19三浦文彰、

20石田泰尚 緑は故人

◎日本のVnist⇒

1五嶋みどり、

2諏訪内晶子、

3庄司紗矢香、

4樫本大進、

5五嶋龍、

6神尾真由子、

7千住真理子、

8堀米ゆず子、

9三浦文彰、

10石田泰尚

2017年5月25日木曜日

N響午後のクラシック第2回

ウラディーミル・フェドセーエフ:指揮

NHK交響楽団

ボリス・ベレゾフスキー:ピアノ*

ショスタコーヴィチ:祝典序曲 作品96

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番変ロ短調 作品23

リムスキー・コルサコフ:スペイン奇想曲 作品34

チャイコフスキー:幻想曲「フランンチェスカ・ダ・リミニ」作品32

------------------

アンコール

ハチャトゥリアン:バレエ組曲「ガイーヌ」から「レズギンカ舞曲」

指揮フェドセーエフ、Pf独奏ベレゾフスキーというロシア人コンビで全4曲ロシアもの。なら、チャイコ2曲ではなくてボロディンなどに入れ替えて4人4曲の方が良かったかなと思ったり…。

4月の出来がぴりっとしなかったので不安な船出。

ところがどっこい。先月のN響はN響ではなかったのかと思うくらい格段に違う。ショスタコ、チャイコ、コルサコフ、いずれも大規模で派手な管弦楽技法。ロシアの哀愁。加えてフェドセーエフのカリスマがN響のやる気と巧さを引き出した。

唯一初聴きの「フランチェスカ〜」の冒頭には驚いた。地獄の様を描いたそうだが正に不気味さ甚だしい強烈な音響はかつて耳にしたことがない。管・弦の低域が銅鑼も加わって唸るように響いたのはどうやら減七和音らしい。生でこそ聴ける音だ。

ベレゾフスキーの貫禄十分なPf協奏曲も楽しめた。ピアノのテンポが良すぎてオケの先を走るんじゃないかと心配したが、フレーズの頭ではきちんと揃う。そのうち、指揮者ともども三者が一体となってオケとのやり取りも自然に。豪快な演奏也。

本篇だけでも満足したが、万雷の拍手歓声に応えたアンコールがやはりロシアのハチャトゥリアン:レズギンカ舞曲。この調子の良い音楽に会場全体が気持ち良く乗せられた。この場限りではあっても全ての憂さを吹き飛ばずフェドセーエフの魔法。

♪2017-090/♪ミューザ川崎シンフォニーホール-09

2017年1月21日土曜日

神奈川フィルハーモニー管弦楽団定期演奏会みなとみらいシリーズ第326回

上野星矢:フルート*

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

J.S.バッハ(エルガー編曲):幻想曲とフーガハ短調Op.86

ハチャトゥリアン(ランパル編曲):バイオリン(フルート)協奏曲ニ短調

ラフマニノフ:交響曲第3番イ短調Op.44

------------

アンコール

上野星矢編曲:ロンドンデリーの歌*

ハチャトゥリアンのバイオリン協奏曲というのが初めて。それをフルート用に編曲したのも当然初めて。

フルートの名手ランパルがハチャトゥリアンにフルート協奏曲を依頼したら、ハチャトゥリアンは自分が作曲したバイオリン協奏曲をフルート用に編曲してはどうかと答えたそうで、ランパルは管弦楽部分はほぼそのままに、バイオリン部分をフルートにふさわしい楽想に変えたりカデンツァを加えたりの書き直しをしたそうだ。

ランパルは現代を生きた人なので、2人の間に接点があったということが不思議な感じがしたが、誕生日をみると、ハチャトゥリアンは1903年生まれ(1978年歿)、ランパルは1922年生まれ(2000年歿)なので、僅か19歳違うだけだ。

そのランパルがN響とこの曲を演奏している動画をYoutubeで発見した。

https://youtu.be/4hTV6UsH9R4

1977年10月、NHKホールでの演奏だ。ランパルは55歳、ハチャトゥリアンは74歳でかろうじて存命だったのだ。

さて、彼の音楽はほかには組曲「仮面舞踏会」とバレエ音楽(⇒演奏会用組曲)「ガイーヌ」くらいしか知らないのだけど、まあ、感じは「剣の舞」の如しだ。

上野星矢は華々しい経歴(全日本学生音楽コンクール1位、ランパル国際フルートコンクール優勝など)を納得させる腕前で、第1楽章からして独奏フルートは相当に難しいと思うが、大暴れするような第3楽章は超絶技巧の連続だ。

よくぞ、あんなに早くタンギングができたり、あんなに長く息を保てるのか、不思議なくらいだ。

ラフマニノフの交響曲。これまで2番は何度か聴いているし、アマオケ時代に自分でも演奏しているので馴染みはあったが、第3番は少なくともナマ演奏は初聴きだ。

それでも十分楽しめたのは内容がドラマティックでロマンティックだからだ。まるで壮大な映画音楽のようでもある。

それに、ハチャトゥリアンの音楽も同様だったが、指揮の川瀬賢太郎のコントロールが各パートに行き渡っている感じが演奏にも現れていて、聴く側も集中力を傾注できたのが良かった。

常任指揮者になってまもなく(3月で)3年になるが、神奈川フィルを掌中に収めつつあるような気がする。

♪2017-008/♪みなとみらいホール-02