2025年4月30日水曜日

東京都交響楽団 第1020回 定期演奏会Aシリーズ

2024年12月21日土曜日

日フィル横浜第403回定期演奏会 「第九」⑦

2023年12月22日金曜日

NHK交響楽団ベートーベン「第九」演奏会❻

2023年5月13日土曜日

NHK交響楽団1983回A定期 05月公演

2023年2月11日土曜日

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 第383回定期演奏会

2022年9月30日金曜日

東京都交響楽団 第953回 定期演奏会Aシリーズ 【別宮貞雄生誕100年記念:協奏三景】

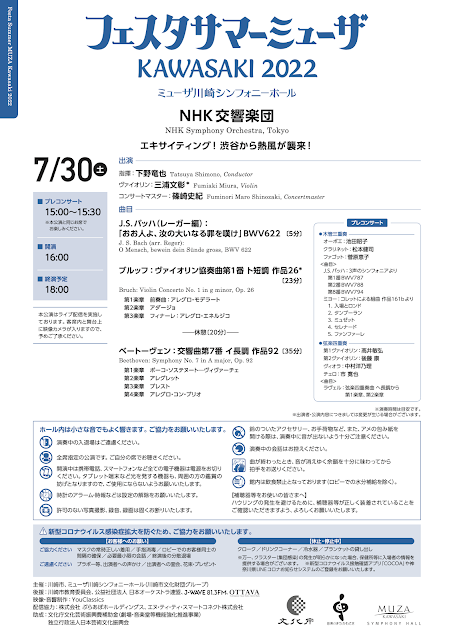

2022年7月30日土曜日

フェスタサマーミューザ2022 NHK交響楽団 ≪エキサイティング!渋谷から熱風が襲来!≫

2021年12月7日火曜日

プッチーニ「蝶々夫人」

2021-12-07 @新国立劇場

【指 揮】下野竜也

【演 出】栗山民也

【美 術】島次郎

【衣 裳】前田文子

【照 明】勝柴次朗

【再演演出】澤田康子

【舞台監督】斉藤美穂

【合 唱】新国立劇場合唱団

【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

蝶々夫人⇒中村恵理

ピンカートン⇒村上公太

シャープレス⇒アンドレア・ボルギーニ

スズキ⇒但馬由香

ゴロー⇒糸賀修平

ボンゾ⇒島村武男

神官⇒上野裕之

ヤマドリ⇒吉川健一

ケート⇒佐藤路子

ジャコモ・プッチーニ「蝶々夫人」

全2幕〈イタリア語上演/日本語及び英語字幕付〉

予定上演時間:約2時間40分

第Ⅰ幕 50分

休憩 25分

第Ⅱ幕 85分

全体として、軽快さもあるし、手際良さも感ずるのだけど、軽い印象だ。

1番のトピックは中村理恵の役デビューだろう。全篇出ずっぱりの歌いっぱなし。

なので、この役を破綻なくこなすだけでもう”立派”なものだ。

でも欲を言えば、誰が演じても15歳や18歳には見えないのだけど、娘のときめき、恥じらい、可愛らしさ、それでいて意地を通す胆力のようなものが欲しい。

演技が一面的だったのは、村上も但馬もAボルギーにも然りで、軽い。

それで愛の二重唱も花の二重唱も、感情移入ができなかった。

独唱アリア「お聞き…」はとても良かったけど。

過去2回は意識していなかったが、今回は、ほぼ四六時中舞台の高所に翻っている星条旗が目障りだった。

これは演出家の意図なのだけど、その高邁な意図するところが見えてこない。

また、蝶々さんにすれば自決の瞬間を子供が見ているとは気づかないのだろうけど、このような残忍演出は他に知らない。

子供の名前は、今は「悲しみ」、これからは「喜び」になるはずだったが、彼の名前には「恨み」が深く刻まれた。

オペラは「演劇」なり。

演出・演技に不満が残った。

2021年11月19日金曜日

新日本フィル:すみだクラシックへの扉#3

2021-11-19 @すみだトリフォニーホール

下野竜也:指揮

新日本フィルハーモニー交響楽団

篠﨑友美:ビオラ*

長谷川彰子:チェロ アンコールのみ共演

フンパーディンク:歌劇『ヘンゼルとグレーテル』前奏曲

ヒンデミット:「白鳥を焼く男」古い民謡に基づく、ビオラ独奏と小オーケストラのための協奏曲*

R.シュトラウス:「メタモルフォーゼン」(23の独奏弦楽器のための習作) TrV290

フンパーディンク:歌劇『ヘンゼルとグレーテル』から 夕べの祈り~パントマイム

-------------------

ヒンデミット:ビオラとチェロのための二重奏曲*

4曲(5曲とも言える。)も集めた割に全体のコンセプトが不可解。プログラムには牽強付会の説明があったが。

フンパーディンク歌劇の前奏曲とRシュトラウスの「メタモルフォーゼン」は何らの印象も残っていないが、過去数回聴いたという記録がある。そんな程度なので期待もしていなかった。

唯一興味があったのはヒンデミットの「白鳥を焼く男」(初聴き)だ。

オルフの「カルミナ・ブラーナ」には「焼かれた白鳥の歌」というのがある。そんなに白鳥を焼くのが一般的なのか?

どうやら、日本でうなぎの蒲焼職人の如く、欧州の何処かには白鳥を焼く専門職がいる(た?)らしい。

しかし、この曲は歌曲ではなく、むしろビオラ協奏曲で、解説を読んでも白鳥を焼く事の意味は分からず。

弦編成が面白い。

独奏ビオラを引き立たせるためか弦はチェロ4、コントラバス3のみに管楽器とハープとティンパニー。

ほとんどゆったりしたテンポで眠気を誘う。

これでも何度も聴いておれば面白いと思うのかもしれない。

次の「メタモルフォーゼン(「変容」の意)」は副題のとおりバイオリン10、ビオラ5、チェロ5、コントラバス3の弦楽合奏。

この曲については聴いた記録はあるがとんと記憶がなかった。

それでも脳内に欠片が残っていたか、これは意外にも楽しめた。

心を鬼にして聴いていないと持ってゆかれそうな気持ちに襲われるところがある。ドイツの壊滅的敗戦の年の作。そういう文脈で聴くと余計に感情が昂ってしまう。

後刻見つけたYoutubeに良い演奏があった。

問題はフンパーディンクの同じ歌劇からの3曲をどうして最後に纏めなかったのか?1曲目と4曲目にバラした…ステージ・マネージャー泣かせのプログラムの意図は那辺にありや?

前日、N響ブルックナーを聴いていたので、オケは物足りなかったが、そのN響で不安だったホルンは、新日フィル首席日高氏の安定感をN響に欲しかった。

2021年8月7日土曜日

フェスタサマーミューザ2021 日本フィルハーモニー交響楽団 ≪テーマは世界史の大文豪。心憎いプログラム!≫

2021-08-07 @ミューザ川崎シンフォニーホール

指揮:下野竜也

日本フィルハーモニー交響楽団

語り:宮本益光(エグモント)*

ソプラノ:石橋栄実(クレールヒェン) *

ウェーバー:歌劇「オベロン」から 序曲

ヴォーン・ウィリアムズ:「グリーンスリーヴス」による幻想曲

ニコライ:歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」から 序曲

ベートーベン:劇音楽「エグモント」作品84(全曲) (語り台本:藁谷郁美)*

その「エグモント」は、《序曲》を中学生の時に吹奏楽クラブで演奏して以来のお馴染みで、演奏会でも数え切れない程聴いている。しかし、劇音楽「エグモント」の全曲演奏となると、今回が初めてだった。

語りと歌(Sp)入り。

貴重な経験だったが、これがベートーベンの意図した上演方式なのか不知。

馴染みのある《序曲》と《終曲》(ほぼ序曲と同じ?)に挟まれて歌入は2曲だけ、間奏曲が4曲もあるって、どうも構成がよく分からず入魂できなかったが、収穫はソプラノ石橋栄美。

2018年の新国立劇場「フィデリオ」マルツェリーネ、今年の新国立劇場・観賞教室「カルメン」のミカエラ等で聴いていたが、間近で見るとカワイイ😍!

2021年3月25日木曜日

東京都交響楽団 都響スペシャル2021

2021-03-25 @東京文化会館

下野竜也:指揮東京都交響楽団

ドビュッシー:交響組曲《春》

ブルックナー(スクロヴァチェフスキ編):アダージョ(弦楽五重奏曲ヘ長調 WAB112から第3楽章)

ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 op.68

前半2曲は多分初聴き。

ドビュッシーの作品は学生時代のもの。

全然ドビュッシーらしくなく面白くなかった。

初演当時はこの程度でも諸先輩の顰蹙を買ったらしい。

4’33”を経験している身には何だって驚くことはないけど。

ブルックナー「アダージョ」は弦楽合奏だが重い!

後半のブラームス交響曲第1番。

冒頭の弦が打って変わって綺麗。しかも弦16型の大編成(都響は2月のマーラーでも16型だった。)。

出だしが良かったので、気持ちを入れ替えて透明感あるアンサンブルを期待したが、長くは続かなかった。先月は良い出来だったのに。

ラストは特大音圧が凄まじかったが…。

♪2021-027/♪東京文化会館-02

2021年2月17日水曜日

NHK交響楽団 02月公演

2021-02-13 @サントリーホール

下野竜也:指揮

NHK交響楽団

ピアノ:清水和音*

シューマン:序曲「メッシーナの花嫁」作品100

ベートーベン:ピアノ協奏曲第5番変ホ長調 作品73「皇帝」*

シューマン:交響曲第3番変ホ長調 作品97「ライン」

指揮はPヤルヴィの代役で下野竜也。

3曲はいずれも♭3つの調性で繋がっていると解説あるも、聴き分ける耳を持たぬ身には後付けの説明のように思える。

むしろ、ベト「皇帝」ではなくシューマンのピアノ協奏曲でシューマン漬けにしてほしかった。

しかし、「皇帝」が始まってみると、今日のサントリーホールのスタインウェイの良く鳴ること!

こんなにコロコロ明るい音が響くのは珍しい。

で、初めの不満は影を潜め、「皇帝」も十分楽しめた。

綺麗な音を聴くともう音階だけでも聴いていたいようにさえ思う。

放送ではしっかり聴こえるだろうが生ではやむを得ない。

そんな事情もあって、これは弦12型の小編成。

「皇帝」を挟む形の序曲と「ライン」は弦14型。

ナマ「ライン」は久しぶりで前回が16年11月のN響A。

この時はマンフレッド序曲、ピアノ協奏曲、と全作シューマンだった。

4年強の久しぶりだった。

もちろん好きな曲なので、CDなどでは時々聴いているが、冒頭の3/4拍子の取りにくいこと。ヘミオラって技法だろうか?今回も頭の中でタクトを振ってみたが長くは続かず。

しかし、このリズムの躍動感がとてもキャッチーでいい。

2楽章の牧歌的な親しみやすい旋律。

箸休めみたいな3楽章。

落ち着いた4楽章。

「いきいきと」で始まった音楽が最後に5楽章「いきいきと」に回帰して、シューマンにこんな幸福な時期があったのだと思うと感動してしまうよ。

N響の合奏力も良し!

♪2021-013/♪サントリーホール-03

2020年9月23日水曜日

NHK交響楽団 9月公演

2020-09-23 @サントリーホール

下野竜也:指揮

NHK交響楽団

N響ホルン・セクション*

(福川伸陽、今井仁志、勝俣泰、石山直城)

シューマン:4本のホルンのための小協奏曲ヘ長調 作品86*

コダーイ(下野竜也編):ミゼレーレ

シューマン:交響曲 第4番ニ短調 作品120

------Enc------

ブラームス:子守唄(Hr4重奏版)*

N響は7月にミューザで聴いて以来。サントリーでとなると年末の「第九」以来だ。

シューマンHr4重協奏曲冒頭の強奏に痺れた。N響らしい純度の高いアンサンブルだ。

が、感激は長くは続かない。

某オケのために作曲したと解説にある。

売り込んだのか頼まれたのか不明だがHr4本の協奏曲は音楽的に無理があると思った。Hr単独ならともかく、オケの中にも2本、加えて4本が絶え間無く鳴り続けると暑苦しい。

注文品?ならこれで良いのだろうけど、純粋に音楽を追求するならこういう形は取らなかったのではないか…とまあ、素人の独断。

交響曲4番は中々良かった。

弦編成は10型でコンパクトだから各部が明瞭。それでいてかなりの音圧がある。硬く引き締まった音響が力強くて心地良い。

これでもっとクリアならなあ…。水準は高いとはいえ常のN響レベルだった。

有名人が1人置きの隣と隣に。

気恥ずかしい位だったが来月も同じ良席で楽しみだ。

♪2020-056/♪サントリーホール-03