2024年12月12日木曜日

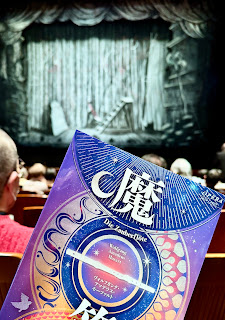

新国立劇場オペラ「魔笛」

2024年11月28日木曜日

新国立劇場オペラ「ウィリアム・テル」 <新制作>

2024-11-28 @新国立劇場

【指揮】大野和士

【演出/美術/衣裳】ヤニス・コッコス

【アーティスティック・コラボレーター】アンヌ・ブランカール

【照明】ヴィニチオ・ケリ

【映像】エリック・デュラント

【振付】ナタリー・ヴァン・パリス

【合唱】新国立劇場合唱団

【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

ギヨーム・テル(ウィリアム・テル)⇒ゲジム・ミシュケタ<22年椿姫>

アルノルド・メルクタール⇒ルネ・バルベラ<20年セビリアの理髪師/21年チェネレントラ/22年N響ヴェル・レク>

ヴァルテル・フュルスト⇒須藤慎吾

メルクタール⇒田中大揮

ジェミ⇒安井陽子

ジェスレル⇒妻屋秀和

ロドルフ⇒村上敏明

リュオディ⇒山本康寛

ルートルド⇒成田博之

マティルド⇒オルガ・ペレチャッコ<17年ルチア/18年N響カルミナ・ブラーナ>

エドヴィージュ⇒齊藤純子

狩人⇒佐藤勝司

ジョアキーノ・ロッシーニ:歌劇「ウィリアム・テル」<新制作>

全4幕〈フランス語上演/日本語及び英語字幕付〉

予定上演時間:約4時間35分

第Ⅰ幕

75分

--休憩30分--

第Ⅱ幕

55分

--休憩30分--

第Ⅲ・Ⅳ幕

85分

序曲は聴く機会が多いけど、オペラ本編は放映・ビデオでも観たことがない。

実際、滅多に上演されないと思う。

歌唱技術の難しさ、合唱・バレエに大勢が必要、何より長くて、正味4時間というから、2度の休憩を挟むと拘束5時間だ。ワーグナー並だよ。

そんな理由で上演されないのだろう。

でも、今回初めて観て、それだけじゃない。面白くないというのも重要な理由だろうと思った。

そういうこともあってか、新国立劇場が新制作した今回の作品も、少し端折ってあったかもしれない。

まあ、とにかく長く、話が分かりづらく、深刻な話なのだからバレエの出番などなくともいいと思うが、そこそこに用意してある。これが緊張を削ぐ。

演出家の記したものには、ロッシーに最後のオペラ作品である本作は「音楽における自殺」と評されることがあるそうだ。その正確な意味は分からないが、実際、それまでのロッシーに作品のような面白さ、分かり易さ、軽やかさがない。

どうも、失敗作ではなかったか、とど素人の僕は思うのであります。

余談ながら、日本で初めて本舞台形式で上演したのが藤沢市民オペラだそうだ。アマチュアだからこそ経費の面でもチャレンジできたのだろうな。

♪2024-163/♪新国立劇場-12

2023年3月21日火曜日

新国立劇場オペラ:オッフェンバック「ホフマン物語」

2022年4月20日水曜日

モーツァルト「魔笛」

2022-04-20 @新国立劇場

【指 揮】オレグ・カエターニ

【演 出】ウィリアム・ケントリッジ

【美 術】ウィリアム・ケントリッジ、ザビーネ・トイニッセン

【衣 裳】グレタ・ゴアリス

【照 明】ジェニファー・ティプトン

【プロジェクション】キャサリン・メイバーグ

【再演演出】澤田康子

【舞台監督】村田健輔

【合唱指揮】三澤洋史

【合 唱】新国立劇場合唱団

【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

【ザラストロ】河野鉄平

【タミーノ】鈴木准

【弁者・僧侶Ⅰ・武士Ⅱ】町英和

【僧侶Ⅱ・武士I】秋谷直之

【夜の女王】安井陽子

【パミーナ】砂川涼子

【侍女I】増田のり子

【侍女Ⅱ】小泉詠子

【侍女Ⅲ】山下牧子

【童子I】前川依子

【童子Ⅱ】野田千恵子

【童子Ⅲ】花房英里子

【パパゲーナ】三宅理恵

【パパゲーノ】近藤圭

【モノスタトス】升島唯博

モーツァルト「魔笛」

全3幕〈ドイツ語上演/日本語及び英語字幕付〉

予定上演時間:約 3時間

第Ⅰ幕 70分

休憩25分

第Ⅱ幕 85分

はっきり言って、このオペラは面白さが分からぬ。上演機会が多いから観る機会も多いけどストンと落ちない。

オペラの最高傑作とか書いてあったりすると自信を失ってしまう。

それでも敢えて言えば、ケントリッジの演出(というより美術)は単純な物語を、偉く意味深なものに見えるようにとの作為を感じてならない。

昔に日生劇場で観たパパゲーノは鳥刺の格好だった。

そんなメルヘンぽいのが好き。

夜の女王役の安井陽子は「ばらの騎士」ではゾフィーを歌ったばかり。

実は、ゾフィーは似合わないと思っていた。

夜の女王の方が余程似合っている。その有名な2幕のアリアの後はすぐ袖に引っ込ませないで拍手を受けさせるようにした方が歌手の為だけでなくお客の精神衛生上も好都合なのに。

2022年4月12日火曜日

R.シュトラウス「ばらの騎士」

2021年12月18日土曜日

名曲全集第172回 秋山和慶、円熟の 「 第九」❸

2021-12-18 @ミューザ川崎シンフォニーホール

秋山和慶:指揮

東京交響楽団

新国立劇場合唱団

ソプラノ:安井陽子

メゾソプラノ:清水華澄

テノール:宮里直樹

バリトン:加耒徹

ワーグナー:楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲

ベートーベン:交響曲第9番ニ短調「合唱付き」作品125

今年「第九」を聴くのは3回目だが、ようやく本格的な編成(弦は12-10-8-7-5。合唱は新国総勢40人マスク無し!)になった。

伝統の、安定の、安心の秋山「第九」だ。

指揮台にスコアは置いてあったが勿論暗譜。

何十年もかけて作り上げたご馳走を順番に並べているかのような自然体の指揮ぶり。

勿論オケの方にも長年のDNAが継承されているのだろう。ほんに大船に乗った気持ちで隅から隅までを楽しみ尽くせる感がある。

演奏時間70分余。過去の記録でもいつも70分前後。音楽と心身が一体化しているようだ。

定番の蛍の光の宝塚ぽい演出もこの頃では待ってました!の楽しみ。舞台の上も客席も一同満面笑みを浮かべて、温かい気持ちで繋がる。

そこに音楽の力がある。

40年以上続いた秋山「四季と第九」が2019年から形を変えたのは、別の「第九」を始めたからだと思うが、別版「第九」は聴きたくもないので、東響のHomeであるミューザでやらないのもまことに変だけど、全然気にならない。

それより、形を変えた秋山「第九」も来季はオペラシティ定期1回切りだ。

そのうち消されてしまわないか心配だよ。

♪2021-158/♪ミューザ川崎シンフォニーホール-44

2019年12月25日水曜日

東京都交響楽団 都響スペシャル「第九」<第九⑨>

レオシュ・スワロフスキー:指揮

東京都交響楽団

二期会合唱団

安井陽子:Sp

富岡明子:Ms

福井敬:Tn

甲斐栄次郎:Br

ベートーベン:交響曲第9番ニ短調「合唱付き」作品125

前半は音楽に集中できず考え事をしていた。途中から、これはイケナイと考え直して集中に努めたが、その前半(1、2楽章)、上の空で聴いたとはいえ弦の響に難あり。管・打も迫力不足。

都響も3日連続で疲れが出たのではないか?

これまで聴いた8回で弦編成が16型だったのは、アマの横響とやっぱり!今日の都響だけ。

大勢並んだ上に独唱4人を指揮者横に2人ずつ並べたので窮屈なこと。スワロフスキーは何度も福井敬の頭を叩きそうに見えた。4楽章バリトン独唱が入った途端指揮棒を落としかけたのは福井に指揮棒が当たりそうだったから?

3楽章以降は弦が落ち着いた響きで心地よく、都響の久しぶりに良い管弦アンサンブルを聴いた。

前方に配した独唱陣もよく声が通り、二期会合唱団もマズマズの出来。

先日の横響@県民ホールと同様、額縁舞台では合唱団を後方に配置したせいで舞台前に押し出されたオケの響が結果的にとても良かった。

♪2019-201/♪東京文化会館-10

2018年12月26日水曜日

都響スペシャル「第九」 ---「第九」❺

小泉和裕:指揮

東京都交響楽団

二期会合唱団:合唱

安井陽子:ソプラノ

富岡明子:メゾソプラノ

福井敬:テノール

甲斐栄次郎:バリトン

ベートーベン:交響曲第9番ニ短調「合唱付き」作品125

今季「第九」は5回目だが、弦の編成が16型は初めて。

数にものを言わせる都響らしい。合唱の二期会も音圧高く、何もかも強力で爆音コンサートのよう。

尤も、その割には纏まり良く、いつも不満が残る第1バイオリンの高域もほとんど不快な音が混じることがなかった。

第2楽章はえらく短かった。テンポが早目であったこともあるが、どこか(提示部・展開部・再現部)で反復を省略したようだが、どの部分かは気がつかなかった。

終楽章の、歓喜の物語を誘う低弦のレシタティーヴォは鋭さが不足した。そもそもチェロ10本、コントラバス8本という編成は多過ぎないか。そのせいかどうか分からないが、エッジが効いておらず、ぼんやりとしてモタモタ感があった。

全曲は正味62分(第2楽章の短縮効果)と短いが、決して<疾走する「第九」>という訳ではない。小泉和弘の指揮はどんな曲を聴いても正攻法で、外連味がないのがいいと思っている。

第3楽章から第4楽章の入りは間髪入れず、というほどではないが、ほんの2呼吸空けた程度で突入したのは良かった。

ここは、ゆっくり休止をとるのが好きという人もいるが、ベートーベンが本来(古典的形式)なら緩徐楽章である第2楽章とスケルツォであるべき第3楽章を入れ替えて配置し、第2楽章を急速なスケルツォ、第3楽章をアダージョとしたからには、楽譜上の指示はないが、第3楽章が終わり次第、一呼吸で終楽章の激しい世界に雪崩れ込むのが効果的だと思う。

全体としては、最近都響にがっかりすることが多かったが、今日はまずまず楽しめた。

16型(弦楽器60人)にせずとも他のオケのように14型(同50人)で演奏した方がもう少し引き締まった響きになったのではないかとは思うが。

80点。

♪2018-178/♪サントリーホール-15

2018年10月10日水曜日

新国立劇場オペラ「魔笛」

指揮:ローラント・ベーア

演出:ウィリアム・ケントリッジ

美術:ウィリアム・ケントリッジ、ザビーネ・トイニッセン

衣裳:グレタ・ゴアリス

照明:ジェニファー・ティプトン

合唱⇒新国立劇場合唱団

合唱⇒新国立劇場合唱団管弦楽⇒東京フィルハーモニー交響楽団

ザラストロ⇒サヴァ・ヴェミッチ

タミーノ⇒スティーヴ・ダヴィスリム

夜の女王⇒安井陽子

パミーナ⇒林正子

パパゲーノ⇒アンドレ・シュエン

パパゲーナ⇒九嶋香奈枝

モノスタトス⇒升島唯博

弁者・僧侶I・武士II⇒成田眞

僧侶II・武士I⇒秋谷直之

ほか

モーツァルト:「魔笛」全2幕〈ドイツ語上演/字幕付〉

予定上演時間:約3時間

第Ⅰ幕70分

--休憩25分--

第Ⅱ幕85分

新音楽監督大野和士が手がけた第1作はウィリアム・ケントリッジ演出の「魔笛」。

新音楽監督大野和士が手がけた第1作はウィリアム・ケントリッジ演出の「魔笛」。<新制作>とあるが、新国立劇場で過去6季継続上演してきた版を改めたからだろう。今回のケントリッジ版は既に2005年から世界各地で上演されてきたもので、装置・衣装ごと権利を買上げたというから、この先当分はこの演出による上演が続くだろう。でないと元が取れないもの。

ケントリッジは現代美術家としてむしろ有名らしい(僕は知らなかったが)。それで演出だけでなく舞台美術も担当している。

今日、開演前に紗幕越しの舞台を見て、どうも見たことがあるなと思って、帰宅後何本もある「魔笛」のビデオをチェックしたら、2011年3月のミラノ・スカラ座の録画がこの舞台美術と演出で、おまけに指揮者まで同じローランド・ベーアだった。

さて、音楽はよろしい。演奏も素敵だ。夜の女王とパミーナは交代した方がいいのではないかと思ったりもしたが、不満というほどのものではない。

問題は、今回売り物の<演出と美術>だ。納得できない。

「魔笛」はメルヘンでファンタジーであってほしいが、この演出では舞台装置は無いも同然。そこにモノクロの線画映像がプロジェクターで投影されることで場面変化をつけているのだが、いかんせん黒が基調で舞台は常に暗い。

また、演出ノートを読むとアパルトヘイトを念頭に置いているような説明があったり、映像のそこここにフリーメイソンを暗示したり、小難しい事が書いてあって辟易だ。

そこで何種類もあるビデオの中から、お気に入りのMETのメルヘン&ファンタジー版(ジュリー・テイモア演出)を見直して口直ししたよ。

♪2018-076/♪新国立劇場-11

2018年2月28日水曜日

オペラ「ホフマン物語」

指揮:セバスティアン・ルラン

演出・美術・照明:フィリップ・アルロー

衣裳:アンドレア・ウーマン

振付:上田遙

合唱:新国立劇場合唱団

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団

ホフマン⇒ディミトリー・コルチャック

ニクラウス/ミューズ⇒レナ・ベルキナオ

オランピア⇒安井陽子

アントニア⇒砂川涼子

ジュリエッタ⇒横山恵子

リンドルフ/コッペリウス/ミラクル/ダペルトゥット⇒トマス・コニエチュニー

アンドレ/コシュニーユ/フランツ/ピティキナッチョ⇒青地英幸

ルーテル/クレスペル⇒大久保光哉

スパランツァーニ⇒晴雅彦

シュレーミル⇒森口賢

ニアントニアの母の声/ステッラ⇒谷口睦美

ほか

ジャック・オッフェンバック:「ホフマン物語」全5幕〈フランス語上演/字幕付〉

予定上演時間:約3時間40分

第Ⅰ・Ⅱ幕70分

--休憩30分--

第Ⅲ幕50分

--休憩30分--

第Ⅳ・Ⅴ幕40分

有名なオペラについては放送機会も多いのでその録画を中心に、大抵複数のバージョンを持っているのだけど、「ホフマン物語」に関しては2009年のMET版だけしかなく、これは数回観たがなかなかしっくりと来ない。それで特に関心を惹く作品ではなかった。そういうこともあって、この作品をナマで鑑賞するのは今回が初めてだった。

元々未完の作品を後日他人が手を入れて完成したものだが、その後も楽譜が発見されたことなどから色んな人が再構成をした版が存在するようで、Wikipediaには6種類が挙げられており、最新版はなんと2006年に発表されたそうだ。

実際の舞台は比較的新しい版が用いられているらしいが、それでもその版に忠実とは限らず、各版の良いとこ取りでの再構成もあるようで、今回のフィリップ・アルローの演出も良いとこ取りだそうだ。

いろんな版があり、部分的に混ぜ合わせた構成も可能ということは、演出家にとっては面白いのかもしれないが、よほどの「ホフマン物語」ファンでない限り、観客は混乱するだろう。

MET版でも納得できなかったが、今回もよく分からないのが、最終幕最終場面のホフマンの死の意味が、やっぱり分からない。(おそらく、ここは、原作台本でもこう書いてあるのだと思うが)3人の女性に失恋したとはいえ、自ら死を選ぶに至る説得力がない。

人は死んでも芸術家(ホフマンは詩人)の作品は残る…なんて意図なら薄っぺらいし、納得できる前フリがない。

倒れたホフマンの躯を放置して登場人物が勢揃いし、「人は愛で大きくなり、涙で一層成長する」と合唱して幕が降りるが、ホフマンは死んでしまっているのだから成長もできないだろう。

とにかく話の筋が分からない。

ひょっとして愛と死と芸術に関する哲学的思索を試みているのだろうか。

どうせ、版はいくらもあり、まぜこぜありの世界だ。誰かスッキリする新演出で「ホフマン物語」を観せてくれないものか。

演出家は美術・照明も担当しているが、こちらの方面には豊かな才能があるのではないか。蛍光色を含む原色で彩られた舞台や衣裳(担当は別人だが演出家の指示を受けているだろう。)が面白く、舞台装置もセンスの良いもので、音楽も聴きどころは多く、筋さえきっちり納得させてくれたら面白いオペラなんだが。

♪2018-025/♪新国立劇場-03