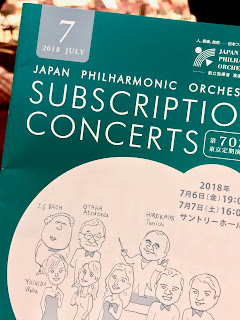

2018-07-07 @サントリーホール

広上淳一:指揮

日本フィルハーモニー交響楽団

合唱:東京音楽大学*

ソプラノ1:鈴木玲奈*

ソプラノ2:吉田和夏*

アルト:中山茉莉*

テノール:吉田浩之*

バス:浅井隆仁*

J.S.バッハ:管弦楽組曲第3番ニ長調 BWV1068

尾高惇忠:交響曲《時の彼方へ》

J.S.バッハ:マニフィカト ニ長調 BWV243*

------------------

アンコール

J.S.バッハ:管弦楽組曲第3番から「アリア」

7月の日フィル横浜定期は14日で、これが神奈川フィルの県民ホール定期とダブったので、この東京定期と振り替えた。振替なので席は選べず、同じクラスの中で空いている席をあてがわれる。多分、その中でも良い席を選んでくれるのだろうと信じたいが、何と、前から7列目の上手寄りだった。上手はさほど抵抗ないが、7列目はきつい。室内楽や独奏ならかぶりつきも歓迎するが、オーケストラでは勘弁してほしい。本当にここしか席がなかったのだろうか、と不信感が残る。

最初はJ.S.バッハの管弦楽組曲第3番だった。上手から斜めに見ているので編成は正確にはわからないけどコンバスが8本あるところから16型らしい。こんな特大編成でバッハをやるのかなあ、と思っていたら、やるのだ。

冒頭は管楽器のファンファーレ(?)だが、これがもうケタタマシイ。弦のうねるような音型は耳が慣れるまでしばらくは全然聞き取れなかった。

有名な第2曲「アリア」もとても「Air」ではない。うるさい。

第一こんな編成で管弦楽組曲をやる意味はなんだろう?

7列目という厳しい環境の下でかくもにぎやかなバッハを聴かされたのでまずはそこに抵抗感を感じてしまった。

でも、最前列に座っているファンも居るのだからなあ。こんな前で聴くぐらいならP席のほうがずっと気持ちよく聴けるよ。

次の曲は尾高惇忠氏の交響曲だった。初めて聴いた。いつの間にか寝てしまっていた。なので、皆目覚えていない。思い出そうとしてYoutubeで探したが出てこない。この日の3曲中一番長い35分のそこそこ大曲なのに、情けないものだ。

最後が、これもまともに聴くのは初めてのバッハのマニフィカトニ長調。これは独唱が5人に合唱が付く大編成だ。ここでオケの編成が少し小さくなったように思うが確認できない。

独唱はソプラノが2人の5声部だが、合唱も同様の5声部だ。珍しいように思うが、バッハの声楽作品ではそうでもないのかもしれない。

Magnificatはルカ伝第1章「マリアの賛歌」の作曲で、本来はカトリックの聖務日課のうちの晩課(夕べの祈り)のための音楽だったが、バッハの時代にはプロテスタントでも作曲されるようになったそうだ。J.S.バッハはもちろんプロテスタントだ。

初めて聴いた印象と言っても、この時代の音楽は既視感ならぬ既聴感一杯で、特に突き刺さったようなものはないけど、全編、穏やかに聴ける。

「晩課」といえば、個人的にはなんと言ってもモンテヴェルディの「晩課」(聖母マリアの夕べの祈り)が大好きだが、この「マニフィカト」も聴き慣れると大切な1曲になるのかもしれないな。

♪2018-081/♪サントリーホール-07