2025年3月4日火曜日

新国立劇場オペラ「カルメン」

2022年2月9日水曜日

オペラ:ドニゼッティ「愛の妙薬」

2022-02-09 @新国立劇場

【指 揮】ガエタノ・デスピノーサ

【演 出】チェーザレ・リエヴィ

【美 術】ルイジ・ペーレゴ

【衣 裳】マリーナ・ルクサルド

【照 明】立田雄士

【合 唱】新国立劇場合唱団

【管弦楽】東京交響楽団

【アディーナ】砂川涼子

【ネモリーノ】中井亮一

【ベルコーレ】大西宇宙

【ドゥルカマーラ】久保田真澄

【ジャンネッタ】九嶋香奈枝

ガエターノ・ドニゼッティ「愛の妙薬」

全2幕〈イタリア語上演/日本語及び英語字幕付〉

予定上演時間:約2時間30分

第Ⅰ幕 70分

休憩 25分

第Ⅱ幕 55分

指揮のデスピノーサ&東響も「オランダ人」に引き続きの登板だ。

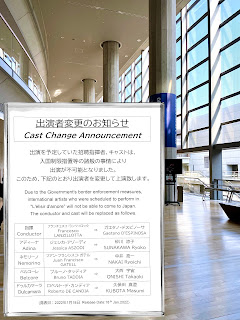

キャストはコロナの為に(元から出演予定の九嶋以外の)主要4役が全員日本人に代わった。

でも、それで大成功…は言い過ぎとしても、とても良かった。

何がいいかって、砂川涼子が素晴らしい。

あのふくよかで明かるく美しい声は、努力だけでは獲得できない天分だと思う。

ネモリーノ役の中井亮一にとっては歌手人生最高の大役だったと思うが、期待に応えた。

1番の聴かせどころ「人知れぬ涙」もヨシ!

もうちょっとツヤがあれば憂いも出てなお良かったが。

不満を挙げれば。

演出も美術も前回2018年公演と同じだが、前回は気づかなかったが点が今回は気になった。5年間の成長?

「文字」に拘る演出は美術面でも表れているが、「トリスタンとイゾルデ」はこの物語の契機に過ぎないのに全編にわたって「トリ・イゾ」由来の作り物がさも意味ありげに登場するのは紛らわしい。

薬売りの娘が登場するがセリフはない、歌もない。にもかかわらずなぜMaskをしているのか?

「オランダ人」の時もパントマイムの役者だけがMaskをしていた。

他にも兵士達が1幕ではMaskを。同じ連中が2幕ではNoMask。

いったいどういう整理基準なのか?

ともかく、Maskはやめてくれえ!

♪2022-016/♪新国立劇場-03

2022年2月2日水曜日

オペラ:Rワーグナー「さまよえるオランダ人」

2021年12月10日金曜日

第1946回 NHK交響楽団 定期公演 池袋C-1

2021-12-10 @東京芸術劇場大ホール

NHK交響楽団

佐藤晴真:チェロ*

チャイコフスキー:ロココ風の主題による変奏曲 作品33(原典版)*

ムソルグスキー(ラヴェル編):組曲「展覧会の絵」

-----------------------

カザルス:鳥の歌*

チェロ独奏もダニエル・ミュラー・ショットから佐藤晴真に交代した。

佐藤晴真は、最近よく聴くようになった

。

今年だけでも3回目。ホールにもよるけど、たいていは綺麗な音がよく響く。

ロココ風は奏者変更で、原典版に変わったそうな(尤も複数版の存在は知らなかったが。)。

編曲版「展覧会の絵」は、Hウッド版やストコフスキー版も聴いたことがある。

先日聴いたフォーレ四重奏団のピアノ四重奏版も驚嘆の音楽だった。

その昔、EL&Pの爆音演奏も生で聴いた(こういう電気増幅音楽はCDで聴く方がずっといい。)。

素材が良いからどう料理しても美味しくできるのだろう。

そして一番よく聴く編曲はラベル版だ。

耳に馴染んで安心感がある。

今日ももちろんラベル版だが、N響の演奏は、部分的には聴いたことがあるが、全曲は初めてだった。

流石にうまい。

もう、文句のつけようがない。

「展覧会の絵」の教科書のような、お手本となるような出来栄えに気分はホクホクしたよ。

いや、少しだけ不満があった。

最後のタムタムの音色が薄かったのは残念。タムタムの本来の響きはグオ〜ンという地響きのようであって欲しい。しかし、今日のタムタムは大シンバルを鳴らしたようなジャ〜ンという響きだったよ。