2023-10-25 @国立劇場

蘇我入鹿⇒中村歌六

漁師鱶七実ハ金輪五郎今国⇒中村芝翫

宮越玄蕃⇒坂東彦三郎

烏帽子折求女実ハ藤原淡海⇒中村梅枝

荒巻弥藤次⇒中村萬太郎

入鹿妹橘姫⇒中村米吉

大判事清澄⇒河原崎権十郎

杉酒屋娘お三輪/采女の局⇒尾上菊之助

豆腐買おむら/藤原鎌足⇒中村時蔵

ほか

近松半二=作

通し狂言「妹背山婦女庭訓」<第2部>三幕四場

(いもせやまおんなていきん)

戸部銀作=脚本

高根宏浩=美術

序 幕 布留の社頭の場

「道行恋苧環」竹本連中

二幕目 三笠山御殿の場

大 詰 三笠山奥殿の場

同 入鹿誅伐の場

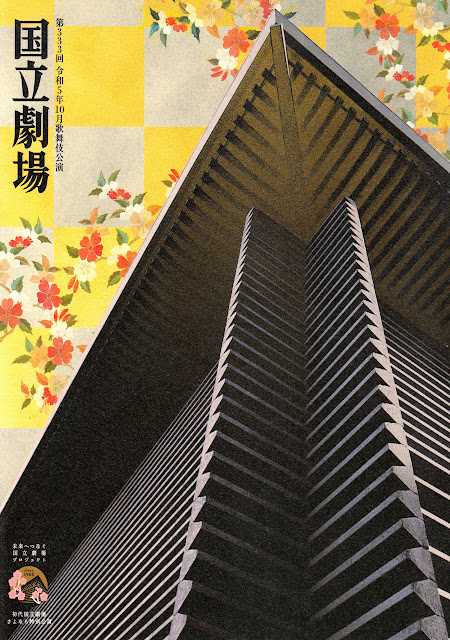

先週観たばかりだけど、どうも、面白みが分からず、このまま、初代国立劇場での歌舞伎鑑賞を終えるのもすっきりしないので、ちょうど夜にN響Bが入っているので、この日のチケットを買った。

今月の歌舞伎公演はこれで初代国立劇場の見納めということもあって、いつになくお客さんが大勢で、良席は全然残っていなかった。

今月の公演は9月「妹背山婦女庭訓」第1部の続き(第2部)だが、その前半と部分と今月の後半部分は、どうも木に竹を継いだような展開で、釈然としない。

文楽でも通しで観ているけど、文楽版の方が、見どころが多かったように思う。

かくして、2ヶ月にわたる大作を気合を入れて観た割には消化不良で終わったのが誠に残念。

明日で、初代国立劇場は事実上閉館になって、再開場は2029年だ。もちろんその間も、あちこちの劇場を借りて歌舞伎公演は継続されるが、舞台機構(歌舞伎専用劇場ではないから花道、回り舞台、すっぽん、セリもない)の制約から演目も限られてくるね。

♪2023-183/♪国立劇場-13