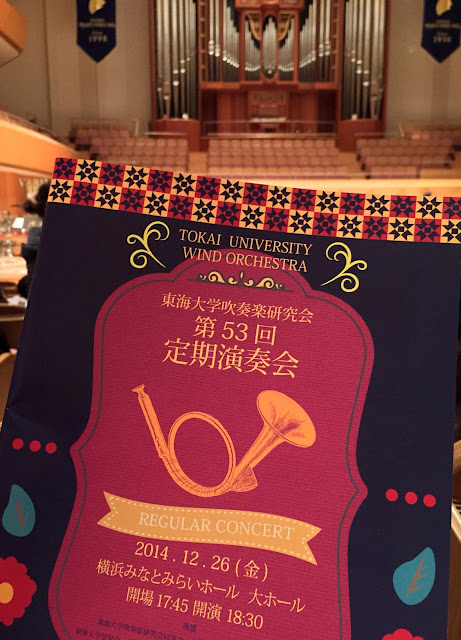

2015-12-24 @みなとみらいホール

音楽アドバイザー:加養浩幸

学生指揮者:善入魁斗

ドラムメジャー:山岸将大

《Ⅰ部》

朴守賢:遥か天鵞絨

デヴィッド・R・ホルジンガー:Abram's Pursuit

福島弘和:シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」

J.マッキー:フローズン・カテドラル

《Ⅱ部》

マーチングステージ

《Ⅲ部》

ヤン・ヴァンデルロースト:プロヴァンス組曲

ラヴェル:バレエ音楽 「ダフニスとクロエ」から第2組曲第1楽章夜明け、第3楽章全員の踊り

---------------

アンコール

福田洋介(編曲):ジングル・ベル in swing

J.ヴィンソン(編曲):CHEERIO MARCH

東海大吹奏研の演奏は、今回で3回めなので、初めて(第52回定期演奏会を)聴いた時の驚きはもうないが、相変わらずの高水準の演奏技術だ。

昨年の段階で、全国吹奏楽コンクールに4年連続出場を果たし、金賞3年連続受賞ということであったが、今年も全国大会に5年連続で出場したが、成績は銅賞だったそうだ。

もっとも、これほどのハイレベルの団体となると、金賞も銅賞も時の運のようなもので格別実力が落ちたということではなかろう。

吹奏楽、と言ってもブラス・バンドではない。

ウィンド・バンド、あるいはウィンド・アンサンブルというべきかな。

金管、木管、打楽器(ティンパニー、銅羅なども含む)は当然として、これにハープ、コントラバス、シロフォン(木琴)、グロッケンシュピール(鉄琴)、鐘なども加わっているので、管弦楽団との違いは弦の3部がクラリネットやフルートの一部に置き換わったようなものだ。

東海大吹奏研の編成は大規模で、音量的には大規模管弦楽団と同等以上だ。Ⅰ部の各曲の編成(曲毎に変わる)も大きかったが、Ⅲ部の最終曲「ダフニスとクロエ」の音楽ではステージに100人以上並んだのではないか。

テューバが10本、トロンボーンが18本、木管は大勢で数えられなかったが、とにかく金ピカ、銀ピカの管楽器群の威勢の良いこと。

知っている曲は「ダフニスとクロエ」だけで、残りは吹奏楽の世界では有名なものが集められているのだろうけど、知らない曲ばかり。そのせいで、Ⅰ部の各曲など、どれを聴いても同じようで、たいてい調子の良いリズムに最後はブラスの咆哮で終わる。

こういう点は吹奏楽の泣き所かもしれない。いくら頑張っても表現の幅が弦にはかなわないからだ。

その点、Ⅱ部のドリル演奏は、吹奏楽の、というよりここはブラス・バンドの良さが発揮されて楽しかった。

楽器を演奏しながら舞台上でいろんな隊形を表現し、パート毎に聴かせどころ、見せ所も作って楽しませてくれる。

また、全員(30名程度だったろうか)が、シャキッと隊列を維持する姿も気持ちがいい。

学校の吹奏楽部って、文化部の一つだけど体育会系のDNAもしっかり受け継いでいるバンカラさが好きだよ。

♪2015-132/♪みなとみらいホール-38