************************

2023年2月11日土曜日

未来へつなぐ国立劇場プロジェクト 初代国立劇場さよなら公演 近松名作集第Ⅲ部 女殺油地獄

************************

2022年12月16日金曜日

未来へつなぐ国立劇場プロジェクト 初代国立劇場さよなら公演 本朝廿四孝 (ほんちょうにじゅうしこう)

2022-12-16@国立劇場

●二段目

◎信玄館の段

薫太夫/清允

◎村上義清上使の段

南都太夫/團吾

◎勝頼切腹の段

織太夫/燕三

◎信玄物語の段

藤太夫/宗助

●四段目

◎景勝上使の段

碩太夫/友之助

◎鉄砲渡しの段

咲寿太夫/寛太郎

◎十種香の段

呂勢太夫/藤蔵

◎奥庭狐火の段

希太夫/清志郎

ツレ 燕二郎/琴:清方

アト 聖太夫/清方

◎道三最後の段

亘太夫/錦吾

人形役割

腰元濡衣⇒一輔

常磐井御前⇒文昇

村上義清⇒玉彦

勝頼実は板垣子息⇒紋臣

板垣兵部⇒亀次

蓑作実は勝頼⇒玉佳

武田信玄⇒文司

長尾謙信⇒玉勢

長尾景勝⇒紋秀

花守関兵衛実は斎藤道三⇒簑紫郎

八重垣姫⇒簑二郎

山本勘助⇒玉輝

18年5月に「本朝廿四孝」(全五段)のうち、三段目(桔梗原の段、景勝下駄の段、勘助住家の段)を観たが、なかなか複雑な話に付いてゆけなかった。

今回は、二段目(信玄館の段、村上義清上使の段、勝頼切腹の段、信玄物語の段)と四段目(景勝上使の段、鉄砲渡しの段、十種香[じゅしゅこう]の段、奥庭狐火の段、道三最後の段)だ。

これに最初に初段(大序<足利館大広間の段、足利館奥御殿の段>)と最後に五段目が加わって完成形…という訳でもなく四段目には今回省かれた[道行似合の女夫丸]と[和田別所化生屋敷の段]が<景勝上使の段>に先立つ。

なので、18年の公演と今回を合わせても、「全段」というには、抜けが多いのだけど、おそらく、二、三、四段目(のうちの<景勝上使の段>以降)を観れば、「本朝廿四孝」のほぼ全容が理解できる…らしい。

●感想…と言っても、とにかく、筋が頭の中で筋が繋がらない。特に今回は途中の三段目が抜けているので、解説など読みながら怪しい記憶と格闘したが難しい。

ただ、今回30年ぶりに上演されたという「道三最後の段」を観て、この複雑な戦国絵巻の争いの構図がぼんやりとではあるが、分かった。

ミステリー小説のように、重要な設定が最後までお客には隠されているのでアンフェアな感じもするが、それが明かされる大団円でなるほど、全てのエピソードがこうして繋がるのか、と合点した。

まる1日をかけて、あるいは、短い間隔で全段を観ることができたら、作者が仕掛けた壮大な物語を楽しむことができるだろう。

♪2022-194/♪国立劇場-132021年12月6日月曜日

国立劇場開場55周年記念 人形浄瑠璃文楽 令和3年12月公演

2021年9月5日日曜日

国立劇場開場55周年記念 人形浄瑠璃文楽 令和3年9月公演第Ⅲ部

2021年2月17日水曜日

鶴澤清治文化功労者顕彰記念 人形浄瑠璃文楽 令和3年3月公演第Ⅱ部

2021-02-17@国立劇場

●曲輪文章 (くるわぶんしょう)*吉田屋の段

●菅原伝授手習鑑 (すがわらでんじゅてならいかがみ)

寺入りの段

寺子屋の段

*「文章」は「文」+「章」の1文字

睦太夫/勝平/錦吾/咲太夫/織太夫/藤太夫/南都太夫/咲寿太夫/燕三/燕二郎

勘次郎/玉彦/勘助/勘壽/紋秀/紋吉/玉男/簑助/清十郎〜

-----------------------------------------------------

希太夫/清馗/呂太夫/清介/藤太夫/清友

清之助/玉翔/清五郎/簑二郎/蓑之/簑太郎/玉也/玉輝/玉助/玉誉〜

2本立て。

最初は「曲輪文章(くるわぶんしょう)」。

正確には「文」と「章」はへんとつくりで1文字で表されるが、そんなフォントはない。

因みに同じ話を歌舞伎では「廓文章」と書く。

なんで無理やり作った文字を使うのか?

調べたら、どうやら験担ぎらしい。

3文字(奇数)にする為のようだ。

そういえば、他の演目は全て字数が奇数だ。

そして、題名にはほとんど仮名を使わないにもかかわらず「冥途の飛脚」などは「冥土飛脚」で良さそうなものだが、それでは偶数なので敢えて「の」を入れて5文字にしている。

偶数は2で割れるので席を割るに繋がり、これを嫌うのだそうだ。

落ちぶれてなお未練な夕霧に会いに恥を忍んで吉田屋へ。

1年ぶりの再会に夕霧は喜ぶも、伊左衛門は不貞腐れ、拗ねて、甘えて、え〜いあほらしや!

1時間ほどの短い話だが太夫が6人で登場人物を語り分ける様は豪華なこと。

2本目はお馴染み「菅原伝授手習鑑」から「寺入り」、「寺子屋」の段。

本心を偽って敵方に仕えた松王丸とその妻の、これほど残酷なことが他にあろうかという極大悲劇。

息子の亡骸をいろは歌に擬えた名文句で野辺の送り(いろは送り)は何度観ても聴いても、突き刺さる。

♪2021-012/♪国立劇場-01

2020年2月12日水曜日

人形浄瑠璃文楽令和2年2月公演第Ⅲ部

2019年12月13日金曜日

第51回文楽鑑賞教室「平家女護島〜鬼界が島の段」ほか

●伊達娘恋緋鹿子(だてむすめこいのひがのこ)

火の見櫓の段

南都太夫・小住太夫・亘太夫・碩太夫/

清志郎・清馗・友之助・清公・燕二郎/

紋臣・簑太郎・亀次・勘助・玉峻ほか

●解説 文楽の魅力

希太夫/寛太郎/玉誉

●平家女護島(へいけにょごのしま)

鬼界が島の段

千歳太夫/富助

和生・玉勢・勘市・清十郎・玉也・清五郎ほか

文楽で声を発するのは太夫だけだが、鑑賞教室では三味線も人形遣いもそれぞれの分野の解説をしてくれるので、意外な発見があって面白い。

伊達娘恋緋鹿子-火の見櫓の段は、娘お七が櫓に上るところが巧い仕掛けで見ものだ。また、絵としても美しい。

平家女護島-鬼界が島の段も、いつもながらの千歳太夫の熱演。俊寛を遣うのは吉田和生。

鑑賞教室は本来中高生の為の公演だが、出演陣も大物投入で手抜きしないのがうれしい。

♪2019-203/♪国立劇場-16

2019年11月19日火曜日

国立文楽劇場開場35周年記念11月文楽公演 通し狂言「仮名手本忠臣蔵」第Ⅲ部

通し狂言 仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)

八段目から十一段目まで 4時間30分(正味3時間50分)

八段目 道行旅路の嫁入

津駒太夫・織太夫・南都太夫・亘太夫・碩太夫/

宗助・清志郎・寛太郎・錦吾・燕二郎

九段目 雪転しの段-山科閑居の段

芳穂太夫/勝平

前 千歳太夫/富助

後 藤太夫/藤蔵

十段目 天河屋の段

口 小住太夫/寛太郎

奥 靖太夫/錦糸

十一段目 花水橋引揚より光明寺焼香の段

睦太夫・津國太夫・咲寿太夫・碩太夫/清𠀋

人形役割

妻戸無瀬⇒和生

娘小浪⇒一輔

大星由良助⇒玉男

妻お石⇒勘彌

大星力弥⇒玉佳

加古川本蔵⇒勘十郎

天川屋義平⇒玉也

原郷右衛門⇒分司

矢間十太郎⇒勘一

寺岡平右衛門⇒簑太郎

桃井若狭之助⇒玉志

ほか

3年前に国立劇場開場50周年記念の「仮名手本忠臣蔵」…2部構成の11段通しを観たのが、恥ずかしながらナマ文楽の最初で、これで嵌ってしまった。

その後は東京の公演は1回も欠かさず。今年は大阪遠征も3回・4公演を楽しんだ。

今年の3部構成の忠臣蔵も今回で全段終幕。

本場大阪では、国立文楽劇場開場35周年行事として時間をたっぷりかけたので、東京では演らなかった2段目冒頭、力弥使者の段と11段目の最後の最後、光明寺焼香の段も観られて良かった。

やはり焼香の段は泣かせる場面だ。花水川引き揚げで終わるよりカタルシスが得られて満足感が高い。

この本格的全段通し、次回はいつか。

もう一度くらい観たいね。

3回皆勤賞で手拭GET。

♪2019-182/♪国立文楽劇場-3

2019年8月1日木曜日

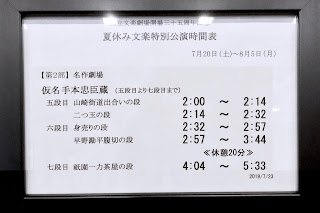

国立文楽劇場開場35周年記念夏休み文楽特別公演 通し狂言「仮名手本忠臣蔵」第Ⅰ部

通し狂言 仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)五段目から七段目まで

4時間18分(正味3時間33分)

五段目 山崎街道出合いの段

小住大夫・勝平

二つ玉の段

靖太夫・錦糸・燕二郎

六段目 身売りの段

咲太夫・燕三

早野勘平腹切の段

呂勢太夫・清治

七段目 祇園一力茶屋の段

由良助⇒呂太夫

力弥⇒咲寿太夫

十太郎⇒津国太夫

喜多八⇒文字栄大夫

弥五郎⇒芳穂太夫

仲居⇒亘太夫

おかる⇒津駒太夫

仲居⇒碩太夫

一力亭主⇒南都太夫

伴内⇒希太夫

九太夫⇒三輪太夫

平右衛門⇒藤太夫

前 宗助

後 清友

人形役割

早野勘平⇒和生

千崎弥五郎⇒玉勢

百姓与市兵衛⇒亀次

斧定九郎⇒玉輝

女房おかる⇒一輔

与市兵衛女房⇒簑二郎

一文字屋才兵衛⇒簑太郎

原郷右衛門⇒玉也

斧九大夫⇒勘壽

鷺坂伴内⇒文司

矢間十太郎⇒紋吉

大星由良之助⇒勘十郎

寺岡平右衛門⇒玉助

大星力弥⇒玉翔

遊女おかる⇒簑助

4月公演に続いて第2弾。今回は、五段目から七段目まで。

大序(一段目)から四段目までは、侍たちの四角四面の意地の張り合いのような物語だが、五段目〜六段目は、農家や商家の人々の人情話で、これがなかなか面白い。

五、六段目の主役は早野勘平(萱野三平重実がモデルと言われている。)だ。

彼氏、善良で忠義の男なのだが、ちょいとうっかりミスが多い。ほんのささいな失敗から不運が不運を呼んで、岳父を亡くし、恋女房は遊女に身売りし、挙句、自分は早まって腹を切ることになる。

ここは人間国宝に内定している咲太夫の名調子だったが、なんだか、一段とありがたく聴こえた。

おかるがその身を売られた後に、勘平が切腹をしたので、おかるはその事情を知らずに遊女として祇園「一力」で働いている。

七段目は、全段の中で、一番面白いかもしれない。

「一力」で放蕩を尽くす由良助の元に敵も味方も彼の本心を探りにくる。容易なことで内心を明かさない駆け引きがまずは面白い。

判官(内匠頭)の妻・顔世御前から由良助宛の密書を、ひょんなことからおかるは盗み見してしまう。それを知った由良助はおかるを身請けしてやるという。喜ぶおかるだが、おかるの兄・足軽の平右衛門は、それを聞いて由良助の仇討ちの決意を読み取り、おかるは密書を見た為に殺されるのだと説く。

驚くおかるに、亭主の勘平は切腹し、父親は殺されたことを伝え、「その命、兄にくれ!その命と引き換えに仇討ちの仲間に入れてもらえるよう嘆願する」と切りかかる。もはや、生きる希望を失ったおかるは兄の望みが叶うならと命を差し出すその刹那、陰で聞いていた由良助が平右衛門の覚悟のほどを知り、刀を納めさせ、平右衛門の仇討ち参加を許す。

と、ざっと書いたが、実際はこの段だけで1時間半もある。

いろんなエピソードがあって見どころ、聴きどころ満載。よくぞ、こんな面白い話を作ったものだと思う。

次回公演は11月だ。これで全段完了。また、行かねばなるまい。

2019年5月16日木曜日

国立文楽劇場開場35周年記念 人形浄瑠璃文楽05月公演 通し狂言「妹背山婦女庭訓」第1部

通し狂言「妹背山婦女庭訓」(いもせやまおんなていきん)

●第一部(午前10時30分開演)

大 序

大内の段

碩太夫・亘太夫・小住太夫・咲寿太夫/

清允・燕二郎・錦吾・清公

小松原の段

芳穂太夫・咲寿太夫・南都太夫・

文字栄太夫・津国太夫/團吾

蝦夷子館の段

口:亘太夫/清公

奥:三輪太夫/清友

二段目

猿沢池の段

希太夫/友之助

鹿殺しの段

碩太夫/錦吾

掛乞の段

睦太夫/寛太郎

万歳の段

織太夫/清志郎・清允

芝六忠義の段

切:咲太夫/燕三

三段目

太宰館の段

靖太夫/錦糸

人形▶玉佳・玉勢・紋臣・簑太郎・玉助・簑紫郎

玉男・文司・清十郎・玉也・勘次郎・

簑二郎・和馬・勘十郎・ほか

今月は、国立文楽劇場会場35周年の記念であり、令和に改元後最初の公演ということもあってか、日本で初めて元号が定められた「大化の改新」を題材にした超大作が、昼夜2部に及ぶ通し狂言として上演された。

第1部は10時半から。第2部終演は21時という時間割だが、これだけ長いと日を分けて鑑賞するのが普通だと思うが、今月はやたら忙しいので、1日で一挙に観てしまうことにした。もちろん幕間はあるし、1部終演後2部開演までにもお客の入れ替えの時間があるが、入館してしまえば出るまで拘束10時間半だ。

これはかなり体力が必要で、若干、不安もあったが、始まってみると実に面白くて、疲労など全然感じるどころではなかった。

この演目は、初めての鑑賞だ。およその筋書きは頭に入っていたが、まあ、登場人物が多く、最初のうちはなかなか彼らの関係性が飲み込めず、買ったプログラムの「人物相関図」などをチラチラ見ながら、なんとかついてゆくという感じだった。

ややこしいのは人間関係だけではなく、そもそもの筋書きがもう破天荒なのだ。

中大兄皇子(天智天皇)、藤原(中臣)鎌足側と、蘇我蝦夷・入鹿親子側との権力争いが大筋である(こういう狂言を「王代物」というらしい。)が、タイトルからしても違和感があるように、途中では室町か鎌倉の時代物風になったり、さらには江戸時代の世話物の様な話も加わり、元の大筋はだんだんとボケてゆき、まるで違う話が2つ3つ合わさっているようだ。

まあ、面白ければなんでもあり、という文楽・歌舞伎の庶民芸能の面目躍如だ。

第1部では文楽版ロメオとジュリエットとも言える久我之助(こがのすけ)と雛鳥の出会いを描く「小松原の段」、天智帝やその部下が大納言兼秋らが匿われているあばら家に掛け取りに来た商人とのトンチンカンなやりとりを描く「掛乞いの段」、親子の犠牲を描く「芝六忠義の段」が印象的だった。

♪2019-064/♪国立劇場-06

2019年4月9日火曜日

国立文楽劇場開場35周年記念4月文楽公演 通し狂言「仮名手本忠臣蔵」第Ⅰ部

国立文楽劇場開場35周年記念4月文楽公演

通し狂言「仮名手本忠臣蔵」(かなでほんちゅうしんぐら)

第Ⅰ部大序から四段目まで 4時間18分(正味3時間43分)

大序

鶴が岡兜改めの段

碩太夫・亘太夫・小住太夫・咲寿太夫/

清允・燕二郎・錦吾・清公

恋歌の段

津国太夫・南都太夫・文字栄太夫/

團吾

二段目

桃井館力弥使者の段

芳穂太夫/清丈

本蔵松切の段

三輪太夫/清友

三段目

下馬先進物の段

小住太夫/寛太郎

腰元おかる文使いの段

希太夫/清馗

殿中刃傷の段

呂勢太夫/清治

裏門の段

睦太夫/勝平

四段目

花籠の段

文字久太夫改め豊竹藤太夫/團七

塩谷判官切腹の段

切:咲太夫/燕三

城明渡しの段

碩太夫/清允

◎人形

勘十郎・和生・玉輝・文司・玉佳・簑助・玉男ほか

国立文楽劇場では「仮名手本忠臣蔵」を今年、春夏秋3季に分けて全段通し上演する。

2年半前の国立劇場での全段通しは2部構成1日公演だったが、今回は時間をかける分、国立文楽劇場としては初演となるの場面(桃井館力弥使者の段)の上演など、全段通しにふさわしく細部も忠実に公演するのは、本場大阪の矜持を感じて嬉しい。

Ⅰ部は全11段中大序から四段目・城明け渡しまで。

やはりこの最後の段は特別に厳粛だ。人の死がかくも丁寧・荘重に描かれる芝居は他に例がないのではないか?

主人の無念の切腹を受け、明け渡した城を後にする由良助は万感を胸に秘め、その想いは延々三味線だけで表されるが、最後に太夫が一声大きく「『はつた』と睨んで」と城を振り返る由良助の思いを叫んで幕となる。

心憎い幕切れである。

心憎い幕切れである。全体として、この話は、口にできぬ人の思いを阿吽の呼吸や腹で探り、受け止め、あるいは命に変えて伝えんとする、激しい情の交錯が見所だ。そのように受け止める時に、時代を超えて今にも通づる人の情けの美しさが胸を打つのだろう。

この後の段も楽しみだが果たして大阪まで遠征できるか。

余談:たこ焼き屋の隣の劇場はとてもナショナル・シアターとも思えぬ気取りの無さ。この味わいが嬉しいや。

2019年2月15日金曜日

人形浄瑠璃文楽平成31年02月公演 第2部

近松門左衛門=作

大経師昔暦(だいきょうじむかしごよみ)

大経師内の段

中⇒希太夫/鶴澤清丈

奥⇒文字久太夫/鶴澤藤蔵

岡崎村梅龍内の段

中⇒睦太夫/鶴澤友之助

奥⇒呂太夫/竹澤團七

奥丹波隠れ家の段

三輪太夫・南都太夫・咲寿太夫/鶴澤清友

人形▶吉田和生・吉田簑紫郎・吉田勘一・吉田玉勢・

吉田簑一郎・吉田玉志・吉田玉也

近松門左衛門の<世話物>の中でも、「大経師昔暦」は「冥途の飛脚」、「曾根崎心中」、「女殺油地獄」、「心中天網島」などと並んで、非常に有名な作品だが、あいにくこれまで文楽でも歌舞伎でも観たことはなかった。

この話も、おさん・茂兵衛にとって、ほんのちょっとしたはずみの事故のような出来事が、悪い方へ悪い方へと転がり、糸がもつれもつれて絡み合い、もう、どうにもならずに最悪の逃避行へと転落する。

茂兵衛への恋心から茂兵衛に味方した下女のお玉は京に近い岡崎村の伯父・梅龍の元に預けられ、おさん・茂兵衛は逃避行の傍、そこを尋ね、その後奥丹波に隠れ住むが、それも長くは続かず、ついに追っ手の手にかかる。

そこに梅龍が、お玉の首を持参し、全ての罪はお玉にあるので成敗した。おさん・茂兵衛に罪はない、と役人に申し立てるが、2人の不義は濡れ衣だと証明できる唯一の証人を殺してしまったと梅龍の早計を惜しみ、梅龍は地団駄踏んで悔しがる。

このラストチャンスまで、むしろ善意が3人の人生を踏み潰してしまうという悲劇に慄然とする。

それでも、おさん・茂兵衛はお互いに真実の愛を知らぬまま今日に至り、思いがけない地獄への道行きの中で、純愛に準ずることができたのがせめてもの幸いか。

今回は、ここまでの上演だったが、近松の原作ではその後2人は助命されるそうだ。にもかかわらず、実話の方は両者磔、お玉は獄門晒し首になるそうで、劇中、それを予告するかのように、おさん・茂兵衛の影が磔の姿に、お玉は窓から顔を出したその影が獄門首に見えるように演出されていて、これはかなり気味が悪い。

余談:

この話も「桂川連理の柵」同様、実話が基になっている。

それを最初に浮世草子として発表したのが井原西鶴(「好色五人女」の中の「暦屋物語」)で、その33年後に近松門左衛門が同じ題材で浄瑠璃「大経師昔暦」を発表した。

両者の話の細部は知らないので相違も知らなかったが、これらを原作にした溝口健二監督の名作映画「近松物語」は何度も観てよく知っているので、近松の浄瑠璃「大経師昔暦」もおよそ、この映画のストーリーに近いものだと思い込んでいたが、実際に観てみると少し様子が異なる。

後からの俄か勉強だが、そもそも西鶴の描いた物語と近松の物語とではおさん・茂兵衛の関係がだいぶ違うようだ。加えて、溝口が映画化した際は、その両者を合体させてシナリオを作ったという。

映画の方は合理的な筋の展開で無理がなく共感するものが多いが、文楽「大経師昔暦」ではおさんと茂兵衛が不義の仲になる設定に無理がある。

大経師の女房おさんと下女お玉が寝所を交代する目的は、おさんがお玉のふりをして亭主・以春のお玉への夜這いの現場を押さえ、懲らしめる事にあった。

一方、茂兵衛は昼間自分を助けようとしてくれたお玉に礼を言おうと寝所に忍び込む。暗闇で顔が分からないとしても、茂兵衛が言葉は発しないとしても、おさんには忍び込んで来た男が自分の亭主でないことくらい素ぶりで分かるはず。にも関わらず、抵抗もせず、情を通じてしまうのも不可解。

だからこそ、溝口はここを改めて、すぐお互いが意中の人ではないと気がつくが、何しろ深夜の寝所に2人でいるところを見られたことで不義が疑われるという筋に変えている。

床本(シナリオ)を読む限り、2人はお互いの顔を確認した上で、互いに予期する相手ではなかったが、それでも結ばれるという筋立てに変更する演出は可能だし、そうすればその後の逃避行もよく分かるのだが、「伝統芸能」の世界では、新劇のような自由な解釈は許されないのだろうな。

♪2019-017/♪国立劇場-04