2023年10月25日水曜日

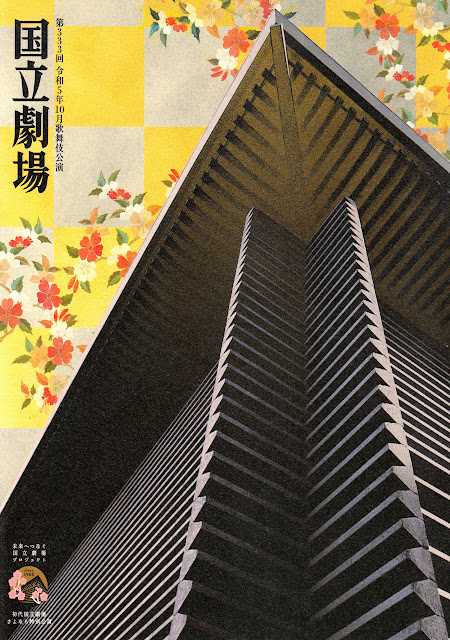

未来へつなぐ国立劇場プロジェクト 初代国立劇場さよなら特別公演 通し狂言「妹背山婦女庭訓」その2

2023年10月19日木曜日

未来へつなぐ国立劇場プロジェクト 初代国立劇場さよなら特別公演 通し狂言「妹背山婦女庭訓」その2

2023年9月8日金曜日

未来へつなぐ国立劇場プロジェクト 初代国立劇場さよなら特別公演 通し狂言「妹背山婦女庭訓」

2023年1月12日木曜日

未来へつなぐ国立劇場プロジェクト 初代国立劇場さよなら公演 通し狂言「遠山桜天保日記」

2022年10月11日火曜日

未来へつなぐ国立劇場プロジェクト 初代国立劇場さよなら公演 通し狂言「義経千本桜」【Bプロ】三段目

2022年7月8日金曜日

7月歌舞伎鑑賞教室(第102回 歌舞伎鑑賞教室)

2022年3月18日金曜日

令和4年3月歌舞伎公演『近江源氏先陣館-盛綱陣屋-』

2021年10月21日木曜日

10月歌舞伎公演「通し狂言 伊勢音頭恋寝刃(いせおんどこいのねたば)」

2021-10-21 @国立劇場

近松徳三=作

通し狂言「伊勢音頭恋寝刃」(いせおんどこいのねたば)

三幕七場

国立劇場美術係=美術

序幕

第一場 伊勢街道相の山の場

第二場 妙見町宿場の場

第三場 野道追駆けの場

第四場 野原地蔵前の場

第五場 二見ヶ浦の場

二幕目

第一場 古市油屋店先の場

第二場 同 奥庭の場

福岡貢 中村梅玉

藤浪左膳/料理人喜助 中村又五郎

油屋お紺 中村梅枝

油屋お鹿 中村歌昇

奴林平 中村萬太郎

油屋お岸 中村莟玉

徳島岩次実ハ藍玉屋北六 片岡市蔵

藍玉屋北六実ハ徳島岩次 坂東秀調

今田万次郎 中村扇雀

仲居万野 中村時蔵

ほか

2015年に梅玉の主演で国立劇場では初めて通し狂言としてかけられたのを観た。

今回は、同じく「通し」といっても初演時に比べて一幕少ない。

コロナ以降の芝居は、概ね短縮形になっている。

役者も梅玉の他は莟玉(当時は梅丸)が同じ役で出ている他は多分全員変わっている。

歌舞伎としては色々見処(二見ヶ浦の場、油屋奥庭など)があるが、主人公が妖刀のせいにして殺される程の罪もない者8人ばかりに斬りつけ、その部下が「切れ味お見事!」と持ち上げて幕という構成や演出にちょいと疑問あり。

返り血を浴びた梅玉の見得などは残酷美でもあるが陰惨な印象が残った。

中村莟玉が同じ役で出ている(前回は10代だった!)が、6年経って女の色っぽさが益々磨かれたようで同慶の至り。

梅枝もいい女方だし、いずれは父時蔵が演じた大きな役の仲居万野を演るようになるのだろう。

今回は歌昇が生涯初めての女方だそうだが、滑稽な味も出して初めてとは思えない良い出来だった。

♪2021-113/♪国立劇場-08

2021年3月9日火曜日

3月国立劇場 歌舞伎公演

2021-03-09 @国立劇場

令和3年3月歌舞伎公演『時今也桔梗旗揚』

《歌舞伎名作入門》

●入門 歌舞伎の“明智光秀”

●四世鶴屋南北=作

中村吉右衛門=監修

時今也桔梗旗揚(ときはいまききょうのはたあげ)三幕

序 幕 饗応の場

二幕目 本能寺馬盥の場

大 詰 愛宕山連歌の場

●「入門 歌舞伎の“明智光秀”」

ご案内 片岡亀蔵

●『時今也桔梗旗揚』

武智光秀 尾上菊之助

小田春永 坂東彦三郎

光秀妻皐月 中村梅枝

森蘭丸 中村萬太郎

光秀妹桔梗 坂東新悟

森力丸 中村鷹之資

山口玄蕃 中村吉之丞

住職日和上人 片岡亀蔵

連歌師宇野丈巴 河原崎権十郎

安田作兵衛 中村又五郎

ほか

光秀が信長のパワハラに我慢ならぬと謀反を起こす物語。

初見だったが楽しめた。

主人公光秀役の菊之助(初役)のほかに信長役の彦三郎、片岡亀蔵、又五郎、梅枝、新吾などいずれも口跡の良いシャキシャキした中堅と若手が清新に舞台を引き締めた。

重鎮は一人も配役されていなかったが、役者の気合十分で、緩むところがなかった。

菊之助は白塗りがよく似合う。

彦三郎はホンに憎らしや!

鶴屋南北の作品には珍しくないみたいだが、寂しくもあり、一方で科白劇として分かり易かったのかもしれない。

本編に先立って、解説を片岡亀蔵が面白おかしく勤めたが、これもなかなかの見もの・聴きもので、夏の鑑賞教室のような構成だ。

それにしても、平日昼間なので、もとより観客層は限られるが、空席が目立った。こんな面白い芝居をもったいないことだ。

♪2021-022/♪国立劇場-03

2019年3月19日火曜日

三月歌舞伎公演(小劇場)元禄忠臣蔵/積恋雪関扉

(主な配役)

『元禄忠臣蔵』

徳川綱豊卿⇒中村扇雀

富森助右衛門⇒中村歌昇

中臈お喜世⇒中村虎之介

新井勘解由⇒中村又五郎

ほか

『積恋雪関扉』

関守関兵衛実ハ大伴黒主⇒尾上菊之助

良峯少将宗貞⇒中村萬太郎

小野小町姫/傾城墨染実ハ小町桜の精⇒中村梅枝

真山青果=作

真山美保=演出

●元禄忠臣蔵(げんろくちゅうしんぐら)二幕五場

御浜御殿綱豊卿 (おはまごてんつなとよきょう)

伊藤熹朔=美術

中嶋八郎=美術

第一幕 御浜御殿松の茶屋

第二幕 御浜御殿綱豊卿御座の間

同 入側お廊下

同 入側お廊下同 元の御座の間

同 御能舞台の背面

宝田寿来=作

●積恋雪関扉 (つもるこいゆきのせきのと)

常磐津連中

国立劇場美術係=美術

小劇場での公演は12年ぶりだそうな。僕は初めての経験だ。小劇場だから2階はない。故に、第劇場公演ならいつも決まって席を取るお気に入りの2階最前列花道寄り通路側で観ることもできない。で、どうせ1階で観るなら前方花道寄りがよかろうとその辺をとったが、これが大正解だった。

個々の役者の熱心なファンという訳ではないので、役者がよく見えるより、舞台全体を俯瞰したいというのが2階最前列の意図なのだけど、今回は、役者の近くに座ってみ、なるほどこういう楽しみ方もあるかと納得した。

やはり迫力がある。セリフが聞き取りやすい。

さて、小劇場での公演は、国立劇場の説明によると、「上演が途絶えていた名作の復活や、次代を担う俳優が初めて大役を勤める舞台など“挑戦する小劇場歌舞伎”として上演を重ねてきました。」そうだ。

なるほど、それで、大看板は出ていないが、ベテランに中堅を配し、かなり意欲的な布陣とみた。

「元禄忠臣蔵」では扇雀、又五郎というベテランに対し、歌昇と虎之介が担ったのは彼らがこれまで演じていた役より少し大きめの役であったように思う。そこでの彼らの熱演は、これまでの2人の印象をガラッと変えてしまった。

歌昇も虎之助も実にうまい。なるほど与えられたら大きな役もできる力を持っているのだ、と大いに感心した。

常磐津の大曲『積恋雪関扉』での菊之助と梅枝も同様で、菊之助の場合は既に中看板くらいの存在になっていると思うが、それでも大伴黒主は初役だそうだ。因みに、今回の歌昇、虎之介、梅枝が演じた役もすべて初役。)。

これまでにも大ベテランで観たことがある演目であるが、その面白さは分からないでいたが、この2人も実に熱の入った演技で目が覚めるように話がよく分かって踊りも楽しむことができた。

国立劇場ならではの企画だが、見事に成功したと思う。何年かに一度はこういう機会を若手に与えることは大切なことだと、観客にも納得させる内容だった。

♪2019-034/♪国立劇場-05

2018年3月3日土曜日

三月歌舞伎公演「増補忠臣蔵」/「梅雨小袖昔八丈」

●『増補忠臣蔵』

三千歳姫⇒中村梅枝

井浪伴左衛門⇒市村橘太郎

加古川本蔵⇒片岡亀蔵

ほか

●『梅雨小袖昔八丈』

下剃勝奴⇒中村萬太郎

白子屋手代忠七⇒中村梅枝

白子屋娘お熊⇒中村梅丸

白子屋後家お常⇒市村萬次郎

紙屋丁稚長松⇒寺嶋和史

家主女房お角⇒市村橘太郎

家主長兵衛⇒片岡亀蔵

加賀屋藤兵衛⇒河原崎権十郎

弥太五郎源七⇒市川團蔵

ほか

明治150年記念

一、増補忠臣蔵(ぞうほちゅうしんぐら)一幕二場

―本蔵下屋敷―(ほんぞうしもやしき)

国立劇場美術係=美術

第一場 加古川家下屋敷茶の間の場

第二場 同 奥書院の場

河竹黙阿弥=作

尾上菊五郎=監修

二、梅雨小袖昔八丈(つゆこそでむかしはちじょう)三幕六場

―髪結新三―(かみゆいしんざ)

国立劇場美術係=美術

序幕 白子屋見世先の場

永代橋川端の場

二幕目 富吉町新三内の場

家主長兵衛内の場

元の新三内の場

大詰 深川閻魔堂橋の場

国立の歌舞伎は通し狂言が多いが、昨年の秋に続いて今回は2本立てだった。

最初の「増補忠臣蔵」は僕には初モノだが、「仮名手本忠臣蔵」

の九段目(山科閑居)の前日譚だとは承知していたので楽しみだった。ここで主人公は加古川本蔵が仕える桃井若狭之助であるが、筋立てからは本蔵の方が重い役にも思える。「仮名手本〜」全体を通じても重要なキーパーソンであり、なかなか魅力的な人物だ。

「増補」と付いているのは、「仮名手本〜」の話の一部を膨らませたという意味だが、出来たのが明治の始め頃らしい。最初は人形浄瑠璃で、明治30年が歌舞伎版の初演。初代鴈治郎が桃井若狭之助を演じ、二代目も三代目(現・藤十郎)も得意とし、歴代鴈治郎が演じてきたが、当代の鴈治郎としては今回初役であり、先代までは東京では演じてこなかったので、東京での公演は65年ぶりなのだそうだ。

1幕2場で公演時間もちょうど1時間というこじんまりした作品だ。登場人物も少なく筋も簡単で分かりやすい。

ほとんど、若狭之助(鴈治郎)と本蔵(片岡亀蔵)の主従のやりとりで、若狭之助に見送られて虚無僧姿で出立するところでこの芝居は終わるが、忠臣蔵の物語としてはこの後に九段目が続くと思うと、なかなかその別れも味わい深いものがある。

今日は初日だったせいか、竹本と2人のセリフに少しズレというほどでもないけどぴったり感のない箇所があったような気がした。

また、これは本質的なことだけど、鴈治郎の芝居と亀蔵の芝居がそもそもタイプが違うというか、木に竹継いだようで、うまく噛み合っていなかったように思う。

2本めがいわゆる「髪結新三」だ。菊之助初役。

この人は美形過ぎてヤクザな新三には不似合いだと思っていたが、なかなかどうして、ほとんど違和感がなかった。

ただ、最初の方で忠七(梅枝)の髪を整えるところの仕草はちっとも髪結いには見えなかったな。誰だったか、現・芝翫だったか、松緑だったか思い出せないが、多分ふたりとも今日の菊之助より髪結いらしかったな。

まあ、こちらの腕も徐々に上がるだろう。

家主長兵衛とのやり取りなど、とてもおかしい。初役はひとまずは成功だと思う。

この長兵衛を片岡亀蔵が演じていて、ここではまことに嵌り役だ。この人は軽めの(こってりしない)芝居が合っているのではないか。

梅丸は既に何度か観て娘役として実にかわいらしいのでとても男が演じているとは思えない。

♪2018-026/♪国立劇場-005