2019-12-14 @みなとみらいホール

広上淳一:指揮

日本フィルハーモニー交響楽団

合唱:東京音楽大学

ソプラノ:中村恵理

アルト(カウンターテナー):藤木大地

テノール:吉田浩之

バリトン:大西宇宙

J.C.バッハ:シンフォニア変ロ長調 作品18-2

ベートーベン:交響曲第9番ニ短調「合唱付き」作品125

ソプラノ独唱が中村恵理。何度かオペラで、昨年の秋山「第九」でも聴いたのにあまり印象に残っていなかったが、新国立劇場「トゥーランドット」のリューのアリアで僕はこの人に覚醒した。

男子3人(Altはカウンターテナーの藤木大地)の独唱相手に一歩も引けを取らず歌い上げたのはさすが。

肝心のオケだが、なんてうまいんだ。

東響も良かったが、今日の日フィルは格違いのうまさだった。管、特にホルンの抜群の安定感。弦は透明感を終始保った。オケはこうでなくちゃ。

多少の不満は、広上淳一の指揮はメリハリがはっきりしすぎ。それは聴きやすいのだけど、聴き手の集中力を削ぎ易い。

一音も聴き逃すまいと集中しなくとも、適度なメリハリ感が音楽を心地よく伝えてくれるので楽なのだけど、提供されるだけの喜びの様な気もして、一体感は得にくい…とこれは贅沢な不満。3⇒4楽章も一息で入って欲しかったな。

独唱者が舞台前に立った(東響は後方)。それだけに独唱が鋭く響き渡った。

♪2019-206/♪みなとみらいホール-57

2019年12月14日土曜日

2018年7月7日土曜日

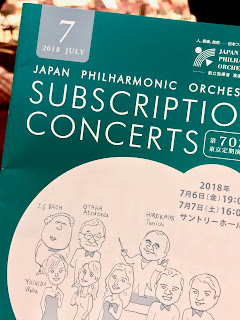

日本フィルハーモニー交響楽団 第702回東京定期演奏会

2018-07-07 @サントリーホール

広上淳一:指揮

日本フィルハーモニー交響楽団

合唱:東京音楽大学*

ソプラノ1:鈴木玲奈*

ソプラノ2:吉田和夏*

アルト:中山茉莉*

テノール:吉田浩之*

バス:浅井隆仁*

J.S.バッハ:管弦楽組曲第3番ニ長調 BWV1068

尾高惇忠:交響曲《時の彼方へ》

J.S.バッハ:マニフィカト ニ長調 BWV243*

------------------

アンコール

J.S.バッハ:管弦楽組曲第3番から「アリア」

7月の日フィル横浜定期は14日で、これが神奈川フィルの県民ホール定期とダブったので、この東京定期と振り替えた。振替なので席は選べず、同じクラスの中で空いている席をあてがわれる。多分、その中でも良い席を選んでくれるのだろうと信じたいが、何と、前から7列目の上手寄りだった。上手はさほど抵抗ないが、7列目はきつい。室内楽や独奏ならかぶりつきも歓迎するが、オーケストラでは勘弁してほしい。本当にここしか席がなかったのだろうか、と不信感が残る。

最初はJ.S.バッハの管弦楽組曲第3番だった。上手から斜めに見ているので編成は正確にはわからないけどコンバスが8本あるところから16型らしい。こんな特大編成でバッハをやるのかなあ、と思っていたら、やるのだ。

冒頭は管楽器のファンファーレ(?)だが、これがもうケタタマシイ。弦のうねるような音型は耳が慣れるまでしばらくは全然聞き取れなかった。

有名な第2曲「アリア」もとても「Air」ではない。うるさい。

第一こんな編成で管弦楽組曲をやる意味はなんだろう?

7列目という厳しい環境の下でかくもにぎやかなバッハを聴かされたのでまずはそこに抵抗感を感じてしまった。

でも、最前列に座っているファンも居るのだからなあ。こんな前で聴くぐらいならP席のほうがずっと気持ちよく聴けるよ。

次の曲は尾高惇忠氏の交響曲だった。初めて聴いた。いつの間にか寝てしまっていた。なので、皆目覚えていない。思い出そうとしてYoutubeで探したが出てこない。この日の3曲中一番長い35分のそこそこ大曲なのに、情けないものだ。

最後が、これもまともに聴くのは初めてのバッハのマニフィカトニ長調。これは独唱が5人に合唱が付く大編成だ。ここでオケの編成が少し小さくなったように思うが確認できない。

独唱はソプラノが2人の5声部だが、合唱も同様の5声部だ。珍しいように思うが、バッハの声楽作品ではそうでもないのかもしれない。

Magnificatはルカ伝第1章「マリアの賛歌」の作曲で、本来はカトリックの聖務日課のうちの晩課(夕べの祈り)のための音楽だったが、バッハの時代にはプロテスタントでも作曲されるようになったそうだ。J.S.バッハはもちろんプロテスタントだ。

初めて聴いた印象と言っても、この時代の音楽は既視感ならぬ既聴感一杯で、特に突き刺さったようなものはないけど、全編、穏やかに聴ける。

「晩課」といえば、個人的にはなんと言ってもモンテヴェルディの「晩課」(聖母マリアの夕べの祈り)が大好きだが、この「マニフィカト」も聴き慣れると大切な1曲になるのかもしれないな。

♪2018-081/♪サントリーホール-07

広上淳一:指揮

日本フィルハーモニー交響楽団

合唱:東京音楽大学*

ソプラノ1:鈴木玲奈*

ソプラノ2:吉田和夏*

アルト:中山茉莉*

テノール:吉田浩之*

バス:浅井隆仁*

J.S.バッハ:管弦楽組曲第3番ニ長調 BWV1068

尾高惇忠:交響曲《時の彼方へ》

J.S.バッハ:マニフィカト ニ長調 BWV243*

------------------

アンコール

J.S.バッハ:管弦楽組曲第3番から「アリア」

7月の日フィル横浜定期は14日で、これが神奈川フィルの県民ホール定期とダブったので、この東京定期と振り替えた。振替なので席は選べず、同じクラスの中で空いている席をあてがわれる。多分、その中でも良い席を選んでくれるのだろうと信じたいが、何と、前から7列目の上手寄りだった。上手はさほど抵抗ないが、7列目はきつい。室内楽や独奏ならかぶりつきも歓迎するが、オーケストラでは勘弁してほしい。本当にここしか席がなかったのだろうか、と不信感が残る。

最初はJ.S.バッハの管弦楽組曲第3番だった。上手から斜めに見ているので編成は正確にはわからないけどコンバスが8本あるところから16型らしい。こんな特大編成でバッハをやるのかなあ、と思っていたら、やるのだ。

冒頭は管楽器のファンファーレ(?)だが、これがもうケタタマシイ。弦のうねるような音型は耳が慣れるまでしばらくは全然聞き取れなかった。

有名な第2曲「アリア」もとても「Air」ではない。うるさい。

第一こんな編成で管弦楽組曲をやる意味はなんだろう?

7列目という厳しい環境の下でかくもにぎやかなバッハを聴かされたのでまずはそこに抵抗感を感じてしまった。

でも、最前列に座っているファンも居るのだからなあ。こんな前で聴くぐらいならP席のほうがずっと気持ちよく聴けるよ。

次の曲は尾高惇忠氏の交響曲だった。初めて聴いた。いつの間にか寝てしまっていた。なので、皆目覚えていない。思い出そうとしてYoutubeで探したが出てこない。この日の3曲中一番長い35分のそこそこ大曲なのに、情けないものだ。

最後が、これもまともに聴くのは初めてのバッハのマニフィカトニ長調。これは独唱が5人に合唱が付く大編成だ。ここでオケの編成が少し小さくなったように思うが確認できない。

独唱はソプラノが2人の5声部だが、合唱も同様の5声部だ。珍しいように思うが、バッハの声楽作品ではそうでもないのかもしれない。

Magnificatはルカ伝第1章「マリアの賛歌」の作曲で、本来はカトリックの聖務日課のうちの晩課(夕べの祈り)のための音楽だったが、バッハの時代にはプロテスタントでも作曲されるようになったそうだ。J.S.バッハはもちろんプロテスタントだ。

初めて聴いた印象と言っても、この時代の音楽は既視感ならぬ既聴感一杯で、特に突き刺さったようなものはないけど、全編、穏やかに聴ける。

「晩課」といえば、個人的にはなんと言ってもモンテヴェルディの「晩課」(聖母マリアの夕べの祈り)が大好きだが、この「マニフィカト」も聴き慣れると大切な1曲になるのかもしれないな。

♪2018-081/♪サントリーホール-07

2017年9月11日月曜日

東京都交響楽団 第840回 定期演奏会Bシリーズ

2017-09-11 @サントリーホール

大野和士:指揮

ペーター・ダイクストラ:合唱指揮

東京都交響楽団

スウェーデン放送合唱団

ソプラノ:林正子

テノール:吉田浩之

バリトン:ディートリヒ・ヘンシェル

ハイドン:オラトリオ《天地創造》 Hob.XXI:2

今年1月の都響B定期以来、サントリーホールは改修工事中で、都響B定期もその間はオペラシティコンサートホールで引っ越し公演が続いたが、よくやく元の居場所に戻った。

ホールの改修は定期的な補修が中心で、構造的には1-2階の間にエレベータができたとか、トイレが広くなったとか書いてあるが、コンサートホールとしては本質的なことではない。

座席の布地の張替えとか舞台の張替えは見た目にも明らかだ。

それで音響にどういう影響が出るのかは分からない。第一、今期から席を変えてだいぶ前に出たので迫力はあるが、ホールトーンなのか、包まれるような残響は感じなかった。どちらがいいかは、音楽にもよるので難しいところだ。

さて、今日はハイドンの「天地創造」。

今年の都響の目玉だ。

去年の「熱狂の日」で聴いたのがたぶん初めてのナマ演奏(シンフォニア・ヴァルソヴィア+ローザンヌ声楽アンサンブル)だったはず。その時も、ハイドンにしては面白味に欠けると思ったが、今回も同様だった。やはり同じハイドンのオラトリオ「四季」に比べて愉しさが違うな。

旧約の創世記の物語に、まずは素直になれないのだから仕方がない。

とは言え、今回の合唱団は、一昨年10月の都響定期で、モーツァルトの「レクイエム」で見事な合唱を聴かせてくれたスウェーデン放送合唱団だ。

声楽に関してはまったくの素人だけど、彼らの精緻なアンサンブルを超える合唱を聴いたことがない。

あまり有名ではないと思うが、昨年の熱狂の日で聴いた女3男8のア・カペラグループ「アンサンブル・ジャック・モデルヌ」もすぐれものだったが、アンサンブルの規模がだいぶ違うので比較はできない。

そして都響は御大・大野和士が指揮を取った。

大野マエストロが初めてこの曲を聴いた時(中学生時代らしい)に、第2曲めの「光あれ!」でハ短調から転調してハ長調の和音がガーンと鳴るところで頭が真っ白になるほど感動したと言っていたが、注意深く聴いていたけど、どうもその大切な部分はうまく行ったようには思えなかった。

とは言え、声楽ソリストも合唱もオケも超大曲に挑んで高水準の出来ではなかったかと思う。

「天地創造」が面白さに欠けると思うのは専ら個人的趣味によるもので、演奏が悪かったとは全然思わない。また機会があれば聴いて、耳に馴染んでくると面白さが分かるようになるかもしれない。

♪2017-147/♪サントリーホール-02

大野和士:指揮

ペーター・ダイクストラ:合唱指揮

東京都交響楽団

スウェーデン放送合唱団

ソプラノ:林正子

テノール:吉田浩之

バリトン:ディートリヒ・ヘンシェル

ハイドン:オラトリオ《天地創造》 Hob.XXI:2

今年1月の都響B定期以来、サントリーホールは改修工事中で、都響B定期もその間はオペラシティコンサートホールで引っ越し公演が続いたが、よくやく元の居場所に戻った。

ホールの改修は定期的な補修が中心で、構造的には1-2階の間にエレベータができたとか、トイレが広くなったとか書いてあるが、コンサートホールとしては本質的なことではない。

座席の布地の張替えとか舞台の張替えは見た目にも明らかだ。

さて、今日はハイドンの「天地創造」。

今年の都響の目玉だ。

去年の「熱狂の日」で聴いたのがたぶん初めてのナマ演奏(シンフォニア・ヴァルソヴィア+ローザンヌ声楽アンサンブル)だったはず。その時も、ハイドンにしては面白味に欠けると思ったが、今回も同様だった。やはり同じハイドンのオラトリオ「四季」に比べて愉しさが違うな。

旧約の創世記の物語に、まずは素直になれないのだから仕方がない。

とは言え、今回の合唱団は、一昨年10月の都響定期で、モーツァルトの「レクイエム」で見事な合唱を聴かせてくれたスウェーデン放送合唱団だ。

声楽に関してはまったくの素人だけど、彼らの精緻なアンサンブルを超える合唱を聴いたことがない。

あまり有名ではないと思うが、昨年の熱狂の日で聴いた女3男8のア・カペラグループ「アンサンブル・ジャック・モデルヌ」もすぐれものだったが、アンサンブルの規模がだいぶ違うので比較はできない。

そして都響は御大・大野和士が指揮を取った。

大野マエストロが初めてこの曲を聴いた時(中学生時代らしい)に、第2曲めの「光あれ!」でハ短調から転調してハ長調の和音がガーンと鳴るところで頭が真っ白になるほど感動したと言っていたが、注意深く聴いていたけど、どうもその大切な部分はうまく行ったようには思えなかった。

とは言え、声楽ソリストも合唱もオケも超大曲に挑んで高水準の出来ではなかったかと思う。

「天地創造」が面白さに欠けると思うのは専ら個人的趣味によるもので、演奏が悪かったとは全然思わない。また機会があれば聴いて、耳に馴染んでくると面白さが分かるようになるかもしれない。

♪2017-147/♪サントリーホール-02

投稿者

みつばち先生

ラベル:

★サントリーホール,

★東京都交響楽団,

D・ヘンシェル,

スウェーデン放送合唱団,

ハイドン,

ペーター・ダイクストラ,

吉田浩之,

大野和士,

林正子