2023-05-10 @東京オペラシティコンサートホール

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

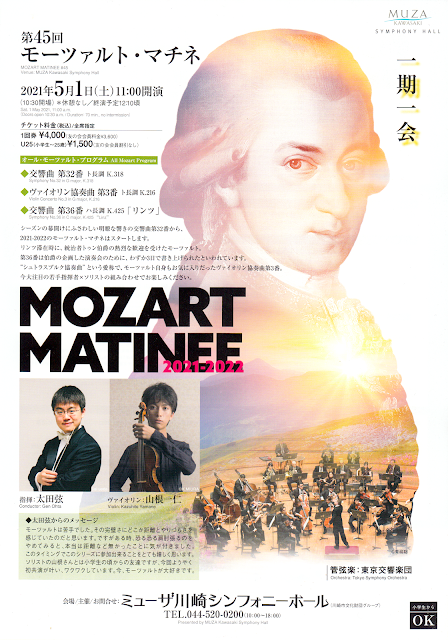

バイオリン:山根一仁*

ブリテン:シンフォニア・ダ・レクイエム 作品20

ベルク:バイオリン協奏曲*

ネオゲル:交響曲第3番「典礼風」

---------------------------------

J.S.バッハ:無伴奏バイオリン組曲第1番から第3曲「サラバンド〜ドゥーブル」*

シティ・フィル今季1回目。

なのに高関センセは小難しいのばかり並べた。

ベルクとオネゲルはいずれもN響と都響で過去数回ずつ聴いていたが良い印象は残っていない。

ブリテンは初聴き。せめてこれに淡い期待をかけていたがやはり面白くない。

しかし、いずれの曲もオケの気合いと迫力は十分感じた。

ブリテンはとても「レクイエム」とは思えない轟音で始まって、途中にも、いかなる爆睡者をも覚醒させる大爆音。

最後のオネゲルも終盤手前で、さあ起きろ!と言わんばかりの大爆音。

弦は変則14型(14-11-10-8-7)で管打もさほど多くはないのだけど、こんな大音量が出るのかと思う程の凄さに圧倒されてしまった。

先述の如くオネゲル「典礼風」は過去2-3回は聴いているのだけど、その日の記録を読み返してもその轟音について何も書いていないのが不思議。

たぶん、武満メモリアルの、時に鳴り過ぎる響の良さが今回は奏功したか。

♪2023-076/♪東京オペラシティコンサートホール-03