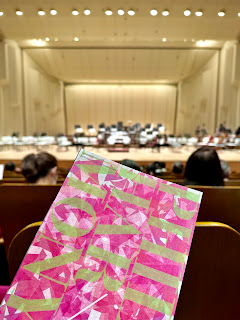

2018-12-27 @サントリーホール

マレク・ヤノフスキ:指揮

NHK交響楽団

東京オペラシンガーズ:合唱

勝山雅世:オルガン*

藤谷佳奈枝:ソプラノ

加納悦子:メゾ・ソプラノ

ロバート・ディーン・スミス:テノール

アルベルト・ドーメン:バリトン

ブクステフーデ:前奏曲 ニ長調*

J.S.バッハ:パストラーレ ヘ長調 BWV590 ― 第1楽章*

ギルマン:オルガン・ソナタ 第1番 ニ短調 作品42 ― 第3楽章*

ベートーベン:交響曲第9番ニ短調「合唱付き」作品125

ヤノフスキ+N響は過去3回聴いてすべて好感したので期待大。

だが、彼がプログラムの解説で第3楽章こそ最重要と書いているのは説明不足で余計なことだった。確かに第3楽章は極めて美しい緩徐楽章に違いないが、この記述だけだと偉大なる終楽章の位置付けはどうなるのか、などと不安が生ずる。

「第九」は第1楽章、第2楽章、終楽章がアレグロ、ヴィバーチェ、プレストなど超速テンポなので、そこに挟まれたアダージョが荒れ野に咲く花のように高潔な美しさを誇っているが、さりとて、他楽章がなければ第3楽章の美しさも際立つことはなかった。

さあ、これから「第九」を聴くぞ、と心待ちしている観客を混乱させるだけだから書かない方が良かった。

オケの規模は昨日の都響と同じ弦16型(全員で60人)の大規模編成。

合唱団は91人と比較的小規模だが、舞台後方席(P席)を全部潰して並んだ。今季「第九」は6回目だが、うち舞台後方席がない県民ホールでの神奈川フィルを除けば過去4回中4回とも合唱団は舞台のオケの後ろに並んだ。

オルガンの前の観客席を潰して合唱団を並べたのはN響が初めてだ。これは効果的で、オケもゆったり舞台を占拠できる。何より、P席は舞台よりずっと高い位置にあるので、客席からは見上げる事になる。すると、合唱は高いところからストレートに観客席に向かってくる…ような視覚効果があって、それが迫力を高める。

第1楽章冒頭、原始の雲を切り裂くようにバイオリンがきらめいたのは読響だ。N響の場合はバイオリンは曙光が射すように穏やかに登場して、これはまた新しいドラマが始まることを予感させた。

N響の弦の響きは重厚だ。

それでいて細部まで機敏。

メリハリがあってさすが格違いのアンサンブル。

2楽章は反復省略なしで今季聴いた6本の「第九」中演奏時間は最長(13分33秒)。因みに最速記録は都響の10分7秒(繰り返しの省略のためでもある。)。

<最重要>な割に第3楽章はキビキビして13分強で、逆に今季最速。因みに最長は都響の14分55秒。

終楽章もアップテンポで22分33秒。

全体として正味62分はコンパクトな方だ。

楽章毎の時間配分はザネッティ指揮の読響によく似ている。

いくつかのフレージングにヤノフスキが独自色を発揮した。

第3楽章の管と弦の掛け合い。

後述する終楽章のレシタティーヴォ。そのあとのバリトン独唱の出だしなど。

その最たるものが、終楽章低弦のレシタティーヴォ。

チェロとコントラバスの呼吸がヤノフスキと一致していない。今季既に5回目の第九なのにまだピシッと合わないのはヤノフスキの呼吸が独自すぎだからだ。また都響同様10人もの多人数で息を合わせるのも難しいだろう。

やや不満も残ったが合奏力は群を抜いているので、読響に90点をつけたからにはN響は95点!

でも、もう一度聴いてみたいのはどちらかと言われれば、ザネッティ+読響だなあ。

♪2018-179/♪サントリーホール-16