2024年12月8日日曜日

藤沢市民オペラ:モーツァルト「魔笛」

2023年12月23日土曜日

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 For Future 巡回公演シリーズ 横浜公演 「第九」演奏会 ❼

2023年11月26日日曜日

藤沢市民オペラ:ロッシーニ「オテッロ」

2023年9月9日土曜日

日本フィルハーモニー交響楽団 第390回横浜定期演奏会

2023年5月28日日曜日

日生劇場開場60周年記念公演 NISSAY OPERA 2023 オペラ『メデア』

2022年11月6日日曜日

藤沢市民オペラ:プッチーニ「ラ・ボエーム」

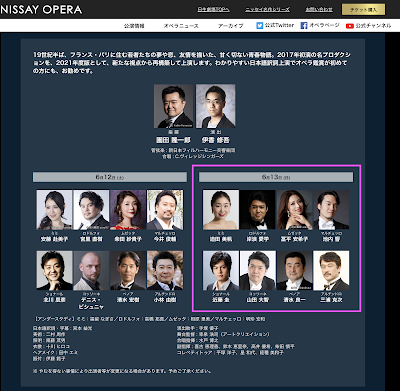

2021年6月13日日曜日

NISSAY OPERA 2021「ラ・ボエーム」

2021-06-13 @日生劇場

指揮:園田隆一郎

新日本フィルハーモニー交響楽団

演出:伊香修吾

日本語訳詞・字幕 : 宮本益光

美術 : 二村周作

照明 : 齋藤茂男

衣裳 : 十川ヒロコ

台本:ジュゼッペ・ジャコーザ、ルイージ・イッリカ

作曲:ジャコモ・プッチーニ

歌劇「ラ・ボエーム」全4幕(日本語上演・日本語字幕付)

17年初演の日本語版の再演(大変化で再演とは言い難し)。

日本語オペラの是非は一先ず置くとしよう。

問題は演出だ。

1幕や4幕にそこに居る筈のないミミが冒頭から存在しているのは、いくつもの舞台を観ている者には、これが回想なり幻想の演出だろうと気付くだろうが、初めての人は同一幕で現実に重なってゆくので話に混乱したのではないか。

初演と同じ演出家だが、初演は墓場で始まり墓場で終わる円環した洒落た演出だったが、今回は見慣れた始まりと終わり。これも悪くはない。

問題は2-3幕。特に2幕はコロナ対策の為か換骨奪胎だった。

本来は群衆シーンで、その中でミミとは対極の明るさをもつ健康的なムゼッタが華やかに盛り上げる場だが、群衆ゼロのまことに寂しい舞台となって、ムゼッタの華やぎも不発に終わった。昨年11月の「ルチア」も内容以上の惨劇になってしまったが、まことに演出家にとってコロナは悩ましい。

初演に比べた場合に、上述の問題はあったが、元々プッチーニの音楽が素晴らしく、歌手たち(池内響の巧さ再発見)、園田ちゃん、新日フィルいずれも健闘で、大いに楽しめた。ラストのミミ(迫田美帆)の臨終の場のロドルフォ(岸浪愛学)の叫びにも似たアリアには、また、やられてしまったよ😢。

2021年4月4日日曜日

日生劇場<オペラを知る>シリーズ2021 NISSAY OPERA2021「ラ・ボエーム」音楽レクチャー

2021-04-04 @日生劇場

ソプラノ:砂川涼子*

講師・ピアノ:園田隆一郎

聞き手:井内美香(オペラ・キュレーター)

プッチーニ:Mi chiamano Mimi*

絶好のコンビだと思う指揮の園田隆一郎(この人も誠実な好印象)と一緒に、オペラを作り上げてゆく苦労、日本語で歌う難しさ、指揮者・演出家との三つ巴の葛藤…それを遥かに凌駕する歌う喜びについてとても率直な話を聞けた。ミミの人間像に関しても新たな視点を得た想いだ。

何より、彼女の歌が凄い。

オペラでもリサイタルでも、舞台そばで聴きたいほうだけど、今日は2m位の至近距離で聴いた。

なんという声の美しさ!それでいて迫力十分。

大変な練習を経て身体改造ができているのだろう。もう、震えるような感動だった。至福とはこういう状態を言うのだろう🤩。

♪2021-034/♪日生劇場-02

♪2021-034/♪日生劇場-02

2021年3月28日日曜日

日生劇場<オペラを知る>シリーズ2021 6月オペラ プレコンサート -プッチーニ作曲「ラ・ボエーム」・「蝶々夫人」から-

2021-03-28 @日生劇場

ソプラノ:迫田美帆

ソプラノ:相原里美

テノール:岸浪愛学

バリトン:市川宥一郎

構成・ピアノ・お話:園田隆一郎

●プッチーニ

「ラ・ボエーム」から

なんて冷たい手:ロドルフォ⇒岸浪

清らかな君よ、やさしい目:ミミ⇒迫田/ロドルフォ⇒岸浪

街行く私を見て:ムゼッタ⇒相原

「外套」から

最新の歌が聴きたいのはどなた?:流しの歌唄い⇒岸浪/合唱⇒相原、迫田

「蝶々夫人」から

愛か気まぐれか分からない:ピンカートン⇒岸根/シャープレス⇒市川

ある晴れた日に:蝶々夫人⇒迫田

この子を?この子を忘れられるとでも?〜母さんはお前を腕に抱いて:

蝶々夫人⇒迫田/シャープレス⇒市川

●マスカーニ

「イリス」から

私はダンジューロ!〜哀れな私、いつも一人でここに:ディーア⇒相原/キョート⇒市川

●プッチーニ

「ラ・ボエーム」から

さよなら、暁の甘き目覚めよ:

ミミ⇒迫田/ムゼッタ⇒相原/ロドルフォ⇒岸根/マルチェッロ⇒市川

日生劇場では全公演作品ではないと思うが、公演に先立つレクチャーやコンサートを無料又は低廉(今回は500円!)で開催してくれるのが嬉しい。

今日は、本番でも指揮をする園田隆一郎の構成・解説で4人の歌手が登場した。

既にチケット入手済みの「ラ・ボエーム」の本公演はWキャストだが、前に彼女の「蝶々夫人」を観て好感した迫田美帆がミミを歌う日の公演を選んだ。

今日はその迫田も登場し、園田の楽しく人柄の良さを感じさせるMCとピアノ伴奏でプッチーニの世界をNonStop 80分楽しんだ。

会場が7階の大会議室なので、ほとんど残響というものがない。いわば”素”の歌唱だが、さすがはプロだ。音の高低大小を問わず、きっちり聴かせてくれるのは日頃の訓練の賜物だな、と改めて感心した。

来週は「ラ・ボエーム」に特化したレクチャーコンサートがあり、我がマドンナ砂川涼子姫も登場。

今回の6月の公演は2017年の公演の再演で、その初演でミミを歌ったのが彼女だ。今回は出演しないが、そういう縁でレク・コンにも出てくれるのだろう。とても楽しみだ😍。

♪2021-029/♪日生劇場-012019年12月5日木曜日

砂川涼子 ソプラノ・リサイタル

砂川涼子:ソプラノ

園田隆一郎:ピアノ

上江隼人:バリトン*

ビバルディ:歌劇「ジュスティーノ」から“喜びと共に会わん”

ビバルディ:歌劇「ポントの女王」から“私はジャスミンの花”

ヘンデル:歌劇「セルセ」から”喜び満ちて小川は”

ヘンデル:歌劇「リナルド」から”なんて素敵な喜び”

中田喜直/別宮貞雄:さくら横ちょう

ドナウディ:「古典様式による36のアリア」から

”私は望みを失ってしまった”

”いつかまた君に逢えるだろうか”

”私は心に感じる”

ロッシーニ:「ヴェネツィアの競艇」から

第1曲 競艇前のアンゾレータ

第2曲 競艇中のアンゾレータ

第3曲 競艇後のアンゾレータ

モーツァルト:歌劇「フィガロの結婚」から“おいでください、膝をついて”

ドニゼッティ:歌劇「ドン・パスクワーレ」から”準備はできたわ” with *、”天使の様に美しい” only *

グノー:歌劇「ファウスト」から “ああ、私が微笑んでいるのが見えるわ(宝石の歌)”

プッチーニ:歌劇「カルメン」から”怖くないと言ったけれど”

プッチーニ:歌劇「ラ・ボエーム」から“あなたの愛の呼ぶ声に”

プッチーニ:歌劇「トゥーランドット」から“氷のような姫君の心も”

-------アンコール

ヴェルディ:歌劇「椿姫」から第2幕第1場”ヴィオレッタとジェルモンの二重唱”

日本のソプラノを代表する大村博美に続いてもう一人のディーバにしてオペラ界の我がマドンナを、恥ずかしくて言えないくらいの最良席で終始照れながら至福の時を過ごした。

大村博美とは声質が違うから単純比較はできないが柔らかく透明感のある声がもう全身を癒してくれる。

こちらのプログラムも前半は知らない曲ばかりだったが、いずれも彼女にかかるとすっかり馴染んでいたものが引き出される様だった。

後半はオペラから名アリアの釣瓶撃ち。

アンコールも椿姫から長大アリア。

特筆したいのはオペラでもコンビが多い園田隆一郎のピアノ。

二人のコンビネーションの良さは実に好感。

♪2019-196/♪紀尾井ホール-3

2019年11月9日土曜日

NISSAY OPERA 2019 『トスカ』

園田隆一郎:指揮

粟國淳:演出

読売日本交響楽団

トスカ⇒砂川涼子

カヴァラドッシ⇒工藤和真

スカルピア⇒黒田博

アンジェロッティ⇒デニス・ビシュニャ

堂守⇒晴雅彦

スポレッタ⇒工藤翔陽

シャッローネ⇒金子慧一

看守⇒氷見健一郎

G.プッチーニ作曲 オペラ『トスカ』 全3幕

(原語[イタリア語]上演・日本語字幕)

台本:ルイージ・イッリカ&ジュゼッペ・ジャコーザ

作曲:ジャコモ・プッチーニ

砂川涼子のトスカ。楽しみに待っていたが期待を上回る上出来。

若手の工藤和真・カラヴァドッシもベテラン黒田博・スカルピアも素晴らしい。園田指揮読響も彼らの演奏だけでも幸せな位大船に乗ったような演奏だった。

劇場自体とても音響が良くピット臭がしない。

昨年の新国立の「トスカ」がこれまで観た中で群を抜いていたのであれを超えるトスカはしばらく出会えそうにないな、と思いつつ、我が、マドンナ砂川涼子様に大いなる期待を託していたところ、これが全く裏切られるどころか。前回の新国立「ランスへの旅」で彼女の実力を再発見したが、今回も刮目拝聴。

今回もあの小柄な体躯にフルートからトランペットまで隠しているように柔らかな弱音(よく通る)から心揺さぶり脳天を抜けてゆく強力な高音までに酔った。

とりわけ2幕のドラマの緊迫感はただならぬ迫力。名曲「歌に生き〜」と共に震えたよ。

演出面での疑問はリアルな映像投影。これは興を削いだ。

♪2019-172/♪日生劇場-02

2019年9月5日木曜日

藤原歌劇団公演オペラ「ランスへの旅」

折江忠道:総監督

園田隆一郎:指揮

松本重孝:演出

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団

合唱:藤原歌劇団合唱部/新国立劇場合唱団/二期会合唱団

コリンナ:ローマの女流詩人⇒砂川涼子

メリベーア侯爵夫人:ポーランドの寡婦⇒中島郁子

フォルヴィル伯爵夫人:若い寡婦⇒佐藤美枝子

コルテーゼ夫人:金の百合亭主人⇒山口佳子

騎士ベルフィオール:仏士官。コリンナに愛⇒中井亮一

リーベンスコフ伯爵:ロシア将軍⇒小堀勇介

シドニー卿:英軍人。コリンナに愛⇒伊藤貴之

ドン・プロフォンド:文学者⇒久保田真澄

トロムボノク男爵:独陸軍少佐⇒谷友博

ドン・アルバーロ:スペインの提督⇒須藤慎吾

ドン・プルデンツィオ:医者⇒三浦克次

ドン・ルイジーノ:フォ〜夫人のいとこ⇒井出司

デリア:ギリシャ孤児。コリンナ下女⇒楠野麻衣

マッダレーナ:女中頭⇒牧野真由美

モデスティーナ:フォ〜夫人の小間使い⇒丸尾有香

ゼフィリーノ:使者⇒山内政幸

アントニオ:給仕長⇒岡野守

ほか

ロッシーニ:歌劇「ランスへの旅」

オペラ全1幕〈字幕付きイタリア語上演〉

予定上演時間:約3時間

第Ⅰ部105分

--休憩20分--

第Ⅱ部55分

藤原歌劇団公演に二期会・新国も参加した大掛かりなプロダクション。

独唱者17人に合唱がついて目まぐるしく賑やか。

幸い同じ藤原歌劇団の同じ演出による2015年の日生劇場版を観ていたので筋書きは覚えているが、初めての人には特段の説明もなく話が進むので置いてきぼりにされるかもしれない。

ま、それでも構わぬ歌こそ命の歌劇だ。

1825年パリ近郊の湯治場、と言っても高級ホテル。

フランス王シャルルのランスでの戴冠式見物の為に同じ宿に集った紳士淑女たち。そこであれやこれやのプチ・ドラマが繰り広げられる。目的のランス行きが不可能となるもパリでもお披露目が行われると聞き安堵して、とりあえずランスへの旅の費用として集めたお金で大宴会を開くことになった。

ここまでも一言もセリフはなく、レシタティーヴォとアリアの連発だ。ともかく、次から次と歌に次ぐ歌。

クライマックスの大宴会で紳士淑女は出身国にちなむ歌を交代で披露する。実は、集まった紳士淑女たちはそれぞれ異なる国の出身者なのだ。この辺が巧い設定だ。

ドイツ人の男爵はドイツ賛歌、

ポーランドの公爵夫人はポロネーズ、

ロシアの伯爵はロシア賛歌、

スペインの海軍提督はスペインのカンツォーネ、

イギリス軍人は英国国歌、

フランスの伯爵夫人と騎士は二重唱でブルボン王家賛歌、

ティロル出身の夫人はヨーデル颯民謡

を歌い継ぎ、シメに即興詩人が全員の投票によって決まったお題を基に即興で「シャルル王」賛歌を歌い、最後は全員で「シャルル王」賛歌を歌って華やかに幕。

主要な17人の歌手の中には何度も聴いている人もいるが初めて聞く名前もあった。だが、みんな巧いことにいつもながら驚く。よく通る声で、ベルカントの難しそうな細かく早い装飾をコロコロ歌う。

独唱から二重唱、六重唱、果ては14人、17人の強力な合唱も実に聴き応えがあった。

中でも一番は主役格の砂川涼子。

この人はホンに何度も聴いているけど、今日はその実力を思い知らされた感がある。今年はまだ日生劇場の「トスカ」、紀尾井ホールでのリサイタルを追っかけなくちゃ!

2018年1月27日土曜日

神奈川フィルハーモニー管弦楽団定期演奏会みなとみらいシリーズ第336回

園田隆一郎:指揮

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

福間洸太朗:ピアノ*

ベルリオーズ:序曲「ローマの謝肉祭」作品9

リスト:ピアノ協奏曲第2番イ長調 S.125

ロッシーニ:歌劇「どろぼうかささぎ」序曲

ロッシーニ:歌劇「アルミーダ」から第2幕バレエ音楽

ロッシーニ:歌劇「ウィリアム・テル」から第1幕パ・ド・シス

ロッシーニ:歌劇「セミラーミデ」序曲

ヴェルディ:歌劇「アッティラ」から前奏曲

ヴェルディ:歌劇「マクベス」から第3幕バレエ音楽

---------------

アンコール*

リスト:「リゴレット」による演奏会用パラフレーズ

園田隆一郎客演でコンセプトはイタリア&オペラ。

園田隆一郎の指揮で聴くのは記録にある限り、今日で5回目。

オペラが多く、コンサートの場合でもほとんどオペラの前奏曲とか序曲集だ。得意分野らしい。

こじ付け選曲もあったが、いずれも陽性で華々しい音楽ばかり。

4人の作曲家の8曲すべてにピッコロが使われていたがコレがイタリア風味の素か!

ベルディの2曲ではチンバッソが登場。これは珍しい。オペラの狭いピットの中では場所を取らないから重宝されているとも聴く。

♪2018-010/♪みなとみらいホール-04

2017年8月10日木曜日

フェスタサマーミューザ2017 昭和音楽大学 ≪灼熱のスペイン≫

園田隆一郎:指揮

郡司菜月:バイオリン*

昭和音楽大学管弦楽団

シャブリエ:狂詩曲「スペイン」

ラロ:スペイン交響曲

ラヴェル:スペイン狂詩曲

ラヴェル:ボレロ

昭和大学のオケはなかなか上手だ。それにプログラムが僕の好みを直撃しており、フェスタサマーミューザ2017の全11回のコンサートの中でどのプロオケよりも楽しめそうという点で期待度が1番だった。

「灼熱のスペイン」という副題どおり、オール・スペイン音楽だが、いずれもスペイン人作曲家によるものに非ず、すべてフランス人作曲家によるものばかり。

スペイン人が作曲するより他国民が作曲した方が、あこがれも含んでスペインらしさが濃厚になるような気がする。

このプログラム構成に記憶があるなあと、これは帰宅後確認したら、昨年の同じフェスタサマーミューザで上岡敏之+新日本フィルで聴いたのとほぼそっくり。この時は「スペイン交響曲」の代わりにビゼーの「アルルの女」第1組曲とリムスキー=コルサコフ「スペイン奇想曲」が演奏されたが、他の3曲は同じで演奏順も同じ。リムスキー=コルサコフは言うまでもなくロシア人なので、この時も全曲が非スペイン人によるスペイン音楽だった。

そんな訳で、本日は2番煎じではあるものの4曲とも耳に馴染んだ名曲揃い。

中でも前回は聴けなかった大曲「スペイン交響曲」こそ、その本日の白眉となるはず…だったが。

バイオリン独奏の郡司菜月嬢。昭和音大の2年生という。全国学生音楽コンクールの入賞歴も、オケとの共演歴もあり上手だ。

でも、同じ場所で前日に小林美樹+日フィルを聴いていただけに、プロとアマの差は歴然とした。

演奏技術という点では、やや音圧が不足することを除けば不満はないのだけど、何より「官能とメランコリー」が不足する。真っ赤なドレスもそれを補うことはできなかった。

終楽章に至って、ようやく「スペイン」らしさを味わったが、えらく端正で教科書を開いているような音楽だったのが残念だ。まだ20歳ではやむを得ないのかもしれない。

そこで前半が終わり、休憩を挟んでラヴェルが2曲。

「スペイン狂詩曲」が始まると、もう、前2者とは管弦楽技法に明らかな相違を感じた。ラヴェルはシャブリエやラロとはほぼ30歳から50歳若い。その時代の差もあるのだろうが、やはり、感性の違いなのか。

第1バイオリンのパートを2分割したり3分割したりして、弦だけでも微妙な味わいを引き出している。他のパートでもやっていたかどうかは分からなかったが、一事が万事で「管弦楽」の表現世界を格段に煌びやかにしている。

昨年、新日本フィルで同じプログラムを聴いた際にそんな感慨は持たなかったのは直前が派手な「スペイン奇想曲」だったせいで気づかなかったのかもしれないが、僕の聴く耳も進歩しているのかも知れない。

最後は「ボレロ」。

この作品は聴く機会が多いが、昨夏の上岡敏之+新日本フィルがマイ・ベストだ。その後も今回までに既に他のオケで3回聴いてすべてそれなりに楽しんだが上岡ボレロを超えるものはなかった。

しかし、4回目に当たる園田+昭和音大ボレロはかなり肉薄したのに驚いた。

演奏時間16~7分だが、最弱音から始まって最強音で終わるまで、同じリズム、同じメロディがクレッシェンドしながら続くので、冒頭のスネアドラムの刻むリズムが絶対に大きすぎてはいけない。客席が息を潜め耳を澄まさなければ聴こえないくらいの最弱音が期待される。最初のメロディを奏でるフルートも思い切り小さな音でなければ終盤に向かっての長大なクレッシェンドの緊張感を維持することができない。

上岡ボレロはそこを徹底したところが素晴らしかったが、昭和音大の始まりのスネアの音も見事に小さい。あんなに弱音で正確なリズムを刻むことは難しいはずだが、上手に刻んだ。続くフルートはどうか。これもうんと小さな音で始まった。次のクラリネットも。かくして、弱小にスタートした音楽は2小節毎繰り返されるリズムに乗って、原始脳を刺激する官能的な音楽を繰り返しながら成長を続け遂に終盤の大クライマックスを迎えた。

誰が演ってもハズレなしの名曲とはいえ、アマオケとは思えない技量を聴かせ、大満足をしたものである。

♪2017-138/♪ミューザ川崎シンフォニーホール-23

シャブリエ(1841-1894)

ラロ(1823-1892)

ラヴェル(1875-1937)

2017年6月18日日曜日

NISSAY OPERA 2017『ラ・ボエーム』

園田隆一郎:指揮

伊香修吾:演出

新日本フィルハーモニー交響楽団

ミミ⇒砂川涼子

ロドルフォ⇒宮里直樹

マルチェッロ⇒大山大輔

ショナール⇒池内響

コッリーネ⇒ デニス・ビシュニャ

ムゼッタ⇒柴田紗貴子

パルピニョール⇒岸浪愛学

アルチンドロ⇒相沢創

ベノア⇒清水良一

作曲:ジャコモ・プッチーニ

台本:ジュゼッペ・ジャコーザ、ルイジ・イッリカ

「ラ・ボエーム」全4幕

砂川涼子のことは1月の新国立のカルメンまで意識したことはなかったが、その時の彼女のミカエラにとても惹かれた。後日調べると既に藤原歌劇団のオペラで観ていたし、その「ラ・ボ」公演でまさにミミを演じたビデオも持っているのに最近気づいた。

ミミの娼婦性をどのように描くかは演出家の考え方だけど、砂川涼子のミミでは汚れなき薄幸美人と設定するしかないな。それはそれでいいし、初めてロドルフォの部屋に入った時わざと自分の部屋の鍵を落として誘惑するミミも悲しいさがとも解釈できる。

前回の日生オペラ「セビリアの理髪師」からちょうど1年ぶりだった。前回の舞台装置は簡素だったが、今回は本格的に作ってあってこれも見応え十分。また、見せる演出も心憎いものがあった。冒頭は墓石以外何もない暗い舞台に人物4人。背景は真っ白。

暗転して第1幕屋根裏部屋。最終幕も再び同じ屋根裏部屋。

ミミがついに息を引き取りロドルフォらがミミが横たわるベッドの回りで悲しみに沈む。オペラはここで幕切れだが、同時に舞台が暗転し部屋のセットは分割されて両袖に引き取られた。

舞台中央のベッドもミミを乗せたままセリの下に埋もれ代わりに墓石が現れ、背景が真っ白という冒頭と同じ情景が出現して、ドラマが見事に円環を閉じた。おお、味な演出だなあと感心したものである。

歌手たちも新日フィルも素晴らしい。

ところで、今回は日本語上演だったにもかかわらず、その言葉どおりの日本語字幕も付いた。これで良かった。もし、字幕がなければアリアでも半分以上、2重唱・3重唱ならほとんどすべての<日本語>を聴き取ることができなかったろう。

文字としての日本語は漢字という表意文字があるおかげで表現力に富むが、旋律に乗せた歌は表音文字でしかないので無駄に文字数を使ってしまい表現力が激減する。だから、最初から日本語で作曲された作品は別として、オペラは原語・日本語字幕に限る。

♪2017-105/♪日生劇場-01