2023年1月9日月曜日

神奈川フィル フレッシュ・コンサート Vol.17 未来を奏でる神奈川の新星たち

2021年1月23日土曜日

神奈川フィルハーモニー管弦楽団音楽堂シリーズ第18回定期演奏会

2021-01-23 @県立音楽堂

川瀬賢太郎:指揮

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

モーツァルト・シンガーズ・ジャパン*

[タミーノ:望月哲也、パミーナ:文屋小百合、夜の女王:針生美智子、パパゲーナ:鵜木絵里、パパゲーノ・構成:宮本益光]

魔法の鈴(ダンス):作本美月*

語り:長谷川初範*

魔法の笛(フルート):山田恵美子*

イベール:モーツァルトへのオマージュ

チャイコフスキー:組曲第4番ト長調Op.61「モーツァルティアーナ」

モーツァルト:歌劇「魔笛」K.620(MSJ版)*

前半にイベール「モツ〜オマージュ」。これが先ずは良かった。

久しぶりの音楽堂。「雨の日のホールは良く響く」という僕の思い込みが当たって、とても良い響きだ。

元々少し硬めだけど音楽堂はよく鳴る。

下手なオケは一層下手に、上手なオケは一層美しく響く。

今日の神奈川フィルは後者。

今日は振替につき席が選べず、選択可能なら絶対に座らない席だったが、やはり良いホールだ。期待せず座った席でも実にクリアに響いてくる。特に弦が美しい。

2曲目のチャイコ「モーツァルティアーナ」は第3曲は度々聴くが、全曲は初めて。凝った作りでコンマス、Clにソロの妙技あり。

何と言っても「モーツァルト・シンガーズ・ジャパンMSJ」によるMC付き70分版「魔笛」が素晴らしかった。そのMCに若干難点を感じたが、5人の歌手による名歌の連射が聴いている者をぐいぐい幸福の沼に引き摺り込む。音楽に溺れる幸せ。

神フィルの演奏も文句なしで、これを1度きりとは実に勿体ない。

♪2021-007/♪県立音楽堂-01

2020年10月5日月曜日

ランチタイムコンサート 東京交響楽団 麗しのトリオ・ダンシュ

2020-10-05 @ミューザ川崎シンフォニーホール

オーボエ:荒木奏美(首席オーボエ奏者)

クラリネット:吉野亜希菜(首席クラリネット奏者)

ファゴット:福士マリ子(首席ファゴット奏者)

モーツァルト(ウーブラドゥ編):ディヴェルティメント第1番 K439b

イベール:トリオのための5つの小品

オーリック:三重奏曲

--------------

モーツァルト:ディヴェルティメント第4番から第4楽章

いや〜同志が多かったか、いつに無い盛況ぶりだ。

もういっぱいですという案内係の忠告にもかかわらず1Cから探して、2CAも空席なし。

2CB前列で聴く羽目になった。オケなら十分良席なのだけど。

始まってみると、そもそも木管トリオを2CBから聴くというのが間違いだと気づいた。息遣いが伝わらない。気持ちも入ってゆけなかった。音楽が初聴きばかりだったというのも原因の一つだろうけど。

3曲で計15楽章だったが、楽章が終わる度に3人ともリードや楽器の調子を整えるので、この間延び感が緊張を維持しづらい要素の一つだ。じっとリードを咥えたままで次の楽章に移ることはできないのだろうか。

東響は長く聴いているのに、先日の「おんがく交差点」でFgの福士嬢の存在を初めて知った。

Clの吉野嬢は今日が初めて。いや、これまで何度も見ているのだろうけど。

Obの荒木嬢は何かのコンクールで優勝したというニュースで存在を知った。

いずれにせよ、それぞれに可愛らしいお嬢さんたちだ。

つまり、もっとかぶりつきで聴きたかった。

それが残念。

2019年3月9日土曜日

読売日本交響楽団第110回みなとみらいホリデー名曲シリーズ

シルヴァン・カンブルラン:指揮

読売日本交響楽団

サラ・ルヴィオン:フルート*

イベール:寄港地

イベール:フルート協奏曲*

ドビュッシー(ツェンダー編):前奏曲集

ドビュッシー:交響詩「海」

----------------

ドビュッシー:シランクス*

カンブルラン事実上横浜最後の舞台…のせいか、オケも良い緊張感に包まれて得意の仏音楽集で見事な演奏を聴かせて有終の美を飾った。

イベール「寄港地」は初聴きだったが、まるでドビュッシー。夢見心地でイタリアの港を周遊。Fl協はルヴィオンのハッタリ不足!

首席Flの感じで、独奏Flならもう少しメリハリつけても良かったのでは。

が、Encでパンの笛をやってくれたのは嬉しかった。長く聴いていなかった。

後半ドビュッシの前奏曲集はツェンダーによる管弦楽版。原曲も馴染みが薄いが、この作品は日本初演だった。どおりで聴いたことなかったよ。

シメはドビュッシー「海」。今日の読響の管・弦・鍵・打のアンサンブルの美しさがここにきて極まった。かくも精緻な演奏は滅多に聴けない。

盛大な拍手歓声はお世辞ではなかった。カンブルランも満足げで良かった。

僕はというと遠藤さんと2度目が合った…のでこれもちと嬉しい。

♪2019-027/♪みなとみらいホール-09

2018年11月30日金曜日

神奈川フィルハーモニー管弦楽団定期演奏会みなとみらいシリーズ第345回

パスカル・ヴェロ:指揮

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

大島亮:ビオラ(神奈川フィル首席奏者)*

イベール:交響組曲「寄港地」3つの交響的絵画

ハイドン:交響曲第44番ホ短調 Hob.I:44「悲しみ」

ベルリオーズ:「イタリアのハロルド」〜独奏ビオラ付き交響曲 作品16*

パスカル・ヴェロは仙台フィルの常任指揮者らしいが、仙台フィルを含め、神奈川フィル以外のオケと組んだ演奏は聴いたことがない。

神奈川フィルとの演奏を聴くのは今回で3回目。

過去2回は全作品がフランス音楽で、フランス人であるパスカル・ヴェロにとっては得意分野だったからかも知れないが、いずれも満足度が高い演奏会だった。

それで、パスカル・ヴェロにハズレ無し、と何となく思っていたのだが、今回もフランスもの2曲のほかに初めてハイドンが入った。果たして、「〜ハズレ無し」は的中するのか。

今日の3曲はナマで聴くのは何れも初めて。

先ずはイベールの「寄港地」。これがとても良い。弦がとてもきれいだ。音楽も好みのタイプ。良い出だし。

問題のハイドン。

弦の編成はぐっと小さくなって、弦5部で36人?これにオーボエ2、ホルン2、ファゴット1が加わった、オーケストラ定期としては珍しい小規模編成だ。これでもハイドンが指揮した当時の宮廷楽団よりは大きな編成だったろう。

その編成が功を奏したか、神奈川フィルとしては今年最高かと思わせる<管弦>楽の魅力と合奏力の見事さに刮目した。気持ち良く透明感があって爽やかなアンサンブルだ。

「イタリアのハロルド」ではふたたび大編成に戻って華やかな音楽絵巻を繰り広げてくれた。

この<交響曲>は、事実上ビオラの<協奏曲>だ。この形式自体が珍しい。

独奏ビオラの大島氏は神奈川フィルのビオラ首席だ。いつも縁の下の力持ちという役割に、今日は、晴れがましいライトが当たったが、オケのメンバーも仲間を祝おうというような気持ちで演奏しているのがよく分かって微笑ましいというか、見ている方も喜ばしい気持ちになった。

合点がゆかなかったので終演後に神奈川フィルの人に聞いたら、あれは3人が舞台裏で、舞台上の独奏ビオラと弦楽四重奏を弾いていたというのでびっくりした。

あゝ、僕は何を聴いていたのだろう。ベルリオーズが工夫をした肝心の仕掛けを馬耳東風で聴き流してしまったのだ。「ボーっと生きてんじゃねーよ!」と言われそう。

それにしても、バンダ(舞台外で演奏する別動隊)といえば、管楽器と決まっている、と思い込んでいたが、弦楽器のバンダもあるとは驚いた。次に「〜ハロルド」を聴く時は必ず注意しよう。でも、この曲滅多に演奏されないからなあ。

♪2018-158/♪みなとみらいホール-36

2018年6月9日土曜日

N響第1888回 定期公演 Aプログラム

ウラディーミル・アシュケナージ:指揮

NHK交響楽団

ジャン・エフラム・バヴゼ:ピアノ*

イベール:祝典序曲

ドビュッシー:ピアノと管弦楽のための幻想曲*

ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲

ドビュッシー:交響詩「海」

-------------

ドビュッシー:前奏曲第2集から第12曲「花火」*

1月ぶりのN響だが、その間にオーケストラコンサートを5つ聴いた。出来不出来はいろいろだが、総じて満足度はイマイチだった。そのうち、こんな程度でもよしとするか、みたいな気になってきて自分の満足度ものさしも怪しくなってくる。

しかし、今日のN響を聴いて、ものさしは高いレベルでリセットされた。やはり、管弦楽というのは、このくらいの音を、響を出してくれなくちゃと思う。

イベールの「祝典序曲」は初聴き。日本政府が皇紀2600年を祝して委嘱した作品だそうで、当然、初演は日本でその年、つまり西暦では1940年に行われた。和風な感じは…中間部がちょっとそんなサービスしているのかな、とも思えるけど、そう思って聴くからであって、日本国の祝の音楽だと知らなければかなり壮大な音楽だった。

第1曲以外はすべて(アンコールのピアノ曲も含めて)ドビュッシーばかり。

ピアノと管弦楽のための幻想曲は聴いた気がするのだけど、記録にはないのでナマでは初聴きだったのだろうか。3楽章形式なので、変形ピアノ協奏曲のようなものだ。

ここで、ジャン・エフラム・バヴゼのピアノがなかなか効果的だった。という言い方も変だが、とても光っていた。

かれは珍しくYAHAMAを選んでいた。YAMAHAは重く石のような音がするので、あまりきらびやかには聴こえないのだけど、彼の力強い奏法ではぴったりなのかもしれない。

特にアンコールで弾いた「花火」が凄かった。本当にドビュッシーがあのとおりの楽譜を書いたのだろうか、と疑問に思うくらい、超絶技巧で、かつ、力強かった。あれほど叩いても壊れないのがYAMAHAの魅力かもしれない。

休憩を挟んで牧神の午後〜がなんとも精緻極まりない。オケの編成は中規模。バイオリンは数えられないが、コンバスは4本しか立っていなかった。それでも豊かな響だ。

この響の美しさを思う時、都響はやたら、編成が大きすぎる。ほとんどの曲でほぼ16型と思しき大編成で、可視的に数えられるコンバスは大抵8本並んでいるが、それで弦楽アンサンブルが厚いかというと必ずしもそうでもなく、むしろ暑苦しいとさえ思わせる時がある。やはり、あの何でも大編成は考えものだと、N響の編成を見て感じたよ。

そして、交響詩「海」も管と弦が見事に呼応して美しい。

まず持って、管楽器にヒヤヒヤする心配がないのがよろしい。

そして弦楽器はシャリシャリもキンキンもしない。管弦楽アンサンブルとはこれだという見本を聴かせてくれる。

もちろん、今日のマエストロ、アシュケナージの薫陶が十分行き渡っていたのだと思う。

こういう高水準のものさしを聴いてしまうと、他のオケがまるでアマチュアのようにさえ思えてくるのが悲しい。

新しい角度から聴き直さなくてはなるまい。

♪2018-067/♪NHKホール-06

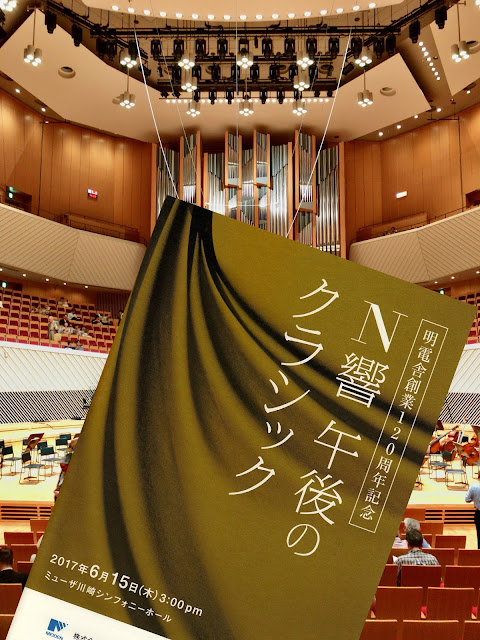

2017年6月15日木曜日

N響午後のクラシック第3回

トン・コープマン:指揮

カール・ハインツ・シュッツ:フルート*

シャルロッテ・バルツェライト:ハープ*

NHK交響楽団

モーツァルト:歌劇「魔笛」序曲

モーツァルト:フルートとハープのための協奏曲ハ長調 K299*

モーツァルト:交響曲 第41番ハ長調 K551「ジュピター」

------------------

アンコール

イベール:間奏曲*

モーツァルト:「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」K525 第1楽章

指揮は古楽の第一人者、トン・コープマン。元ウィーン・フィルのソロ・フルートのK・H・シュッツ。現ウィーン・フィル首席ハープのC・バルツェライトでオール・モーツァルトプログラム。

と言っても古楽器を使うのではなくモダンなオケ。

編成は中規模。モーツァルトの時代にしては弦が多いのかもしれない。そのためか、管弦楽はしっかり!と音が出る。フルートとハープ協奏曲ではソロフルートは音が際立っていたが、ハープが少し弱かったかな。異種格闘技はバランスが難しいな。

メインは交響曲41番「ジュピター」。

やはり、これが一番トン・コープマンの丹精ぶりが伝わった。普段のN響とはまったく別の味わいで、見事に刈り込まれた盆栽のようなアンサンブルだ。弱音でもきちんと統制されている。行き届いている。

もし、この演奏をモーツァルトが聴いたら吃驚したろうと思う。自分の作品に自信は持っているだろうが、当時の演奏水準からして、自分の書いた楽譜がこんなにも美しい響を奏でるとは思ってもいなかったろう。モーツァルトに聴かせたかった。

♪2017-103/♪ミューザ川崎シンフォニーホール-11

2016年4月2日土曜日

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート2016前期 「アルペジオーネ」有希マヌエラ・ヤンケ&エマヌエーレ・セグレデュオ・リサイタル

2015年4月17日金曜日

みなとみらいクラシック・クルーズ Vol.66 ドビュッシー、ジョリヴェ・・・音色の魔術師たちを訪ねて

司会進行を兼ねたハーピストがアンコール曲を紹介するときに、最後は音楽の王道を演奏します、と言って曲名を言わなかったので、何だろ、と思ったら、バッハの管弦楽組曲第2番のポロネーズだった。第2番は全曲にわたってフルートが大活躍するが、とりわけこのポロネーズが心にしみて美しい。

司会進行を兼ねたハーピストがアンコール曲を紹介するときに、最後は音楽の王道を演奏します、と言って曲名を言わなかったので、何だろ、と思ったら、バッハの管弦楽組曲第2番のポロネーズだった。第2番は全曲にわたってフルートが大活躍するが、とりわけこのポロネーズが心にしみて美しい。