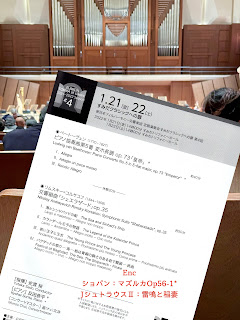

2025-01-26 @みなとみらいホール

アラン・ブリバエフ:指揮

読売日本交響楽団

反田恭平:ピアノ*

ボロディン:歌劇「イーゴリ公」から“だったん人の踊り”

プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第2番ト短調 作品16*

プロコフィエフ:バレエ音楽「ロミオとジュリエット」から

モンタギュー家とキャピュレット家@第2組曲第1曲

少女ジュリエット@第2組曲第2曲

修道士ローレンス@第2組曲第3曲

踊り@第2組曲第4曲

別れの前のロメオとジュリエット@第2組曲第5曲

ジュリエットの墓の前のロミオ@第2組曲第7曲

仮面@第1組曲第5曲

ティボルトの死@第1組曲第7曲

-----------------

ショパン:ラルゴ変ホ長調*

大いに満足できたけど、沖澤さんならどんなふうに引っ張ったのだ

ろう?と聴いてみたかったな、という思いもあり。

ろう?と聴いてみたかったな、という思いもあり。

3曲通じて印象的なのは、読響ブラスの咆哮がよろしい。

ボロディンとロメジュリは弦16型。

一方、プロコPf協2番は12型だったから弦の数は20人も少ない。にもかかわらず管は2本少ないだけ。

この曲はPfの超絶技巧が全編に溢れるような作品で、オケは伴奏型の協奏曲だと言われているようだが、とてもそうとは思えない。

管・弦・打楽の面白さをずっしりと詰め込んで実にエキサイティングだ。ここでもブラスが気を吐く。

過去に何度も聴いているけど、今回初めて面白いと思えた。やはり反田恭平ただモノではないな。

ロメジュリは聴く度に組合わせが違うので、没入しにくい作品ではあるけど、今日の読響のパワフルな演奏は、ともかく、オーケストラを聴く楽しみに溢れていたよ。

♪2025-014/♪みなとみらいホール-04