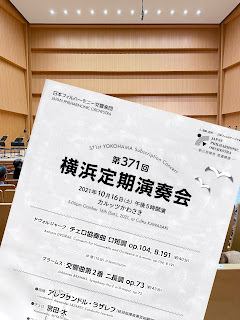

2015-06-06 @みなとみらいホール

アレクサンドル・ラザレフ(首席指揮者)

伊藤恵:ピアノ

日本フィルハーモニー交響楽団

ショスタコーヴィチ:《馬あぶ》組曲 Op97-a

ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 Op43

ストラヴィンスキー:バレエ組曲《火の鳥》(1945年版)

日フィル首席指揮者のラザレフ御大は、いつもとてもごきげんが良い。

1曲終わる度にさっと、観客の方を向いて、自分から拍手をしている。やんやの拍手が終わると舞台内の各パートを歩きまわり、プレイヤーをフューチャーして回る。

今日も途中ではピアノとハープの女性を舞台前まで引っ張りだして手をつないで拍手に応えるなど、いつも終曲後のパフォーマンスに意表を突かれることが多い。投げキスも頻繁だ。あんまり受けたくはないのだけど。

でもそうして、さあ、楽しかったでしょ!素晴らしい音楽を一緒に演奏できて良かった、みんなも聴いてくれて良かったでしょ、と言っているふうで、愉快な、温かいムードが微苦笑の渦の中でたち込めてゆくので、ああ、今日もみんなどれも良かったね、という気になって帰宅できるのだから、これは音楽外のことだけど、1つの才能だなあ。

今日のプログラムはロシア作品で統一された。

ラザレフはロシア人でありモスクワで学んだ人だから、いわば、自家薬籠中のものだろう。

ショスタコの「馬あぶ」は1955年に公開された映画「馬あぶ」(馬虻のことで、主人公のあだ名らしい)のための作品だそうな。

それを(元は全24曲あった)レフ・アトヴミャーンという人が12曲による演奏会用組曲に編み直したものだ。

半分に縮めても、今日の3曲中一番の長尺で、プログラム記載の予定演奏時間は43分というから、本来は最後に持ってきても良かったのではないと思う。

オーケストラも大規模で多彩な管打楽器(アルトサックス3本、グロッケンシュピール、シロフォン、ハープ、ピアノまでが動員され、80名を超えていた。

これは初めて聴く曲だったが、全体として、原作が喜劇なのだろうか、全体に明るく、調子の良い音楽で調性も明確で分かりやすい。

発表されたのが1955年だというと、最も有名な交響曲第5番(1937年初演)から18年もあとの作品とはとても思えない。

むしろ、もっと若い時分の作品のようだ。

まるでチャイコフスキーのバレエ音楽のようでもある。でも、ところどころにショスタコ印は刻印されている。

その後のラフマニノフも、ストラヴィンスキーもオケの編成は10人ほど小さくなったか。演奏時間も19分と31分と小ぶりだ。

でも、この2曲はともここ数年、ナマでは遠ざかっていたので懐かしい思いも加わってとても楽しめた。

ラフマニノフの狂詩曲は24の変奏曲で構成されているけど、そのうちの18番がダントツに有名で、この曲が本当にパガニーニーの原曲を和声的にもなぞっているのかしらと疑問なのだけど、変奏というからには根っこは同じはずだなあ。

この曲は多分、映画音楽などで取り上げられていたように思うし、単独でも演奏されているはずだ。

「火の鳥」も久しぶりに聴いたが、どうせ耳タコだと思っていたけどそうでもなくて、前半はむしろ、え~?こんな曲だったっけという<新鮮>なおもいで聴いていたが途中からははやりしっかりと「火の鳥」の記憶が蘇ってきた。

日フィルの響に関しては、4月の定期でサントリーで聴いたブラームスのピアノ協奏曲の第1番の時、冒頭のティンパニロールの後の弦の緊張感が続かないというか、空疎な響を残念に思ったが、これは、その後デュッセルドルフ響で聴いた時も同様だったので、日フィルの技量のせいではなさそうだ。

いや、技量といえば技量かもしれないけど、指揮者の強力なリードで、厚ぼったい音楽を一瞬の緊張もなく作り上げることは難しいのだろう。ブラームスのオーケストレーションの問題もあるのかもしれない。

…ということを思い出したのは、今日の日フィルの響の豪快なこと。もちろん繊細さも兼ね備えて、近代管弦楽の色彩マジックを堪能させてくれた。とてもいい演奏であり、響もとても良かった。

叙上のごとく、前に少しマイナー評価をしたので、前言訂正しておこう。

あ、一言追加。

「パガニーニの主題による狂詩曲」でピアノ独奏したのは伊藤恵(けい)さん。

僕の好みの女流ピアニストといえば、小山実稚恵に伊藤恵。なぜか、はうまく説明できない。人柄に好感するのと、演奏にいつも安定感があること、それに音楽への乗り方が自然でケレン味がないということだろうか。

♪2015-53/♪みなとみらいホール-16