2025-01-17 @新国立劇場

毛谷村六助⇒尾上菊之助

京極内匠⇒坂東彦三郎

一味斎姉娘お園⇒中村時蔵

若党友平/立浪家家臣十時伝五⇒中村萬太郎

立浪家家臣向山三平⇒市村竹松

立浪家家臣 捨川団八⇒市村光

真柴方の若武者⇒坂東亀三郎

真柴方の若武者⇒尾上丑之助

真柴方の若武者⇒尾上眞秀

真柴方の若武者⇒中村梅枝

真柴方の若武者⇒中村種太郎

一味斎孫弥三松⇒中村秀乃介

若党佐五平⇒市村橘太郎

一味斎妻お幸⇒上村吉弥

早川一学/杣斧右衛門⇒片岡亀蔵

衣川弥三左衛門⇒河原崎権十郎

老女福栄⇒市村萬次郎

吉岡一味斎/明智光秀の亡霊⇒中村又五郎

立浪主膳正⇒坂東楽善

真柴大領久吉⇒尾上菊五郎

ほか

梅野下風・近松保蔵=作

国立劇場文芸研究会=補綴

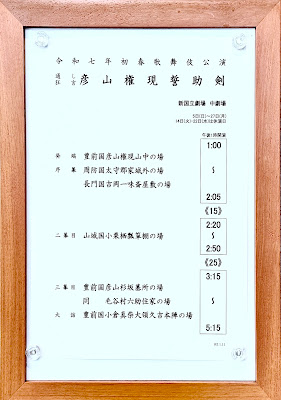

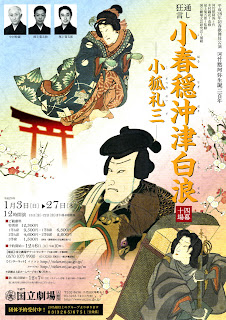

通し狂言「彦山権現誓助剣」 四幕七場

(ひこさんごんげんちかいのすけだち)

国立劇場美術係=美術

発 端 豊前国彦山権現山中の場

序 幕 周防国太守郡家城外の場

長門国吉岡一味斎屋敷の場

二幕目 山城国小栗栖瓢箪棚の場

三幕目 豊前国彦山杉坂墓所の場

同 毛谷村六助住家の場

大 詰 豊前国小倉真柴大領久吉本陣の場

23年秋から漂流する国立劇場。

毎年正月公演は菊五郎劇団と決まったおり、派手なスペクタクル歌舞伎が真骨頂だったが、今年は昨年に続き新国立中劇場から。

せめて、新国の中劇場くらいでやってくれないと気分が盛り上がらないが、それでもキャパは少ないし、派手な舞台転換もなく、第一花道が短すぎるしスッポンもない。

昨年は歌舞伎公演を何回やったろう。

僕は、昨年は結局正月公演のみで、全然観にゆかなかった。東京の辺鄙な小屋での公演なんて、観にゆく気が起こらなかったよ。

全く、国立劇場はどうなるのか。

20年近く、あぜくら会員を続けて、余程のことがない限り歌舞伎と文楽の全公演を楽しんできたのに、もうすっかり、気力を失っているよ。

さて、1年ぶりの菊五郎劇団。

「彦山権現誓助剣」は何度も観ているが、いつも大抵は、「杉坂墓所の場」、「六助住家の場」が演じられることが多いが、今回は、通し狂言と銘打ったからには、発端・序幕から大詰めの敵討まで演じられて、なるほど、こういう話だったのか、と得心できたのは収穫だった。

1年ぶりで驚いたことも。なんと時蔵が代替わりしていたよ。4代目梅枝が6代目時蔵を名乗っていたが、先代の時蔵は萬寿になったんだ。この先代時蔵と共に菊五郎劇団の看板だった尾上松緑も今回出演していない。代わりにゾロゾロとちびっ子たちは勢揃い。

菊之助の子供丑之助、寺島しのぶの子供眞秀、4代目種太郎(現4代目歌昇)の子供の5代目種太郎、先代梅枝の子供の5代目梅枝、歌昇の子秀之助、彦三郎の子亀三郎など。

いずれも同年代のちびっ子たちが最終幕で勢揃いをして、まあ、みんな桃太郎みたいで可愛いこと。

正月だし、まあ、こんなふうに華やかでいいのだとは思うけど、幼稚園のお芝居に付き合わされている感も拭えないね。

♪2025-007/♪新国立劇場-02